Dans la forêt brésilienne, des petits singes pas très connus poussent de drôles de cris, encore en cours d’élucidation par les chercheurs. Explorons le monde fascinant de la linguistique des titis !

Bon la vidéo d’aujourd’hui est très basée sur le son, donc forcément ça rend moins bien en texte, mais voilà la transcription quand même :

Si vous allez un jour vous balader dans la forêt brésilienne, du côté de Belo Horizonte, voilà le genre de bande son à laquelle vos oreilles pourraient être exposées :

[son tayra au sol sans image]

J’aimerais que vous vous concentriez en particulier sur les cris les moins forts. C’est-à-dire pas ceux-là…

Mais ceux qui ressemblent à des petits « puiip puip », à des souris à qui on aurait marché sur la queue.

En guise de souris, l’auteur de ces cris est en réalité un petit singe qu’on appelle le titi, titi à front noir plus précisément, Callicebus nigrifrons pour les intimes.

Et s’il vous prenait l’envie d’écouter cette bande son pendant des heures, vous finiriez peut-être par distinguer deux types de cris. Écoutez bien, je vous repasse la séquence.

[son]

Alors, vous avez entendu ? Attendez, je vous passe juste le premier type de cri, concentrez-vous…

Et voilà le deuxième.

Toujours pas ? Bon, voilà leurs spectrogrammes. Spectrogramme du premier cri…

Et spectrogramme du 2e cri…

Alors, facile maintenant, non ?

Bon, j’arrête de vous faire galérer. Le premier cri, que j’appellerai cri A à partir de maintenant, est un cri qui descend. Regardez, là sur le spectrogramme, ça descend. Le cri B est au contraire un cri qui monte. Puiiit, puiit, ça monte.

Mais qu’est-ce que ça peut bien nous faire, ces cris de titis qui montent et qui descendent, vous allez me dire ? Hé bien ils sont intéressants. Parce que ces cris, qui pour nous humains se ressemblent comme deux gouttes d’eau, pourraient bien vouloir dire des choses très différentes pour nos cousins titis. Avec en arrière-plan toujours, la possible existence d’un proto-langage chez des primates autres que les humains. Alors comment savoir ce que les titis se racontent quand ils poussent des petits [cri A] et des jolis [cri B] ? Aujourd’hui, je vous propose de faire un tour dans le monde fascinant de la linguistique animale.

[Générique]

Avant de continuer cette vidéo, je voulais vous informer que mon premier livre Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ? vient d’être réédité en format poche ! C’est vraiment cool, j’aime beaucoup ce format, que je trouve moins imposant que le premier, et puis j’ai pu pousser mon éditeur pour utiliser une couverture un peu plus pop culture et tape-à-l’oeil, c’est le cas de le dire, qui dépoussière un peu l’image des livres scientifiques et qui j’espère permettra d’atteindre un nouveau public. Je vous reparlerai de ce livre bientôt mais j’en ai de très bons retours depuis le début, que ce soit de la part d’universitaires, de gens qui veulent s’initier à la psycho évo, ou simplement de curieux intéressés par le sujet du bien et du mal. Pensez-y pour vos prochains cadeaux d’anniversaire.

Comme d’habitude, j’en ferai gagner un exemplaire à un abonné de ma newsletter, lien en description. Allez, retour à nos cris A et nos cris B.

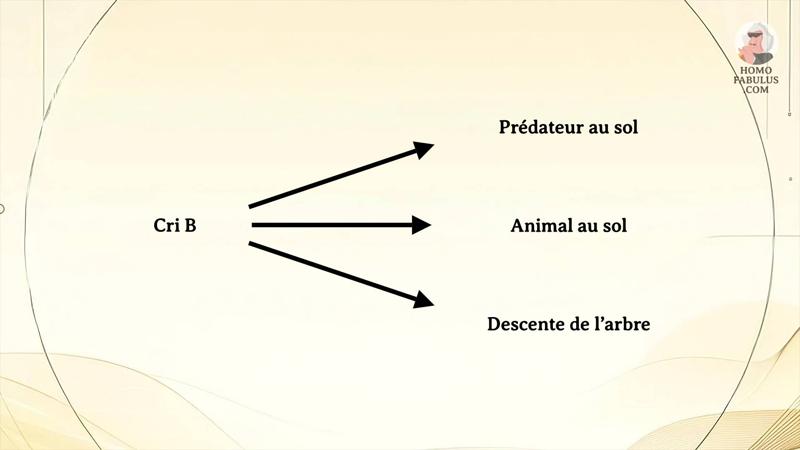

Pour essayer de savoir si les cris A et B ont chacun une signification particulière, la première chose qu’on peut faire c’est regarder dans quel contexte ils sont émis. Commençons par les cris B. Je vous donne quelques situations dans lesquelles ils ont été entendus, essayez de deviner ce qu’ils représentent. Des cris B ont été entendus1, 2 :

[Schéma 1]

Quand un prédateur, comme un félin, est repéré au sol.

Quand un animal, qu’il soit prédateur ou non, est repéré au sol.

Quand un titi descend chercher de la nourriture au sol.

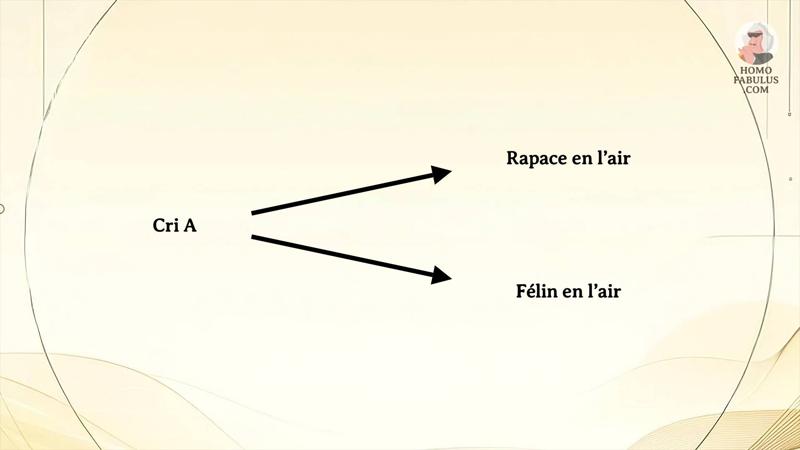

Passons maintenant au cri A. Des cris A sont souvent entendus… [Schéma 2]

Quand un rapace, prédateur des titis, est repéré dans la canopée.

Quand des félins ou des capucins, autres prédateurs des titis, sont repérés dans la canopée.

Par contre, aucun cri A n’est entendu lorsqu’un félin ou un capucin est aperçu au sol.

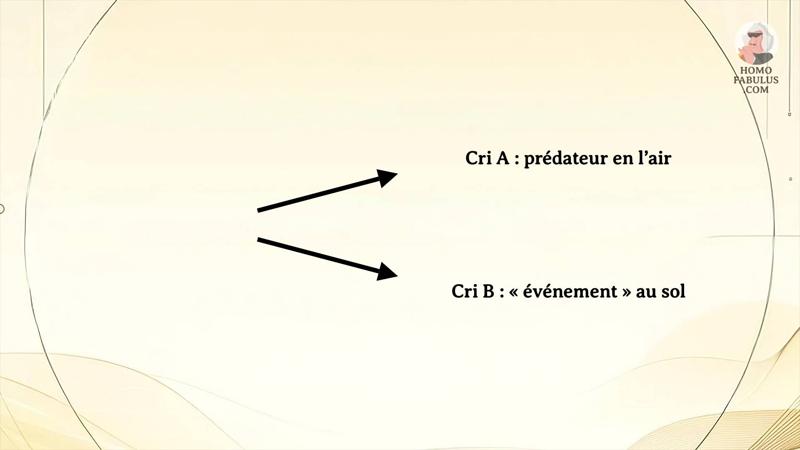

Prises ensembles, ces observations suggèrent que les cris A pourraient signaler la présence d’un prédateur en l’air. Ça ne peut pas être un cri spécifique à un prédateur particulier, puisqu’il est émis en présence de rapaces et de félins. Le cri B lui, semble également parfois être utilisé pour signaler la présence de prédateurs au sol. Par contre, il est aussi émis quand d’autres animaux non prédateurs sont repérés. À ce stade, on ne peut donc pas le considérer comme un cri signalant un prédateur au sol, il est plus prudent de le voir comme un cri signalant la présence de n’importe quel événement digne d’intérêt au sol. Gardons donc cette hypothèse pour l’instant : cri A = prédateur en l’air. Cri B = événement digne d’intérêt au sol [Schéma 3].

Comment pourrait-on tester ces hypothèses ? Hé bien pour le savoir, j’ai contacté Mélissa Berthet, une chercheuse ayant étudié la communication de ces singes pendant de longs mois au Brésil :

« Donc on est dans une réserve, une réserve qui est gérée par l’Église, c’est un contexte assez intéressant où on vivait dans un monastère et en même temps on étudiait l’évolution. »

La première chose que Mélissa recommande de faire, c’est de confirmer les situations qui déclenchent des cris par des expériences. C’est ce qu’elle a fait elle-même :

« Et donc les expériences qu’on faisait c’était principalement des présentations de prédateurs : on avait des prédateurs empaillés, donc on avait un ptit chat, une sorte de fouine, et puis deux sortes de rapaces, et puis on les mettait à divers endroits, soit au sol, soit en l’air […], et lorsque l’expérience était en place on attendait les singes, […] et ils voyaient le prédateur et donc là on enregistrait les cris. »

Provoquer les cris activement permet de s’assurer que c’est bien le stimulus qu’on suspecte qui provoque les cris. Parce que oui, quand vous ne faites qu’observer passivement, ya toujours tellement de choses qui se passent en même temps dans la nature que vous n’êtes jamais réellement sûr que le facteur que vous avez identifié est le bon. Donc en présentant des prédateurs empaillés, Mélissa a pu confirmer que c’était bien ce qu’on a vu tout à l’heure, les prédateurs dans les airs, ou des événements dignes d’intérêt au sol, qui provoquaient les cris A et B. Et là, elle a pu passer à des expériences plus intéressantes pour essayer de réellement comprendre ce que veulent dire chacun des cris.

« Et donc là l’expérience qu’on faisait c’est des expériences de repass, c’est à dire qu’on va prendre des morceaux de la séquence et on va les diffuser aux singes et on va regarder où ils regardent, comment ils réagissent, pour voir comment ils comprennent cette séquence et est-ce que ça valide nos hypothèses. Donc par exemple si on se dit que le cri A veut dire « prédateur en l’air » on va diffuser une séquence de cris A et on va regarder où le singe regarde. »

Donc maintenant plutôt que présenter des prédateurs empaillés aux titis on leur diffuse des cris d’autres titis, et on observe leurs réponses. En faisant ça, on peut se faire une idée beaucoup plus précise de la signification des cris. Et ce qu’a trouvé Mélissa, c’est que quand des cris A sont diffusés, les titis se mettent à regarder… en l’air, et quand des cris B sont diffusés, ils se mettent à regarder… pas vraiment vers le bas, ça serait trop beau, mais vers le haut-parleur 3. Ce qui n’est pas encore trop mauvais pour pour notre hypothèse : si les cris A signalent un prédateur en l’air et les cris B un événement digne d’intérêt au sol, on s’attend bien à ce que les titis regardent en l’air quand ils entendent un cri A, et on pourrait imaginer que, puisque les cris B sont émis pour des événements dangereux comme d’autres non dangereux, que les titis regardent vers la source du cri, donc le haut-parleur dans notre cas, pour essayer d’en savoir un peu plus sur cet événement.

Jusque-là, on est donc plutôt bons avec notre hypothèse. Mais attention, les choses se compliquent. En faisant ses expériences, Mélissa s’est rendu compte qu’il y avait des situations dans lesquelles… des cris A et des cris B sont mélangés. C’est ce qu’elle a représenté sur ce graphique. Sur ce graphique, une ligne représente un enregistrement d’un singe, un carré bleu représente un cri B poussé par un singe, et un carré rouge un cri A. Sur une ligne est donc représentée une séquence d’une cinquantaine de cris poussées par un singe, que ces cris soient du A ou du B. Et on voit clairement qu’il existe plein de cas où les titis émettent des cris B entrecoupés de cris A.

Et quand on y réfléchit, ce genre de données est un peu bizarre dans le cadre de notre hypothèse. Parce que si le cri A veut dire « prédateur en l’air » et le cri B « événement au sol », on voit pas trop dans quel genre de situations il pourrait être pertinent d’attirer l’attention à la fois sur le sol et sur la cime des arbres. Ça semble même être carrément contreproductif, parce que si un prédateur se trouve au sol par exemple ça sert à rien de perdre du temps à attirer l’attention sur ce qui se passe dans les arbres. Je vous laisse donc quelques secondes pour réfléchir à ça. Dans quels contextes les titis peuvent bien pousser des cris qui veulent dire à la fois « regarder vers le haut » et « regarder vers le bas » ? [pause]

Vous l’avez peut-être deviné, ces mélanges de cris sont entendus quand des prédateurs ne sont pas dans leur milieu habituel. Par exemple… quand un félin, qui chasse habituellement au sol, est repéré dans la canopée. Dans ce cas, une série de cris B entrecoupée de cris A est poussée, comme celle que vous pouvez entendre dans cet extrait [extrait].

Deuxième situation dans laquelle on entend ce mélange de cris, quand un rapace est repéré au sol. Cette fois, c’est le contraire : les titis poussent une série de cris A, entrecoupée de cris B [extrait].

Vous comprenez la possible logique derrière tout ça ? Comme les félins sont des prédateurs qui se trouvent généralement au sol, il est normal que des cris B soient poussés quand ils sont repérés. Mais quand ces félins montent aux arbres pour jouer les grosminets et se faire un goûter de titis, ils se transforment en menaces aériennes. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les titis rajoutent des cris A à leurs cris B.

Et pareil pour les rapaces repérés au sol. Les rapaces sont la plupart du temps des menaces qui viennent d’en haut, et qu’il est donc normal d’accueillir par des cris A. Mais quand ils se trouvent au sol, les cris A doivent être complétés par des cris B pour préciser que la menace ne vient cette fois pas du ciel. Et ce qui est formidable, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c’est que ce que je suis en train de vous décrire, ça ressemble à ce qu’on appelle en linguistique une « syntaxe », et une syntaxe « compositionnelle » en particulier. Les cris A signifient une certaine chose sauf si ils sont accompagnés d’un cri B. Les cris B signifient une certaine chose sauf si ils sont accompagnés d’un cri A. Certains cris modifieraient le sens d’autres, et en combinant ces différentes cris, les titis arriveraient à encoder à la fois le type de prédateur auquel ils sont confrontés, c’est-à-dire si c’est un prédateur terrestre ou aérien, et la position de ce prédateur, c’est-à-dire si ce prédateur se situe au sol ou en l’air. Conclusion : les titis possèderaient des capacités de langage assez avancées.

Ou pas. Comme je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo ( ), attention quand on étudie le comportement animal à ne pas sauter des étapes et bien envisager toutes les hypothèses possibles. Attention en particulier à ne pas attribuer plus de compétences cognitives que nécessaires à nos amies les bêtes. Et attention à ce que notre hypothèse permette bien d’expliquer toutes les données, pas seulement une partie. Or dans notre cas, il existe bien quelques bizarreries pas faciles à expliquer.

), attention quand on étudie le comportement animal à ne pas sauter des étapes et bien envisager toutes les hypothèses possibles. Attention en particulier à ne pas attribuer plus de compétences cognitives que nécessaires à nos amies les bêtes. Et attention à ce que notre hypothèse permette bien d’expliquer toutes les données, pas seulement une partie. Or dans notre cas, il existe bien quelques bizarreries pas faciles à expliquer.

La première se voit très bien sur ce graphique. Si on se concentre sur les réactions des titis à des prédateurs terrestres qui ont grimpé dans un arbre, on se rend compte qu’en fait, le mélange de cris A et de cris B est observé très peu souvent. Certains individus ne poussent qu’un cri A en début de séquence, et d’autres n’en poussent aucun. Et ça c’est bizarre parce que si les cris font référence à des lieux vers lesquels il faut regarder, ou à des types de prédateurs, aériens ou terrestres, on devrait toujours retrouver plus ou moins les mêmes cris dans la même situation.

Encore plus évident dans cette situation, où un rapace se trouve dans un arbre. Dans cette situation, aucun élément n’évoque le sol. On est en présence d’un prédateur aérien qui se trouve en l’air, on devrait donc toujours entendre des cris A. Or un certain nombre de titis trouve pertinent de pousser des cris B. Alors comment expliquer ça ? Quelle autre hypothèse pourrait mieux expliquer ces données ? Je laisse Mélissa répondre :

« Et le fait que nous on observe que le message varie selon l’individu qui l’émet, pourtant on est sur une situation qui est très similaire à chaque fois on a le même prédateur dans la même position, donc soit ils encodent quelque chose qu’on a pas du tout prévu, peut-être que c’est lié à la distance à laquelle ils sont etc, soit c’est quelque chose qui est en fait lié à eux-mêmes, et donc on pense que c’est le niveau de peur. »

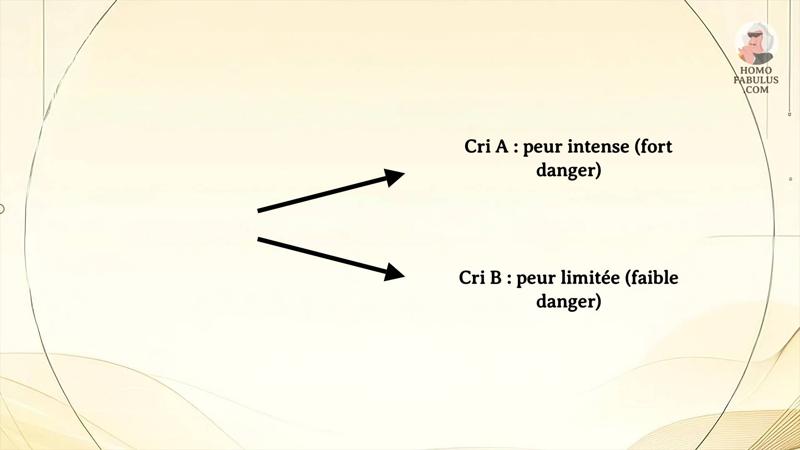

Le niveau de peur. Voilà une autre hypothèse possible. Peut-être que les cris A et les cris B ne font pas référence à un type de prédateur particulier ou à une localisation de prédateur particulière mais simplement à la peur ressentie par un individu, ou, alternativement, mais c’est un peu la même chose, à la dangerosité perçue de la menace3, 6, 7. Les cris A serviraient à avertir d’une menace sérieuse, quand les cris B seraient l’équivalent d’un « tiens, ya quelque chose dans la situation actuelle qui me fait un peu peur, mais ya pas de quoi paniquer non plus » [Schéma 4].

Et donc, voilà un peu comment il faudrait interpréter les données.

Quand un prédateur terrestre comme une fouine ou un félin est repéré au sol, les titis sont aussi excités que moi devant une vidéo de géologie, et des cris B sont donc émis.

Quand ce même prédateur terrestre est repéré dans un arbre par contre, là ça devient un peu plus dangereux et le niveau d’excitation augmente, tout du moins chez certains individus, qui se mettent à pousser des cris A.

Quand un prédateur aérien cette fois, comme un rapace, est repéré au sol, tout le monde commence par s’exciter et pousser des cris A, parce que les rapaces sont des menaces généralement dangereuses. Mais ensuite, la plupart des titis finissent par se calmer, quand ils comprennent que le rapace n’est pas en train de chasser.

Enfin, quand un rapace est repéré dans la canopée, là c’est branle-bas de combat sur une période bien plus longue, c’est alerte rouge, plan vigipirate avec palpation des fourrures à l’entrée de la canopée.

Cette hypothèse des cris A et B qui encoderaient le niveau de peur permet d’expliquer parcimonieusement la variabilité de la réponse des titis observée, le fait que comme on l’a vu précédemment, tous les titis ne réagissent pas de la même façon au même stimulus :

Et ce niveau de peur, ce qu’on pense c’est qu’il peut dépendre de l’expérience, c’est quelque chose qu’on observait assez souvent, c’est qu’on avait des singes qui avaient plus ou moins peur des prédateurs, je pense par exemple à une femelle qu’on avait dans un des groupes qui lorsqu’on présentait un rapace, tout le monde était normalement stressé, et elle est allée essayer de toucher le prédateur, elle a même essayé de l’attaquer. »

Autre chose que cette hypothèse permet d’expliquer, c’est l’ordre des cris. Regardez, je vous remets la figure en entier. Est-ce que vous remarquez un pattern particulier dans l’ordre d’apparition des cris A et des cris B ?

Ce qu’il faut remarquer, c’est que quelle que soit la situation, les cris A ont toujours tendance à précéder les cris B. C’est très courant que des cris A démarrent une séquence et soient suivis de cris B, alors que l’inverse ne se produit quasiment jamais. Dans le cadre de notre première hypothèse, c’était pas facile à expliquer. Si A voulait dire « en l’air » et B voulait dire « au sol », on pourrait penser que dans des situations où un prédateur terrestre a grimpé aux arbres ou un prédateur aérien s’est posé, ça serait la même chose de dire « au sol en l’air » ou « en l’air au sol », A avant B ou B avant A. À moins qu’une règle syntaxique nous échappe, ce qui est toujours possible bien sûr, on devrait retrouver autant de cris A qui précèdent des cris B que de cris B qui précèdent des cris A. Et ça, on ne le voit pas dans nos données, enfin, je veux dire, dans les données que Mélissa a mis des mois à récolter et que l’on va appeler « nos » données de façon éhontée aujourd’hui. Dans nos données, ce sont tout le temps les cris A qui précèdent les cris B, et l’hypothèse de la peur fournit une explication plausible à ça :

« Ya quand même de fortes chances que ton niveau d’émotion quand tu es dans une situation de danger soit très fort au début et diminue, parce que tu te calmes, parce que tu remarques que le prédateur est faux, que tout le monde est informé autour de toi donc le danger est passé, c’est quand même plus probable dans ce sens-là plutôt que on parte d’une situation basse et qu’ensuite la peur monte, ça serait peu probable surtout étant donné que nos prédateurs ne bougent pas. »

Dernier élément venant à l’appui de cette hypothèse, c’est que tous les cris B ne sont pas les mêmes. Tout à l’heure, je vous disais que des cris B peuvent être poussés dans un contexte de prédation comme un contexte de non prédation. Des cris B sont poussés à la fois quand un prédateur est repéré au sol et quand un titi descend manger au sol. Et quand Mélissa a analysé tous ces cris de manière plus fine, sur son ordi avec des analyses acoustiques, voilà ce qu’elle a trouvé6 :

« Ce qu’on avait remarqué, surtout chez les femelles, mais aussi un peu chez les mâles, les cris B lorsqu’il y a un prédateur sont plus aigus que lorsque ils descendent au sol. Et ce qui est assez intéressant c’est que ça peut encore être lié au niveau émotionnel, ça supporte toujours notre hypothèse, parce qu’on remarque chez tous les mammifères, y compris chez l’humain, quand on est vraiment excité, on va avoir tendance à avoir une voix plus aigue7, parce qu’on a des pressions sur les cordes vocales, c’est vraiment quelque chose de physique. Et le fait que le cri B soit sensible à l’état émotionnel de l’individu nous conforte dans l’idée que c’est peut-être juste leur état émotionnel qu’ils encodent.

. »

Donc en résumé : les cris A et les cris B des titis ne reflèteraient pas le type de prédateur rencontré (aérien ou terrestre), ni la localisation de ce prédateur (au sol ou dans les airs), mais simplement l’état émotionnel des singes, lui-même reflet de la dangerosité perçue de la menace, dangerosité perçue qui dépend de l’expérience des individus.

Ce que j’aime bien avec ces expériences, c’est qu’elles sont une bonne illustration du principe de parcimonie en science, de l’importance d’avoir toujours accroché à sa ceinture le rasoir d’Ockham, en particulier quand on essaie de comprendre le comportement animal. Même si nous humains, en observant que les titis poussent certains cris dans certaines situations, et qu’ils combinent parfois ces cris, on a tout de suite envie d’évoquer l’existence d’une syntaxe, il faut bien faire attention à avoir envisagé toutes les hypothèses alternatives avant de conclure ça, et à avoir envisagé en particulier les hypothèses plus simples, plus parcimonieuses.

Hasard du calendrier, au moment où j’étais en train d’écrire cette vidéo, Mark Rober, un Youtubeur anglophone que vous connaissez sûrement, publiait une vidéo où il teste les capacités de réflexion d’un poulpe, avec une série d’obstacles à franchir8 (t=739). Il y a des murs à escalader, des boules flottantes à traverser, des cubes à enfoncer et des boutons à pousser pour ouvrir des portes.

Pour nous humains, ces obstacles paraissent très variés et donc demander des capacités de réflexion poussées pour être franchis. Sauf que, en y réfléchissant bien, ils peuvent tous être franchis sans avoir besoin de réellement faire chauffer ses neurones. La simple stratégie de balancer ses tentacules devant soi et de les faire rentrer dans tous les trous qui se présentent peut conduire à escalader une barrière, nager dans des boules flottantes, pousser un obstacle en plastique, et appuyer sur un interrupteur. Dans votre prochaine vie de poulpe, quand vous balancerez vos tentacules dans toutes les directions, vous arriverez au bout d’un moment à appuyer sur un bouton qui se trouvait par là, sans avoir nécessairement compris que ce bouton commandait l’ouverture d’une porte. Alors attention, je suis pas en train de dire que les poulpes sont cons, peut-être bien qu’ils sont très intelligents, plus intelligents que la plupart des animaux, et ça ne m’étonnerait pas qu’ils arrivent même au niveau de certains de mes abonnés. Mais ce que je veux dire, c’est que c’est pas avec ce genre d’expériences que vous arriverez à le prouver. Et c’est en fait précisément une part importante du travail des éthologues que d’essayer de ne pas céder aux sirènes des hypothèses les plus séduisantes qui s’imposent tout de suite à l’esprit, avant d’avoir envisagé toutes les explications alternatives qui sont souvent moins sexys mais aussi plus parcimonieuses, et par conséquent plus probables. C’est vrai pour toutes les capacités cognitives étudiées, que ce soit le raisonnement chez le poulpe, la communication chez les titis, mais aussi l’altruisme chez les lionnes. C’est pour ça que je vous disais dans cette vidéo ( ) que c’est pas parce qu’on observe une lionne prendre soin d’une gazelle qu’il faut forcément lui attribuer un sens moral.

) que c’est pas parce qu’on observe une lionne prendre soin d’une gazelle qu’il faut forcément lui attribuer un sens moral.

Deuxième raison pour laquelle j’aime bien le travail de Mélissa et ses collègues, c’est que c’est une très bonne illustration de l’analyse de correspondance design-fonction qui est au coeur de la démarche de la psychologie évolutionnaire, et de toutes les approches adaptationnistes en biologie ( ). Ce que fait Mélissa, et plein d’autres éthologues, c’est exactement ça, c’est de l’analyse de correspondance design-fonction, même s’ils ne vont pas forcément le formuler comme ça. Quand Mélissa étudie les situations dans lesquelles des cris sont émis, elle fait ce qu’on appelle de la rétro-ingéniérie, qui va ensuite lui permettre de formuler une hypothèse adaptationniste, c’est-à-dire de postuler une fonction évolutionnaire aux cris. Et une fois cette hypothèse formulée, elle peut la tester expérimentalement, avec des raisonnements du type, « si ce cri a telle fonction, alors les singes devraient se comporter de telle manière lorsqu’on diffuse ce cri à tel endroit. ». Évidemment, elle est pas sûre à 100% que son hypothèse soit la bonne, mais c’est celle qui lui semble la plus plausible, qui explique le mieux ses données. Elle fait ce qu’on appelle du raisonnement abductif, de l’inférence à la meilleure explication. Et même si implicitement Mélissa fait des suppositions sur ce qui a eu lieu dans le passé, c’est-à-dire qu’elle dit « ce cri a probablement évolué pour telle raison au cours de l’évolution », elle n’a pas besoin de pour tester cette hypothèse, parce que cette hypothèse fait des prédictions sur les cris des titis aujourd’hui. C’est exactement pareil en psycho évo : on ne fait des hypothèses fonctionnelles que pour découvrir des choses sur la psychologie des humains d’aujourd’hui, donc on s’en fiche de ne pas avoir de machines à remonter le temps ou de ne pas disposer de fossiles de psychologie. Et même si on ne sera peut-être jamais sûr à 100% de nos hypothèses, c’est pas une raison pour traiter ces approches de spéculatives. En faisant des allers-retours entre des hypothèses sur la fonction des comportements et des expériences pour tester les prédictions de ces hypothèses, petit à petit on arrive à mieux comprendre les comportements.

). Ce que fait Mélissa, et plein d’autres éthologues, c’est exactement ça, c’est de l’analyse de correspondance design-fonction, même s’ils ne vont pas forcément le formuler comme ça. Quand Mélissa étudie les situations dans lesquelles des cris sont émis, elle fait ce qu’on appelle de la rétro-ingéniérie, qui va ensuite lui permettre de formuler une hypothèse adaptationniste, c’est-à-dire de postuler une fonction évolutionnaire aux cris. Et une fois cette hypothèse formulée, elle peut la tester expérimentalement, avec des raisonnements du type, « si ce cri a telle fonction, alors les singes devraient se comporter de telle manière lorsqu’on diffuse ce cri à tel endroit. ». Évidemment, elle est pas sûre à 100% que son hypothèse soit la bonne, mais c’est celle qui lui semble la plus plausible, qui explique le mieux ses données. Elle fait ce qu’on appelle du raisonnement abductif, de l’inférence à la meilleure explication. Et même si implicitement Mélissa fait des suppositions sur ce qui a eu lieu dans le passé, c’est-à-dire qu’elle dit « ce cri a probablement évolué pour telle raison au cours de l’évolution », elle n’a pas besoin de pour tester cette hypothèse, parce que cette hypothèse fait des prédictions sur les cris des titis aujourd’hui. C’est exactement pareil en psycho évo : on ne fait des hypothèses fonctionnelles que pour découvrir des choses sur la psychologie des humains d’aujourd’hui, donc on s’en fiche de ne pas avoir de machines à remonter le temps ou de ne pas disposer de fossiles de psychologie. Et même si on ne sera peut-être jamais sûr à 100% de nos hypothèses, c’est pas une raison pour traiter ces approches de spéculatives. En faisant des allers-retours entre des hypothèses sur la fonction des comportements et des expériences pour tester les prédictions de ces hypothèses, petit à petit on arrive à mieux comprendre les comportements.

Enfin, ces travaux montrent une fois de plus l’importance de l’interdisciplinarité pour étudier ces sujets. Mélissa utilise non seulement les méthodes traditionnelles de l’éthologie, l’observation et les expériences sur le terrain, mais également des méthodes d’analyses acoustiques héritées de la linguistique plus formelle. Et pour vous permettre de mieux découvrir son travail, je publierai d’ici une semaine ou deux la vidéo complète de mon entretien avec elle. Je pensais pas le faire au début, mais j’ai changé d’avis finalement, parce que Mélissa y parle de plein de trucs passionnants, sa recherche évidemment,

« Et puis en fait il s’est avéré qu’il y avait des soucis parce qu’il y a des individus qui avaient changé entre temps, yen avait qu’étaient morts donc on pouvait pas utiliser ces enregistrements-là, forcément, tu peux pas diffuser un enregistrement de quelqu’un qui est mort, tu vas avoir plus une réaction de surprise qu’une réaction de quelqu’un qui se concentre sur le message.

– ha ils vont être capables d’identifier que la personne est plus là ?

– Ya de fortes chances que oui. »

mais aussi ses conditions de travail,

« Les conditions de vie moi ça me gêne pas, c’était assez rustique, c’est-à-dire qu’on était vraiment dans un campement au milieu de la jungle, donc t’as pas d’internet, pas de téléphone […] mais je pense que le plus dur ça a été l’isolement, quand t’as une vie de famille, des amis, tu peux envoyer des emails mais par ondes radio donc c’est des emails assez courts qui mettent des heures à partir […] et puis c’est vrai que le boulot il est éreintant, on marche 15 bornes par jour en moyenne […] et puis au final pour collecter assez peu de données sur la journée. »

, elle y parle aussi de comment, même quand on fait des études sur la communication des primates, on peut en venir à être confronté à des complotistes

« Le papier est assez drôle à lire parce qu’il dit qu’ils ont pas réussi à faire marcher la licorne donc au final elle est juste traînée comme ça devant les singes. »

Ne ratez pas cette prochaine vidéo !

Un grand merci évidemment à Mélissa, retrouvez tous ses travaux sur son site web en description.

Merci à Louise-Denis-2, Virgul, Kilinette, Rodrigob et à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement, vous êtes toujours aussi importants pour moi.

Je vous rappelle que mon premier livre, Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, vient de ressortir en version poche, 9€ dans toutes les librairies.

Enfin, deux mots de la période un peu particulière qu’on traverse. Vous avez peut-être remarqué qu’il y a d’autres primates que les titis qui poussent des cris en ce moment, et il n’y a pas besoin d’expériences en éthologie pour deviner ce qu’ils veulent dire : comme les titis, nous faisons face aujourd’hui à un danger. Sur ma chaîne, j’essaie à longueur d’année de transmettre de la pensée nuancée et de vous partager ma fascination pour cet animal fabuleux qu’est l’humain, malgré tous ses petits travers, dont nous avons d’ailleurs une parfaite illustration aujourd’hui. Si vous appréciez ce travail, si vous appréciez mon travail, il y a donc peu de chances que vous soyiez attirés par des partis qui ont un programme quasi diamétralement opposé en terme de pensée nuancée et d’amour du prochain. Même si je peux comprendre les envies d’abstention devant la faible vitesse des changements politiques ces dernières années, voire dizaines d’années, n’oubliez pas qu’on a généralement peu tendance à remarquer les changements positifs, et que le vote n’a pas seulement pour but d’améliorer nos conditions de vie mais également d’éviter qu’elles ne se détériorent. Or, ce que nous pourrions connaître dans un futur proche pourrait s’avérer bien pire que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent. Alors, n’oubliez pas d’aller voter, de faire une procuration si vous aviez prévu de passer le week-end à la mer, et assurez-vous que les personnes autour de vous fassent de même. Comme les titis nous l’apprennent, tous les dangers ne se valent pas, et la situation présente nécessite sans aucun doute un cri A. Je vous dis à bientôt de l’autre côté du mur, en espérant qu’il n’y ait pas de rapaces derrière.