Quand les babouins nous apprennent des choses sur les origines du langage ! Et l’existence d’un « langage de la pensée » !

À regarder sur YouTube :

ou lire tranquillement la version texte (simple transcription de la vidéo) :

Sommaire

- 1. L’ordre sujet – objet

- 2. La compositionnalité

- 3. Pourquoi les babouins~?

- 4. Résultats chez les babouins

- 5. Faites entrer les bébés

- 6. Et pour l’ordre sujet – objet ?

- 7. Le futur !

- Mes soutiens

- Références

Cette vidéo est réalisée à la demande d’Echosciences Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et propulsée par Play Azur Prod. Elle a été écrite aux côtés d’Isabelle Dautriche, chercheuse au Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences d’Aix-Marseille Université et du CNRS. Les recherches d’Isabelle sont présentées dans le cadre du festival Explore, organisé par Aix Marseille Université et le CNRS, en partenariat avec l’Inserm.

Je vous présente Atmosphère, une babouine qui vit du côté de Marseille, au centre de primatologie du CNRS de Rousset plus précisément.

Atmosphère peut se vanter d’avoir la vie rêvée de nombreux adolescents, puisqu’elle est en quelque sorte… récompensée pour jouer à des jeux vidéos. Plus précisément, Atmosphère a dans son parc en permanence accès à une cabine où se trouve un écran tactile, sur lequel elle peut réaliser différentes tâches. Et chaque fois qu’elle réalise une tâche correctement, elle reçoit un peu de nourriture. Encore mieux, personne ne reproche à Atmosphère de gaspiller ses journées devant un écran, puisque ses actions permettent de faire avancer la science… et même de répondre à des questions qui fascinent les humains depuis longtemps : d’où vient le langage humain ? En quoi est-il unique à notre espèce ?

Mais quel est le lien entre toucher des formes géométriques sur un écran et une meilleure compréhension des origines du langage, vous allez me dire ?

Le lien, c’est Isabelle Dautriche.

1. L’ordre sujet – objet

Isabelle est chercheuse CNRS à Aix Marseille université, au Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences. Et ce qui la passionne depuis longtemps, c’est de comprendre d’où viennent les régularités qu’on observe dans les langages humains. « Les régularités, » vous allez me dire ? « Mais les langages humains ont l’air très variés. Pas grand-chose de commun entre le français, le russe et l’arabe par exemple. » On a l’impression que chaque langue a ses propres règles très compliquées qui mettent des années à être apprises à l’école. Tout ça c’est vrai dans une certaine mesure, mais c’est pas pour ça qu’il n’y a pas de régularités quand même. Quand on y regarde de plus près, des régularités pourraient exister derrière la variabilité. Par exemple, vous vous rappelez qu’à l’école on nous a appris que pour former une phrase correcte, il fallait d’abord mettre le sujet, puis le verbe, puis l’objet ou le complément d’objet ? Dans la phrase « le géologue lèche un caillou » par exemple, le sujet précède le verbe qui précède l’objet. Mais en réalité, cet ordre n’est pas du tout spécifique au français ! Ni même aux langues latines. Ni même aux langues indo-européennes. Et il ne semble pas non plus avoir besoin d’un apprentissage explicite. Comme le dit Isabelle :

« Dans la plupart des langues du monde, c’est-à-dire 96%, on place le sujet avant l’objet »

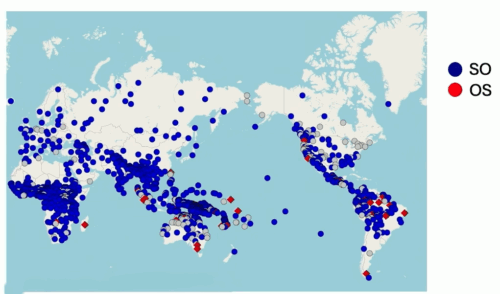

C’est ce qui est représenté sur cette carte21. WALS. WALS Online. (2013). Chaque point bleu représente une langue dans laquelle le sujet précède l’objet.

Cet ordre, sujet-verbe-objet, qui nous paraît si naturel, aurait pourtant pu être différent ! Si jamais demain vous décidiez de créer un langage de zéro, vous pourriez très bien décider de placer l’objet avant le sujet. Mais alors d’où vient cette régularité ? Pourquoi l’écrasante majorité des langues humaines place le sujet avant l’objet ?

2. La compositionnalité

Et ce n’est pas la seule régularité. D’autres règles se retrouvent dans toutes les langues, comme la compositionnalité. La compositionnalité, c’est un grand mot pour dire quelque chose d’assez simple : c’est être capable, quand on parle, de former des phrases complexes à partir d’élements plus simples. Par exemple, si vous apprenez le sens du mot « rouge » et le sens du mot « caillou », vous êtes ensuite capable de comprendre le sens de « caillou rouge ». Mais vous allez aussi être capable de réutiliser le mot « rouge » dans tout un tas de situations nouvelles et de comprendre les concepts de « vélo rouge », « fleur rouge », « tapis rouge », et bien sûr celui que vous comprenez le mieux, « vin rouge ». La compositionnalité, c’est simplement ça. C’est être capable d’assembler des mots pour créer des expressions plus complexes. Et c’est une nouvelle fois une propriété qu’on retrouve dans toutes les langues humaines.

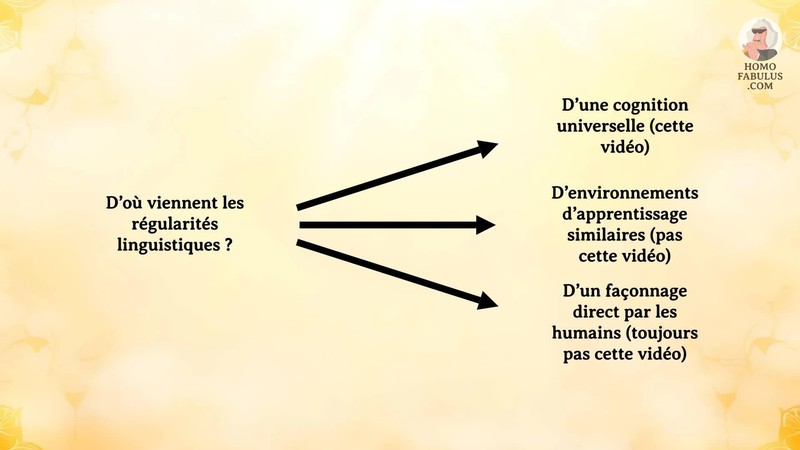

Et la question sur laquelle Isabelle travaille, c’est précisément de savoir d’où viennent ces régularités. Et une hypothèse qu’elle explore, c’est qu’elles viendraient de la façon dont notre cognition fonctionne.

Alors ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu’il faut se rappeler que le langage n’est qu’une petite partie de notre cognition, une sous-partie. Et une partie qui n’est même pas apparue la première au cours de l’évolution. Quand elle est apparue, d’autres capacités cognitives pré-existaient. Et il est donc possible que le langage ait hérité ses caractéristiques de cette cognition préexistante. Peut-être que la compositionnalité par exemple n’est pas spécifique au langage, mais qu’elle est une caractéristique générale de notre cognition. Voilà l’hypothèse d’Isabelle. Et c’est ici qu’entrent en jeu les babouins, pour nous aider à tester cette hypothèse.

3. Pourquoi les babouins?

Pourquoi les babouins ? Parce qu’on a besoin d’une espèce à la cognition assez proche de la nôtre mais ne possédant pas de langage – en tout cas pas un langage aussi développé que le nôtre. L’idée, c’est que si on trouvait de la compositionnalité chez les babouins, alors même qu’ils sont dépourvus de langage, on pourrait en conclure qu’il s’agit d’une caractéristique *cognitive* avant d’être une caractéristique *linguistique*. C’est ce qu’on appelle l’approche comparative en biologie : on compare différentes espèces pour déterminer les caractéristiques qui leur sont communes, et ça permet ensuite d’établir des ordres d’apparition de ces caractéristiques.

Au passage, le centre dans lequel travaille Isabelle est formidable pour faire ces expériences, parce que les cabines de test sont en libre accès. Les babouins vont et viennent dans leur enclos et peuvent décider quand ils le veulent – et s’ils le veulent – de faire les expériences bizarres qu’on leur propose. Ce qui évite d’avoir à les capturer et de leur causer un stress. Les babouins sont aussi pucés, ce qui fait que les chercheurs savent toujours quel individu est en train d’être testé, pendant combien de temps il fait le test, etc. Bref, on est dans d’excellentes conditions pour tester la cognition animale. Ne reste plus qu’à imaginer une expérience permettant de savoir si les babouins peuvent composer mentalement.

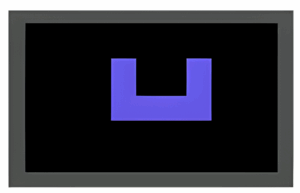

Et voilà ce qu’a imaginé Isabelle et son équipe. On commence par présenter ce motif géométrique aux babouins.

Puis, quelques secondes après, on leur présente ces deux motifs,

et on les récompense quand ils choisissent le motif vu avant. Par récompense, j’entends un peu de nourriture. On leur donne un peu de nourriture à chaque bonne réponse, mais rien quand ils se trompent. En faisant ça, on arrive à leur apprendre le concept d’*identité*, à leur apprendre à reconnaître un motif qu’ils viennent de voir. Ça c’est la première partie de l’expérience.

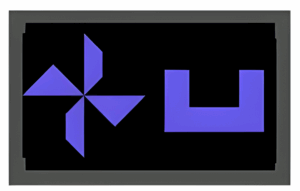

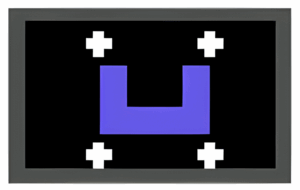

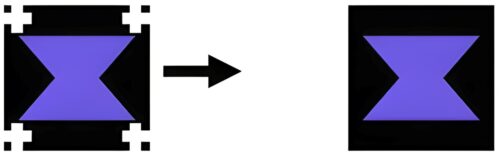

Puis vient la deuxième partie. Maintenant, on essaie de leur apprendre à associer un stimulus à la *négation* d’un autre motif. Par exemple, on leur présente ce motif, qui est exactement le même qu’avant mais, avec quatre petites croix blanches ajoutées à chaque coin.

Puis on leur présente ces deux motifs, et cette fois-ci, on les récompense quand ils choisissent le motif qui n’était pas là avant.

Autrement dit, on essaie de leur apprendre que quatre croix disposées autour d’un motif représentent la négation de ce motif, et ils y arrivent au bout d’un moment.

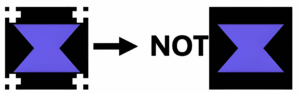

On a donc des babouins qui ont appris à associer un motif à lui-même puis à associer un motif et quatre croix à la négation de ce motif. On est maintenant prêt pour l’expérience finale, la plus intéressante. Attention, concentrez-vous, ça devient un peu subtil. Ce qu’Isabelle va chercher à faire ensuite c’est regarder à quel point il est facile pour les babouins d’associer un *nouveau motif*, qu’ils n’ont jamais vu, plus les quatre croix, qu’ils ont déjà vues, à la négation de ce motif, par rapport à associer un nouveau motif et les quatre croix à ce motif lui-même.

vs

C’est-à-dire qu’une fois que les babouins ont appris que les quatre croix voulaient dire la négation d’un motif, Isabelle regarde s’ils vont avoir du mal à associer les quatre croix à autre chose que la négation d’un motif. Si c’est le cas, ça voudrait dire que leur cognition « s’attend » à ce que les quatre croix aient toujours le même sens dans différentes situations. C’est-à-dire que leur cognition serait capable de *composer* les quatre croix avec n’importe quel motif ou presque. Dans ce cas-là, on pourrait en conclure que les babouins comprennent le *concept* de négation et qu’ils sont capables de composer avec.

4. Résultats chez les babouins

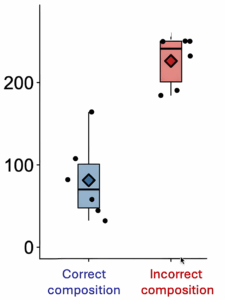

Alors le sont-ils ? La réponse semble être… oui32. Dautriche, Isabelle et al. Evidence for Compositionality in Baboons (Papio Papio) through the Test Case of Negation. Scientific Reports (2022). Une fois que les babouins ont appris que quatre croix voulaient dire la négation d’un motif, ils mettent beaucoup plus de temps à associer ces quatre croix à autre chose qu’à la négation de ce motif.

Leur cognition « buggue », si vous voulez, quand on leur demande d’apprendre une association qui viole la règle de compositionnalité. Les babouins semblent donc bien être capables de composer mentalement.

« On a pu montrer qu’ils arrivent à apprendre que ces quatre croix blanches ça veut dire « pas » le truc du milieu. Ils sont capables de composer ces quatre croix blanches avec le symbole central qu’ils ont sur l’écran »

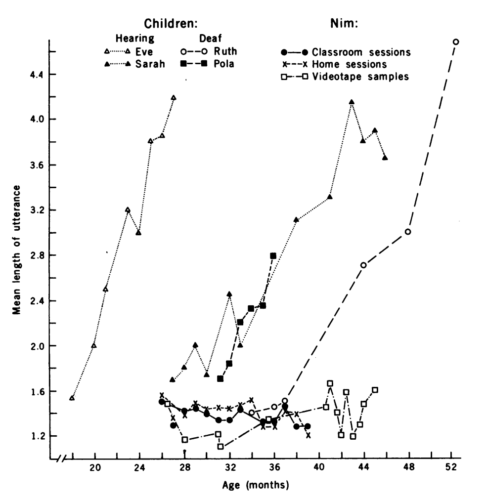

Ce résultat peut sembler anecdotique, mais il est en fait très important, parce qu’on a souvent fait passer la compositionnalité pour une caractéristique spécifiquement humaine. Dans les années 70-80 par exemple, on a essayé d’apprendre à des primates non-humains à parler. Mais même si on a réussi à leur apprendre des centaines de mots, on a jamais réussi à leur faire prononcer des phrases de plus de trois ou quatre mots d’affilée. C’est ce qui est représenté sur ce graphique43. Terrace, H. S. et al. Can an Ape Create a Sentence?. Science (1979).

En abscisse vous avez l’âge en mois, en ordonnées le nombre moyen de mots prononcés dans une phrase. Les courbes qui montent en flèche correspondent à des courbes de bébés humains, qui sont donc assez rapidement capables d’enchaîner les mots. Y compris les bébés sourds d’ailleurs. La courbe qui ne décolle jamais par contre, c’est celle du chimpanzé Nim, qui malgré sa connaissance de dizaines de mots, n’a jamais réussi à les composer.

Mais en fait, peut-être qu’il était capable de composer, mais simplement… pas dans le domaine du langage. Peut-être que les primates non-humains sont capables de composer *cognitivement* mais pas *linguistiquement*. Vous comprenez l’importance des expériences d’Isabelle maintenant ? Car c’est précisément ce qu’elles semblent suggérer : même si les babouins n’arrivent pas à composer des mots, ils ont l’air d’être capables de composer des représentations mentales, des concepts abstraits comme celui de négation.

Ce qui est cool aussi avec ces expériences c’est qu’elles nous renseignent sur la possible existence d’un « langage de la pensée », c’est-à-dire de règles qui pourraient structurer notre pensée. Parce que nos pensées ne sont bien sûr pas des choses qui surviennent aléatoirement et de façon chaotique dans nos esprits – mis à part peut-être pour certains d’entre vous. Nos pensées sont structurées, agencées et combinées en respectant certaines règles. Nous humains sommes capables de combiner des pensées simples en des pensées plus complexes à l’aide d’opérateurs logiques, des opérateurs d’addition, de soustraction, de négation, etc. Toute la question est donc de savoir si notre langage de la pensée est similaire à notre langage des mots. Obéit-il aux mêmes règles, ou le langage des mots a-t-il de nombreuses règles qui lui sont propres ? Voilà toute la beauté des questions auxquelles Isabelle essaie de répondre.

5. Faites entrer les bébés

Et les babouins ne sont pas notre seul moyen d’y répondre. Les bébés humains peuvent aussi nous aider. En fait, du point de vue du langage, un bébé c’est un peu un intermédiaire entre un babouin et un adulte humain. Car même s’il a déjà été exposé à du langage comme un adulte, il reste grandement incapable de former des phrases complexes comme un babouin. Et donc, on peut aussi se demander si les bébés sont capables de composer mentalement avant d’être capables de composer linguistiquement.

Allez, petite mise en situation. Imaginez être revenu·e à l’âge de vos 12 mois. Imaginez être un gros bébé, ce qui sera plus facile pour certains que d’autres. Et maintenant, regardez ce petit film.

À l’écran, une personne devant laquelle on place deux peluches, un ours et un chien. Cette personne affiche un visage étonné ou curieux en regardant l’ours, et fait la grimace en regardant le chien. Et voilà la suite du film.

Soit la personne choisit l’ours.

Soit la personne choisit le chien.

Et la question que je vous pose mes gros bébés, c’est, quelle situation vous surprend le plus ?

Quand on fait l’expérience avec des vrais bébés de 12 mois qui ne savent pas parler, on ne peut bien sûr pas leur poser directement cette question. Par contre, on peut mesurer pendant combien de temps ils vont regarder chaque situation, qui est un indicateur d’à quel point ils sont surpris par chacune. On mesure en gros quelle situation fait « bugguer » plus longtemps la cognition des bébés.

Et le résultat, c’est que les bébés sont plus surpris par la personne qui choisit la peluche qu’elle semblait ne pas apprécier que par la personne qui choisit la peluche qu’elle appréciait54. Dautriche, Isabelle & Chemla, Emmanuel. The Essence of Compositionality in One-Year-Old Infants. (2025).

« Et donc on a testé des bébés de 12 mois, […] et ils étaient plus surpris quand la personne prenait l’objet sur lequel elle avait exprimé du dégoût ou de la négation que l’autre »

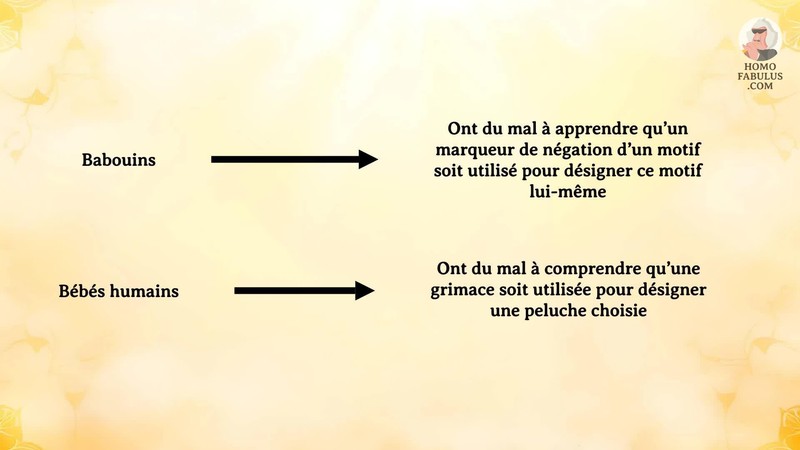

Et vous voyez peut-être pas le rapport avec ce dont on parlait avant, la compositionnalité. Pourtant, comme pour les babouins, ce résultat laisse bien penser que les bébés seraient capables de composer mentalement même s’ils ne sont pas encore capables de composer linguistiquement. De la même façon que les babouins ont du mal à apprendre qu’un signe de négation d’un motif soit associé à ce motif lui-même, les bébés sont surpris par un signe de rejet d’un objet qui ensuite associé positivement à cet objet. Si ce n’est qu’avec les bébés, le signe de rejet n’est pas quatre croix mais une grimace. C’est là que l’expérience est maline. Elle utilise une grimace comme marqueur de négation, qui est un signe non verbal que les bébés peuvent comprendre avant même de savoir parler.

6. Et pour l’ordre sujet – objet ?

D’autres règles du langage viennent-elles de notre cognition au sens large ? Par exemple, cette fameuse règle du « le sujet doit être placé avant l’objet » dont on a déjà parlé, est-elle spécifiquement linguistique ? A priori, on a envie de répondre que oui. On l’a dit, ça semble être une règle assez arbitraire qui est enseignée à l’école. Mais en fait, pas nécessairement. Il se pourrait que la cognition humaine et la cognition des primates plus généralement ait tendance à donner plus d’importance aux sujets qu’aux objets. À être biaisée en faveur des sujets. Et, histoire de toujours garder la théorie de l’évolution en arrière-pensée, ce biais pourrait exister pour de bonnes raisons évolutionnaires : il semble en effet plus utile d’accorder de l’attention aux choses qui agissent et créent du changement qu’aux choses qui subissent les changements.

Haaa, si seulement on connaissait une chercheuse qui a accès à une troupe de babouins pour tester cette hypothèse ! Mais oui, Isabelle Dautriche ! Figurez-vous que c’est une hypothèse qu’elle a aussi testée. Elle a testé l’hypothèse que les babouins, comme les humains, pourraient avoir une préférence pour les sujets par rapport aux objets. Comment elle a fait ça ? L’expérience est assez ingénieuse. Avec sa doctorante Floor Meewis, elle a présenté aux babouins des petites animations dans lesquelles une forme géométrique poursuit une autre65. Meewis, Floor et al. Guinea Baboons (Papio Papio) Show an Agent Preference in Chasing Interactions. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society (2025). En gros, elle a montré aux babouins une course-poursuite entre un agent et un objet. Et ensuite, la tâche pour les babouins consiste à détecter un changement de couleur, soit chez l’agent, soit chez l’objet. Dès que les babouins détectent un changement de couleur, ils appuient sur la figure géométrique correspondante.

Ce que cette expérience a montré, c’est que les babouins sont plus rapides pour détecter un changement de couleur quand il affecte l’agent, c’est-à-dire le motif géométrique qui poursuit, que lorsqu’il affecte l’objet, le motif poursuivi. Ce qui tend à montrer que la cognition des babouins est en effet aussi biaisée en faveur des agents. Comme le disent Floor et Isabelle dans leur article : « Une préférence pour les agents pourrait être un mécanisme évolutionnaire ancien partagé entre humains et autres primates, qui pourrait s’être exporté dans le langage en se traduisant par une tendance à placer le sujet en premier ».

Donc vous voyez que même la règle qui nous fait placer le sujet en premier, qu’on pourrait penser spécifiquement linguistique et très scolaire, pourrait être héritée de notre cognition plus généralement et même être très ancienne d’un point de vue phylogénétique.

C’est assez fascinant de se demander combien d’autres règles comme ça que l’on croit spécifiquement linguistiques sont en fait héritées d’une cognition ancestrale partagée avec de nombreuses autres espèces.

Alors pour être tout à fait exhaustif, je dois quand même vous informer que ces régularités qu’on trouve dans de nombreuses langues humaines pourraient aussi venir d’autre chose qu’une cognition universelle. Par exemple, les langues humaines pourraient toutes se ressembler parce que tous les bébés humains apprennent le langage plus ou moins de la même façon, qu’ils sont confrontés aux même stimuli dans leur environnement. Les langues humaines pourraient aussi toutes se ressembler parce que les humains les ont façonnées pendant des milliers d’années pour répondre à des besoins précis. Comme la fonction principale du langage est de communiquer par exemple, peut-être que les langues humaines ont fini par converger sur certaines règles qui permettent de maximiser l’information transmise, sa clarté ou sa pertinence. Peut-être que placer le sujet avant l’objet n’a rien à voir avec une certaine contrainte cognitive, mais que c’est tout simplement la façon la plus efficace de communiquer de l’information. Tout ça ce sont des hypothèses qu’Isabelle et son équipe essaient d’explorer, notamment par des travaux de modélisation. Je n’ai pas le temps de vous en parler en détail mais je vous mets dans la description un lien vers son site web où vous trouverez une liste de ses travaux, et on en a parlé aussi un peu dans notre entretien que vous pouvez retrouver en lien dans la description.

Les recherches d’Isabelle sont en tout cas une très bonne illustration de la démarche des sciences cognitives dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo( ), où je vous présentais les travaux d’une primatoloque qui étudiait déjà le langage. Les sciences cognitives ne considèrent pas notre esprit comme quelque chose de magique, mais comme un système qui fait du traitement de l’information, qui assemble des concepts en respectant certaines règles, en utilisant des opérateurs logiques. Les sciences cognitives essaient de rattacher l’humain au reste du monde animal et ne l’étudient pas isolément comme ça se fait souvent en sciences sociales par exemple. Les sciences cognitives essaient de voir tout ce qu’on peut expliquer avec des hypothèses simples valables pour d’autres animaux avant de faire intervenir des spécificités humaines. Enfin, les sciences cognitives emploient des méthodes à la fois empiriques et théoriques pour tester leurs hypothèses, en empruntant à des champs variés comme l’éthologie, la psychologie, la linguistique, les neurosciences, etc. Voilà ce qui rend ce champ de recherche à la fois si fascinant et si adapté pour essayer de comprendre l’humain à mon sens.

), où je vous présentais les travaux d’une primatoloque qui étudiait déjà le langage. Les sciences cognitives ne considèrent pas notre esprit comme quelque chose de magique, mais comme un système qui fait du traitement de l’information, qui assemble des concepts en respectant certaines règles, en utilisant des opérateurs logiques. Les sciences cognitives essaient de rattacher l’humain au reste du monde animal et ne l’étudient pas isolément comme ça se fait souvent en sciences sociales par exemple. Les sciences cognitives essaient de voir tout ce qu’on peut expliquer avec des hypothèses simples valables pour d’autres animaux avant de faire intervenir des spécificités humaines. Enfin, les sciences cognitives emploient des méthodes à la fois empiriques et théoriques pour tester leurs hypothèses, en empruntant à des champs variés comme l’éthologie, la psychologie, la linguistique, les neurosciences, etc. Voilà ce qui rend ce champ de recherche à la fois si fascinant et si adapté pour essayer de comprendre l’humain à mon sens.

7. Le futur !

Et en parlant de fascinant, je vais laisser le mot de la fin à Isabelle. Figurez-vous qu’elle aimerait maintenant tester ses hypothèses dans d’autres espèces que les babouins. Parce qu’en effet, pourquoi s’arrêter là ? Si les règles qui structurent notre langage proviennent de notre cognition plus généralement, peut-être qu’on les retrouve déjà dans d’autres espèces à la cognition encore plus éloignée de la nôtre que celle des babouins. Et je laisse donc Isabelle vous annoncer de quel côté du vivant elle aimerait maintenant aller farfouiller :

« Mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir faire une cartographie de différentes espèces, quelles propriétés on peut retrouver à travers différentes espèces pour avoir une idée de la phylogénie de ce type de propriétés-là, vraiment d’un point de vue évolution. Et donc là j’ai décidé de taper très très loin dans la phylogénie puisque je vais regarder les abeilles. Les abeilles font des choses fantastiques, c’est-à-dire qu’elles savent compter, ce que je trouve assez incroyable, elles savent ce que c’est que zéro, on peut leur apprendre zéro […], et donc la compositionnalité pourquoi pas ? Si on a déjà des concepts, peut-être qu’on arrive à en faire quelque chose »

« C’est un labyrinthe en forme de Y, à l’entrée du labyrinthe, tu montres le sample, l’image de départ, typiquement tu leur montres le carré, elles rentrent dans le labyrinthe, donc elles ont le choix entre deux allées, une allée où ya le cercle et une allée où ya le carré, et du côté de la bonne réponse ya une goutte de sucre. Et tu leur fais apprendre comme ça. Et puis tu les attires pareil, c’est des abeilles qui se baladent, tu l’attires avec un peu de sucre, tu la fais rentrer dans le labyrinthe, tu la laisses faire, ensuite elle va ramener son sucre à la ruche, et elle va revenir. Tu la reprends, et puis tu continues ! »

Qui souhaite qu’Isabelle revienne sur la chaîne nous présenter ses résultats quand elle aura fait ses expériences ?

Si ces recherches vous ont passionné, sachez qu’Isabelle sera présente pour en discuter au festival Explore, organisé par Aix Marseille Université et le CNRS, en partenariat avec l’Inserm. Il se tiendra à Marseille du 10 au 15 juin.. Une semaine d’activités où vous pourrez découvrir ses recherches ainsi que plus de 40 autres projets de recherche financés par l’ANR. N’hésitez pas non plus à suivre le lien en description pour découvrir l’entretien complet que j’ai réalisé avec Isabelle, c’est sur la chaîne d’Echosciences Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, que je remercie pour sa confiance accordée sur ce projet.

Références

- 2. Dautriche, Isabelle et al. Evidence for Compositionality in Baboons (Papio Papio) through the Test Case of Negation. Scientific Reports (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-21143-1 ↩

- 3. Terrace, H. S. et al. Can an Ape Create a Sentence?. Science (1979). https://doi.org/10.1126/science.504995 ↩

- 4. Dautriche, Isabelle & Chemla, Emmanuel. The Essence of Compositionality in One-Year-Old Infants. (2025). https://www.nature.com/articles/s44271-025-00222-9 ↩

- 5. Meewis, Floor et al. Guinea Baboons (Papio Papio) Show an Agent Preference in Chasing Interactions. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society (2025). https://escholarship.org/uc/item/75n3n3g0 ↩

Laisser un commentaire