Ma série complète sur la psychiatrie évolutionnaire ! 1h15 de vidéo pour essayer de voir les troubles mentaux différemment.

À regarder sur YouTube :

ou lire tranquillement la version texte (simple transcription de la vidéo) :

Sommaire

- 1. La sélection naturelle n’est pas toute-puissante

- 2. L’anxiété

- 3. Les crises de panique

- 4. Les phobies

- 5. Les troubles obsessionnels compulsifs

- 6. La dépression

- 7. Les addictions

- 8. Schizophrénie, autisme et troubles bipolaires

- 9. Troubles sexuels

- 10. Psychopathie

- 11. Conclusion

- Mes soutiens

- Références

Pourquoi vous avez des troubles mentaux ? Pourquoi nous avons des troubles mentaux ? Nous, je veux dire en tant qu’humains ? Pourquoi on ne traverse pas la vie sans jamais avoir aucun trouble ? Pourquoi il faut qu’à certains moments, notre état mental se dégrade ? Pourquoi il faut que notre humeur change, que notre anxiété augmente au point de parfois nous pourrir la vie ? Pourquoi certains événements de la vie nous affectent jusqu’à mener à la dépression ? Et pourquoi certaines personnes souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires, de troubles obsessionnels compulsifs ?

Aujourd’hui, je vous propose de réfléchir à cette question, à pourquoi notre psychologie ne nous laisse pas tranquille, et en particulier en replaçant cette question dans le contexte de la théorie de l’évolution. Si la sélection naturelle est si puissante pour façonner les êtres vivants, pourquoi n’a t-elle pas conduit à des humains débarrassés de tous ces troubles mentaux ?

Pour mieux comprendre la pertinence de cette question, essayez de vous rappeler la première fois que vous avez été malade. La première fois que vous avez eu une grosse fièvre, par exemple. Essayez de remonter le plus loin possible. Moi je devais avoir dans les six ans. Maman qui s’approche, thermomètre à la main, et « oh là là, mon gros lapin, 40° de température ! Tu es très très malade. Demain nous irons voir le médecin pour qu’il fasse tomber cette méchante fièvre. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi cette expérience m’a marqué pendant longtemps. Pendant de nombreuses années, j’ai pensé que la fièvre, c’était mal. J’ai pensé que la fièvre était une maladie. Qu’il fallait la combattre, qu’il fallait prendre des mesures pour qu’elle s’arrête le plus vite possible.

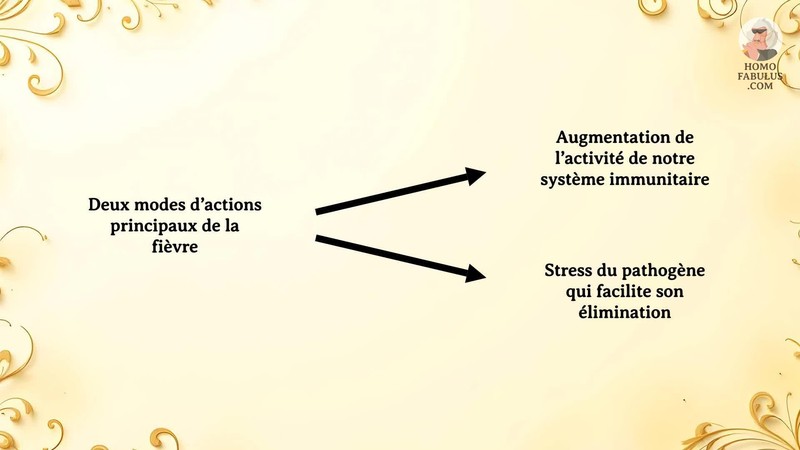

Et ce n’est que bien, bien plus tard, je ne sais plus quand exactement, mais probablement vers le collège-lycée, que j’ai compris, enfin plutôt qu’on m’a appris, que la fièvre n’était pas une maladie. La fièvre n’est que ce qu’on appelle un symptôme, mais ce n’est pas la maladie elle-même, ce n’est pas l’origine du mal. Pire que ça en fait, non seulement la fièvre n’est pas une maladie, mais elle est le contraire, elle est un *remède* contre les maladies. La fièvre est une réaction de défense de notre organisme à des pathogènes. L’augmentation de la température corporelle a en effet comme conséquence d’augmenter l’activité de notre système immunitaire et d’induire un stress chez les pathogènes11. Blatteis, Clark M.. Fever: Pathological or Physiological, Injurious or Beneficial?. Journal of Thermal Biology (2003), 22. Evans, Sharon S. et al. Fever and the Thermal Regulation of Immunity: The Immune System Feels the Heat. Nature Reviews Immunology (2015), 33. Wrotek, Sylwia et al. Let Fever Do Its Job. Evolution, Medicine, and Public Health (2020). Vous imaginez le choc que ce fut pour moi dans ma conception des choses. Peut-être le premier choc intellectuel apporté par la biologie de l’évolution d’ailleurs. Et ce ne fut pas le dernier.

Parce qu’en réalité, beaucoup de choses qu’on m’avait toujours présentées comme des maladies à combattre étaient en fait des réactions de défense de notre organisme. Des réactions utiles. Pas seulement la fièvre, mais aussi la toux. Cette toux si pénible qui nous fait cracher nos poumons toute la journée est en réalité un mécanisme d’expulsion des pathogènes de nos voies aériennes. La diarrhée, pas beaucoup plus amusante, est une réaction de défense qui permet de minimiser le temps de contact des pathogènes avec notre paroi intestinale. Et la douleur, de façon générale, cette douleur qui nous pourrit la vie est un signal envoyé par notre corps pour nous informer que nous sommes en train de le malmener. On met la main au feu, aie ça fait mal, on enlève la main, la main est sauvée. Simple et efficace.

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je pose la question de pourquoi les troubles mentaux existent ? Le raisonnement c’est le suivant : s’il existe tout un tas de manifestations de notre corps qu’on a longtemps prises pour des maladies, mais qui sont en fait uniquement des symptômes, et des symptômes utiles, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour notre esprit ?

Quels aspects de notre vie mentale, potentiellement douloureux et très relous dans la vie de tous les jours, peuvent en fait être compris comme des mécanismes de défense de notre organisme ? Non pas de défense physiologique, mais de défense psychologique. Voilà la question que je voudrais explorer avec vous aujourd’hui. Et ça tombe bien, parce qu’on est pas les premiers à se la poser, ya des gens qui se sont posés la même il y a déjà trente ans et qu’on appelle les psychiatres évolutionnaires44. Williams, G. C. & Nesse, R. M.. The Dawn of Darwinian Medicine. The Quarterly Review of Biology (1991), 55. Brüne, Martin. Textbook of Evolutionary Psychiatry and Psychosomatic Medicine: The Origins of Psychopathology. (2015), 66. Nesse, Randolph M.. Evolutionary Psychiatry: Foundations, Progress and Challenges. World Psychiatry (2023). Allons voir le résultat de leur réflexion.

Alors attention, avant de répondre à cette question, un message d’avertissement très important. Vous vous rappelez qu’un des reproches classiques faits à la biologie de l’évolution, c’est de voir des adaptations partout dans le monde vivant, de voir de l’utilité partout, de penser que chaque aspect des êtres vivants a été optimisé dans les moindres détails( ). L’exemple caricatural, ce serait de penser que, parce que le nez est utilisé pour porter des lunettes, ce serait aussi sa fonction évolutionnaire.

). L’exemple caricatural, ce serait de penser que, parce que le nez est utilisé pour porter des lunettes, ce serait aussi sa fonction évolutionnaire.

Je vous ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi ce reproche a historiquement été avancé plus souvent pour des raisons politiques que scientifiques( ). Je ne reviens pas là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante si ça vous intéresse. Mais sur le fond, c’est tout à fait vrai qu’il faut être prudent quand on postule des fonctions, quand on fait des hypothèses adaptatives, et c’est encore plus important quand le sujet est la santé mentale. J’imagine que je n’ai pas besoin d’expliciter en quoi dire à quelqu’un qui souffre énormément que sa souffrance est en fait utile, ou a été utile au cours de l’évolution, peut être délicat. En psychiatrie évolutionnaire, encore plus qu’en biologie de l’évolution en général, il faut faire attention avec les explications adaptatives.

). Je ne reviens pas là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante si ça vous intéresse. Mais sur le fond, c’est tout à fait vrai qu’il faut être prudent quand on postule des fonctions, quand on fait des hypothèses adaptatives, et c’est encore plus important quand le sujet est la santé mentale. J’imagine que je n’ai pas besoin d’expliciter en quoi dire à quelqu’un qui souffre énormément que sa souffrance est en fait utile, ou a été utile au cours de l’évolution, peut être délicat. En psychiatrie évolutionnaire, encore plus qu’en biologie de l’évolution en général, il faut faire attention avec les explications adaptatives.

Et c’est pour ça que je vais commencer par vous présenter les explications des troubles mentaux qui ne font PAS appel à la sélection naturelle. Parce que oui, quand vous vous posez la question « Pourquoi la sélection naturelle n’a pas éliminé tous les troubles mentaux ?», la première chose que vous devez considérer, avant même d’envisager que certains troubles puissent être utiles, c’est qu’ils ne sont PAS le résultat de la sélection naturelle.

1. La sélection naturelle n’est pas toute-puissante

Plusieurs raisons expliquent l’incapacité de la sélection naturelle à optimiser parfaitement les êtres vivants.

1.1. Raison 1 : les mutations

La plus basique, c’est que nos génomes sont en permanence affectés par des mutations que la sélection naturelle ne peut pas éliminer tout de suite. Dans votre génome, vous avez par exemple environ 70 mutations que vos parents ne possèdent pas. Et rebelote à chaque génération. Non seulement vous portez dans votre génome des mutations que vos parents n’ont pas, mais également les mutations de vos parents par rapport à leurs parents à eux, les mutations de vos grands-parents par rapport à leurs parents à eux, etc. Toutes ces mutations s’accumulent parce que la sélection naturelle ne peut pas les éliminer en temps réel, elle ne travaille tout simplement pas assez vite pour ça.

Alors attention, commencez pas à flipper, parmi ces mutations, la plupart n’auront aucun effet notable sur votre vie. La plupart des mutations sont bénignes. Mais par malchance, chez certains d’entre nous, une mutation va affecter une protéine importante pour l’activité mentale. Et quand de telles mutations importantes surviennent, malheureusement ses effets auront bien plus de chances d’être négatifs que positifs. Il est bien plus probable qu’elle endommage votre psychologie qu’elle ne l’améliore. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est plus facile de détruire de la fonctionnalité que d’en créer. Si vous ajoutez ou que vous retirez un élément au hasard dans un système complexe, ou n’importe quel autre objet un peu sophistiqué, vous aurez bien plus de chances de le détériorer que de l’améliorer. Essayez de retirer ou d’ajouter un morceau au hasard à votre ordinateur, vous aurez bien plus de chances de l’endommager que de l’améliorer. C’est la même chose pour les systèmes complexes que sont les êtres vivants, et le cerveau en particulier. Les mutations qui l’affecte ont de grandes chances de l’abîmer, et ces mutations ne seront jamais retirées immédiatement de la circulation par la sélection naturelle.

Au passage, cette vidéo va contenir beaucoup de langage pseudo-finaliste et fortement personnifier la sélection naturelle. Je vais pas arrêter de dire « la sélection naturelle fait ceci », « la sélection naturelle optimise cela ». Si cette façon de parler vous dérange, je vous recommande le visionnage de cette vidéo( ).

).

Donc voilà, la première raison pour laquelle la sélection naturelle n’a pas retiré tous les troubles mentaux de la circulation, c’est que des mutations sont réintroduites à chaque génération.

1.2. Raison 2 : les environnements de développement

Deuxièmement, la sélection naturelle ne peut pas non plus faire grand-chose contre les environnements de développement particuliers. Si vous avez grandi dans une maison avec de la peinture au plomb sur les murs, ou que votre maman a picolé pendant toute sa grossesse, la sélection naturelle sera évidemment incapable de prévenir l’apparition des troubles cognitifs associés à ces environnements de développement particuliers. Autrement dit, à chaque génération, il n’y a pas que des mutations néfastes qui apparaissent, mais également des environnements néfastes.

1.3. Raison 3 : les environnements changés

Troisièmement, il existe un décalage entre nos environnements d’humains du XXIe siècle et les environnements dans lesquels notre espèce a évolué pendant des centaines de milliers d’années. C’est un principe fondamental de la psychologie évolutionnaire : il faut toujours se rappeler que la sélection naturelle a optimisé notre psychologie pour qu’elle soit fonctionnelle dans les environnements de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Or, ces environnements ont évidemment énormément évolué.

C’est un peu comme si vous demandiez à un ingénieur de construire un robot pour explorer la forêt amazonienne et qu’une fois que ce robot est construit, vous lui dites qu’en fait, vous allez vous en servir pour explorer le Sahara. Votre ingénieur va vous dire : « Bah ok, rien qui t’en empêche, mais viens pas pleurer si ton robot marche moins bien que ce qui était prévu. »

C’est pareil avec l’humain, qui est un petit robot de chair optimisé pour fonctionner dans des environnements qui ont disparus, ou en tout cas en partie disparus. En ce qui concerne la santé plus précisément, on peut penser à la sédentarité et la malbouffe. C’est pas pour rien que le gouvernement insiste tant sur le manger-bouger. Pour vivre vieux et en bonne santé, mangez bien, faites du sport, et on pourrait aussi sûrement rajouter dormez bien. C’est assez rigolo d’ailleurs, à chaque fois que je fais des recherches pour savoir comment prévenir une certaine maladie, la conclusion est toujours la même : les seuls facteurs dont on est absolument certain de l’utilité c’est : bouger, bien manger, bien dormir. C’est bien ça va nous faire faire des économies en lithothérapie.

Et pour en revenir au sujet qui nous intéresse, si la bouffe, le sport et le sommeil sont si importants pour notre santé physique, aucune raison qu’ils ne le soient pas aussi pour notre santé mentale. Et comme notre alimentation, notre activité physique et notre sommeil sont probablement très différents de ceux de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il est fortement probable que notre santé mentale soit moins bonne qu’elle ne pourrait l’être à cause de ces environnements spéciaux dans lesquels on vit aujourd’hui.

Alors je dis « fortement probable » parce qu’on manque quand même de données là-dessus. On ne sait pas par exemple si nos ancêtres souffraient de plus ou moins de maladies mentales qu’aujourd’hui. Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, on en sait évidemment rien, mais même pour nos ancêtres d’il y a quelques siècles, on n’en a aucune idée. Les seules données qu’on a c’est pour le XXe siècle, mais elles sont très peu nombreuses et ne disent pas la même chose. Par exemple pour la dépression, certaines études trouvent une augmentation de la dépression au cours du XXe siècle et d’autres pas77. Crossnationalcollaborativegroup. The Changing Rate of Major Depression. Cross-national Comparisons. Cross-National Collaborative Group. JAMA (1992), 88. Murphy, J. M. et al. A 40-Year Perspective on the Prevalence of Depression: The Stirling County Study. Archives of General Psychiatry (2000).

En tout cas, d’un point de vue théorique, le décalage entre les environnements passés et les environnements modernes est très probablement responsable de la présence ou la fréquence actuelle de certains troubles mentaux.

1.4. Raison 4 : les contraintes

Quatrième raison pour laquelle il ne faut pas s’attendre à ce que la sélection naturelle ait éliminé tous les troubles, c’est que même si on peut la décrire grossièrement comme un processus d’optimisation, ne jamais oublier qu’elle reste un processus d’optimisation sous contrainte. La sélection naturelle ne part jamais d’une feuille blanche comme un ingénieur qui chercherait à designer un système de zéro. La sélection naturelle doit toujours composer avec l’existant, avec l’ensemble des caractéristiques d’un être vivant à un instant t. Et ces caractéristiques ne sont pas toujours indépendantes. Parfois, supprimer une anomalie peut vouloir dire en créer une autre plus grande encore ailleurs. Améliorer un trait peut vouloir dire en détériorer un autre. Prenez les chevaux de course, par exemple. On les a longtemps sélectionnés pour avoir des pattes de plus en plus longues et fines, pour augmenter leur vitesse. Mais ça a aussi conduit à les rendre plus susceptibles aux fractures. Ou pensez à votre soeur, qui a complètement raté sa pâte à pizza. Vous décidez d’essayer de rattraper les choses, mais vous allez pas non plus pouvoir faire de miracle, parce qu’elle a pas mis la bonne farine, qu’elle a pas laissé les levures travailler assez longtemps, etc. Récupérer le travail mal fait de quelqu’un d’autre, c’est jamais facile, et c’est rarement possible de le corriger complètement. Hé ben c’est pareil pour la sélection naturelle avec notre psychologie. Si ce n’est qu’avec elle, c’est elle qui est en partie responsable du travail mal fait. Mais bon, comment lui en vouloir. Qui n’a jamais rouvert des vieux fichiers de code écrit il y a cinq ans ?

1.5. Raison 5 : la sélection naturelle n’optimise pas le bonheur

Puisqu’on parle d’optimisation, c’est probablement pas inutile de rappeler que ce que la sélection naturelle optimise ou maximise, ce n’est pas le bonheur des êtres vivants. La théorie de Darwin, c’est pas que la sélection naturelle conduit à l’augmentation du bonheur sur Terre, à des êtres vivants de plus en plus heureux. C’est qu’elle conduit à des êtres vivants de plus en plus adaptés à leur environnement. Et cette distinction change tout. Si un trouble mental cause une certaine douleur mais qu’il augmente les chances de survie et de reproduction dans le même temps, il sera quand même sélectionné, il sera quand même conservé par la sélection naturelle. C’est quelque chose de trivial que je suis en train de vous dire. C’est l’explication de la douleur en général. On met la main au feu, ça fait mal, on la retire. On aurait sûrement préféré qu’une autre solution existe pour nous informer que le feu c’est dangereux, mais la sélection naturelle s’en tape de ce qu’on préfère. Pour elle, le plus important c’est de nous tenir effectivement éloignés du feu, afin que nos chances de transmettre nos gènes soient préservées.

1.6. Raison 6 : les pathogènes

Sixième et dernière grande raison pour laquelle la sélection naturelle ne peut pas éliminer tous les troubles mentaux, c’est parce que certains d’entre eux sont causés par des bactéries ou des virus. On peut encore faire le parallèle avec la santé non psychologique pour bien comprendre ça. Même si nous avons un système immunitaire qui fonctionne pas trop mal, c’est pas pour ça qu’on ne tombe jamais malade, parce que nous sommes en guerre contre des virus et bactéries qui évoluent en permanence. Notre système immunitaire lui aussi évolue en permanence, mais il n’a pas toujours un temps d’avance. La course à l’armement n’est pas toujours gagnée par la sélection naturelle, ce qui peut expliquer l’existence de certains troubles.

Par exemple la schizophrénie. Bon c’est un trouble aux multiples origines, et en partie génétiques, on va y revenir, mais certaines données suggèrent qu’une infection pendant la grossesse pourrait favoriser l’apparition de troubles schizophrènes99. Ledgerwood, Levi G. et al. Genes, Germs, and Schizophrenia: An Evolutionary Perspective. Perspectives in Biology and Medicine (2003).

Et puis, parfois les systèmes de défense mis en place par la sélection naturelle peuvent causer eux-mêmes plus de tort que de bien, comme c’est le cas avec les maladies auto-immunes. C’est une explication possible pour certains troubles obsessionnels compulsifs, qui pourraient être en partie causés par une réaction excessive du système immunitaire suite à une infection au streptocoque1010. Swedo, S. E. et al. Speculations on Antineuronal Antibody-Mediated Neuropsychiatric Disorders of Childhood. Pediatrics (1994).

Donc vous voyez, ya vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles la sélection ne peut pas faire disparaître tous les troubles mentaux. Ce sont des explications que vous devez toujours garder en tête quand vous essayez d’expliquer ce qui ne fonctionne pas bien dans le vivant.

Mais c’est pas pour autant qu’il faut s’abstenir complètement de chercher des explications adaptatives. Je vous l’ai dit, si on a longtemps considéré la fièvre ou la toux comme des maladies à éliminer, pourquoi on ne considèrerait pas aussi certains états déplaisants de notre psychologie à tort comme des dysfonctionnements ? Quels troubles mentaux pourraient en réalité être des réactions de défense de notre organisme ?

2. L’anxiété

Commençons par l’anxiété, un mal auquel on pourra tous s’identifier je pense, même si on est pas tous atteints de la même façon et dans les mêmes situations. Mais déjà, de quel droit je me permets d’appeler ça un mal ? En quoi est-ce réellement mal d’être anxieux ? C’est précisément cette façon de penser qu’il faut essayer de changer.

Parce qu’imaginez traverser la vie avec absolument zéro anxiété. Sans avoir jamais peur de tomber. Sans avoir peur du ridicule. Sans avoir peur d’être malade. Sans avoir peur de causer du tort à autrui. Il est probable que cette traversée de la vie serait bien plus courte que celle d’une personne possédant un minimum d’anxiété. C’est d’ailleurs un premier apport potentiel concret des approches évolutionnaires au monde médical. Parce que si la recherche médicale et les psychiatres sont souvent focalisés sur le trop d’anxiété, une analyse évolutionnaire nous informe qu’il existe également, très probablement, des personnes qui souffrent d’un déficit d’anxiété, qu’on pourrait appeler des personnes « hypophobes »66. Nesse, Randolph M.. Evolutionary Psychiatry: Foundations, Progress and Challenges. World Psychiatry (2023). Ces personnes sont probablement peu représentées dans les salles d’attente des médecins parce qu’elles ne se sentent pas malades, qu’elles ne pensent même pas à consulter, mais je vous parie qu’elles sont par contre beaucoup plus représentées dans les rubriques nécrologiques et les recensements, si ça existe, de personnes virées pour négligence professionnelle.

Quant aux personnes qui souffrent réellement de trop d’anxiété, comment les identifier ? Pour identifier un « trop », il faut identifier un « normal », il faudrait être capable d’identifier ce qu’est «la bonne dose d’anxiété». Et bien qu’une analyse évolutionnaire soit censée pouvoir nous aider à faire ça, elle va aussi nous apprendre qu’avoir plus d’anxiété que strictement nécessaire pourrait en fait être utile à la survie1111. Horwitz, Allan V. & Wakefield, Jerome C.. All We Have to Fear: Psychiatry’s Transformation of Natural Anxieties into Mental Disorders. (2012). Pourquoi ? À cause du principe du détecteur de fumée.

Imaginez avoir raté vos études et être devenu ingénieur. Ingénieur en charge de la construction d’un détecteur de fumée plus précisément. Arrive le moment où vous devez régler sa sensibilité de déclenchement. Pour faire ça, vous avez deux choses qui vous préoccupent. D’une part vous ne voulez pas qu’il se déclenche tout le temps, à chaque fois que quelqu’un sort de la douche ou fait cuire une saucisse. Et donc vous auriez plutôt tendance à diminuer sa sensibilité. Mais d’un autre côté, vous ne voulez pas non plus rater le vrai incendie le jour où il se déclarera. Et vous auriez donc plutôt tendance à augmenter sa sensibilité. Et donc, comment vous faites pour trancher ? Facile, vous faites ce qu’on appelle une analyse de coût/bénéfice : comme le coût de ne pas détecter un incendie est bien supérieur à celui de casser les oreilles à ceux qui font la cuisine, vous choisissez de rendre le détecteur de fumée plus sensible que ce qui est strictement nécessaire, histoire que les prochaines saucisses grillées ne soient pas les doigts boudinés de ceux qui vont acheter le détecteur. Voilà ce qu’on appelle le principe du détecteur de fumée.

Eh bien, la sélection naturelle, toujours assimilable à une ingénieure, j’allais dire une ingénieure imparfaite mais c’est un peu un pléonasme, donc juste une ingénieure, la sélection naturelle a probablement souvent fait la même chose. Elle a probablement réglé nos systèmes d’alerte biologiques pour qu’ils soient plus sensibles qu’ils ne le devraient.

Par exemple, peut-être que nous faire vomir à chaque fois qu’un petit virus de gastro se promène dans notre estomac, c’est complètement abusé. C’est écraser une mouche avec un marteau, et puis c’est coûteux d’un point de vue évolutionnaire, parce que ça fait perdre les apports nutritifs d’un repas. Mais ces coûts, même répétés plusieurs fois au cours d’une vie, seront largement compensés si, une fois de temps en temps, le virus qui se promène dans notre estomac est potentiellement mortel.

Idem pour la toux. Peut-être que c’est superflu de nous faire tousser pendant des jours dès qu’un pauvre virus a réussi à s’introduire dans nos voies respiratoires. Mais cette réaction sera quand même conservée si elle conduit à ne jamais laisser passer le virus qui va nous faire honorer notre rendez-vous avec les asticots avec un quart d’heure d’avance.

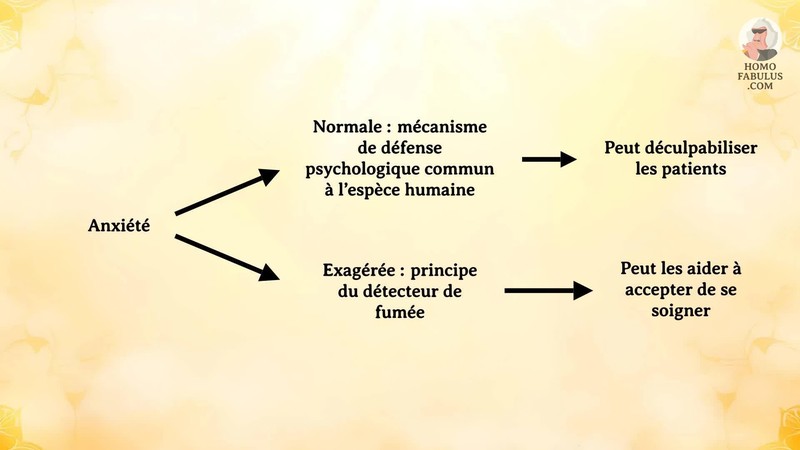

Et donc, revenons-en à l’anxiété. L’anxiété est une très bonne candidate pour avoir bénéficié de ce principe du détecteur de fumée. C’est probablement très utile d’être plus anxieux que nécessaire dans tout un tas de situations. Et ça ressemble peut-être à une mauvaise nouvelle, mais en fait, pas forcément. Si vous êtes soignant, vous pourriez même vous servir de cette nouvelle pour convaincre certains de vos patients d’accepter des soins.

Comment ? Hé bien précisément en faisant remarquer que le principe du détecteur de fumée a introduit de la douleur superflue dans notre psychologie.

Exactement comme en médecine classique. C’est pas parce qu’on sait que la fièvre, la toux et la nausée sont des mécanismes de défense utiles qu’on refuse de les atténuer voire de les supprimer complètement quand ils deviennent trop gênants. On peut se le permettre, parce qu’on sait, grâce à la science moderne, grâce aux statistiques, que le corps arrivera quand même à guérir sans. En particulier quand on en administre en même temps des antibiotiques ou tout autre médicament qui s’attaque directement au pathogène. Quand on fait ça, c’est un peu comme si on disait, « c’est très bien, corps, tu nous as avertis qu’il y avait un pathogène dans les parages et tu as commencé à lutter, contre, en toussant, en nous faisant courir aux toilettes, mais maintenant on prend le relai avec les moyens de la science moderne. Et donc si ça ne te dérange pas, on va couper ton système de défense, et surtout, on va couper ton système d’alarme, la douleur. On va couper ton radio réveil qui n’arrête pas de sonner parce qu’il nous saoûle et qu’on a de meilleures solutions à notre disposition. »

C’est peut-être encore plus flagrant dans le cas des brûlures. Quand vous vous brûlez, vous continuez à ressentir de la douleur bien après que le danger ait été écarté. On se brûle une fois, et après on souffre pendant des heures, des jours ou des semaines. Mais cette douleur n’a plus d’utilité. Il ne faut donc pas hésiter à s’en débarrasser.

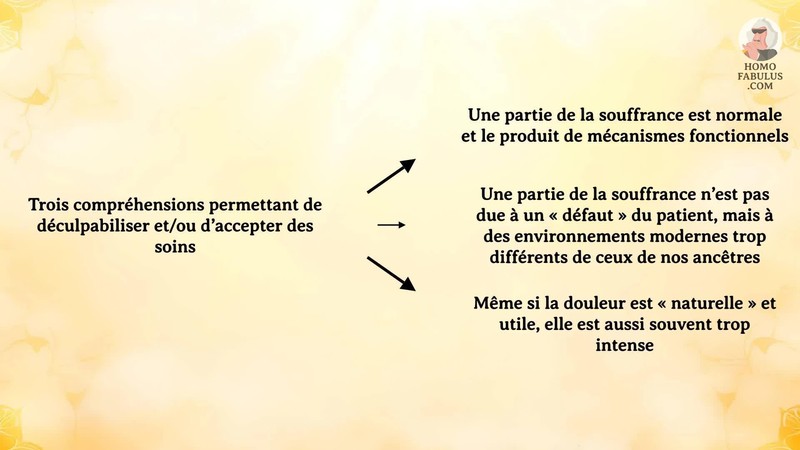

Hé bien on peut faire la même chose quand on soigne la psychologie. Si vous êtes soignant, vous avez peut-être des personnes dans votre patientèle qui ont honte d’être malades, ou qui se trouvent anormales d’être trop anxieuses, ou d’être tout le temps dépressives. Ou des personnes qui refusent de se soigner parce que la douleur c’est naturel ou je ne sais quelle explication. À ces personnes, vous pouvez leur expliquer que leur anxiété est certes normale et naturelle mais aussi exagérée. Normale, parce qu’elle fait partie d’un mécanisme de défense psychologique probablement commun à toute l’espèce humaine. Mais exagérée à cause du principe du détecteur de fumée. Et donc, vous pouvez à la fois faire déculpabiliser vos patients, en leur parlant de l’utilité de l’anxiété, probable adaptation commune à toute l’espèce humaine, et leur faire accepter de se soigner, en leur parlant du principe du détecteur de fumée.

C’est un point extrêmement important qu’il faut garder en tête. On pense parfois que commencer à réfléchir à pourquoi les troubles mentaux pourraient être utiles du point de vue de l’évolution ça va conduire à ne plus vouloir soigner les gens, à les laisser souffrir, en leur disant : «ta douleur est naturelle et normale». Mais en fait pas du tout. Comme d’habitude, les leçons qu’on peut tirer de l’évolution ou de la biologie sont bien plus variées qu’on ne le croit. S’opposer à la douleur, même si elle est le résultat de la sélection naturelle, n’est pas forcément quelque chose d’aberrant.

Et ya une autre raison pour laquelle une analyse évolutionnaire doit nous inciter à nous opposer aux mécanismes de défense de notre corps, c’est que ceux-ci ont été conçus pour être utiles en moyenne, sur toute une vie, pas dans chaque situation donnée. Par exemple, chez les bébés, une fièvre trop importante peut devenir mortelle. La fièvre est, généralement, sur une vie entière, un mécanisme de défense utile, mais quand elle survient pile au mauvais moment, chez un un bébé par exemple, elle peut devenir néfaste. La sélection naturelle ne s’opposera pas forcément à ces effets néfastes pour toutes les raisons qu’on a évoquées avant. Mais nous humains, en ayant conscience de ça, on peut décider de s’y opposer. Donc surtout, ne laissez pas vos bébés se débrouiller avec leur fièvre au prétexte que celle-ci serait naturelle ou utile ! Ce sont les médecins qui savent le mieux dans quelles situations il faut intervenir, même s’ils ne sont pas formés à la médecine évolutionnaire.

Avant de refermer ce chapitre anxiété, un petit mot sur l’anxiété sociale plus spécifiquement. La plupart d’entre nous connaissent le trac qu’on peut ressentir avant de monter sur scène ou le stress avant une présentation orale. Mais certaines personnes peuvent se sentir très mal dans des situations bien plus banales, par exemple rien qu’à l’idée d’aller faire la fête avec des inconnus. Ça peut paraître bizarre d’un point de vue évolutif, parce que si l’anxiété vise à nous éloigner du danger, le danger de parler devant un public ou de faire la fête avec des inconnus n’est pas immédiatement visible. Mais c’est oublier que, dans l’espèce humaine, énormément de bénéfices passent par la vie sociale. Les amis, la famille, les collègues, le groupe social en général sont des sources d’aide et de réconfort importantes, les plus importantes même. Et chaque fois qu’on parle en public ou qu’on est exposé au public, il y a une chance non négligeable de perdre une partie de ces ressources sociales en disant quelque chose d’inapproprié ou en se comportant d’une façon inappropriée. Donc une fois de plus, l’anxiété sociale est tout à fait normale, un probable mécanisme de défense psychologique pour éviter de trop endommager notre fitness. Ça n’empêche pas de la considérer comme handicapante chez certaines personnes, mais reconnaître qu’elle est à la base produite par un système fonctionnel peut être un premier pas dans son acceptation et par conséquent son traitement.

3. Les crises de panique

Une des raisons pour lesquelles les troubles mentaux sont difficiles à traiter c’est qu’ils sont parfois le résultat de cercles vicieux, de phénomènes qui s’auto-entretiennent, qu’on appelle des boucles de rétroaction positive. Prenons l’exemple de la panique. L’utilité de la panique, d’un point de vue évolutionnaire, est assez évidente. Elle fait augmenter le rythme cardiaque, accélère la respiration et redirige les flux sanguins vers les muscles, des réactions adaptées à une fuite ou un combat1212. Cannon, W. B.. The Emergency Function of the Adrenal Medulla in Pain and the Major Emotions. American Journal of Physiology-Legacy Content (1914).

Là où ça devient plus problématique, c’est quand ces crises deviennent récurrentes et se transforment en ce qu’on appelle un trouble panique, qui lui inclut souvent ces fameuses boucles de rétroaction positive. Par exemple, vous allez avoir une première crise de panique mais, même quand elle sera passée, l’anticipation d’une nouvelle crise va conduire effectivement à une nouvelle crise. C’est ce qu’on appelle la peur de la peur : vous avez peur de ressentir les symptômes désagréables de la peur1313. Chambless, Dianne L. & Gracely, Edward J.. Fear of Fear and the Anxiety Disorders. Cognitive Therapy and Research (1989), et donc vous paniquez. Ça arrive souvent suite à une mise en garde d’un médecin. Un jour, vous avez un problème de santé, vous craignez le pire et vous filez aux urgences. Et là, le médecin se montre rassurant, vous dit que vous n’avez rien, que ce n’est pas une crise cardiaque, mais que « Si jamais vous avez de nouveau les mêmes symptômes, revenez nous voir tout de suite. » Et ça c’est la petite phrase qui déclenche tout. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à être beaucoup plus attentif à votre état, à anticiper et donc à créer potentiellement une nouvelle crise de panique qui n’aurait pas eu lieu d’être.

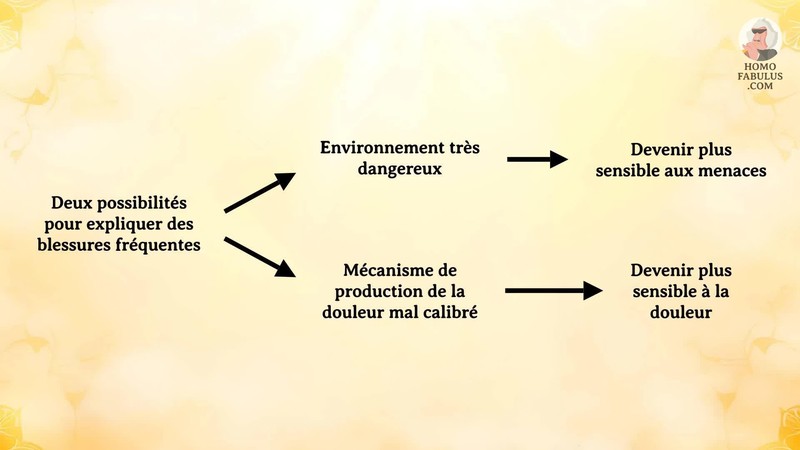

Un autre mécanisme évolutionnaire potentiellement important pour expliquer la difficulté à soigner certains troubles, c’est l’abaissement des seuils de douleur. Par exemple, imaginez que vous n’arrêtez pas de vous faire des bleus ou des coupures au bras. Qu’est-ce que ça veut dire d’un point de vue évolutionnaire ? Ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça veut dire que vous vivez dans un environnement très dangereux. Et donc, potentiellement, ça deviendrait adaptatif de devenir beaucoup plus sensible à la présence de menaces dans cet environnement. Soit ça veut dire que le mécanisme de production de la douleur censé vous prévenir quand vous vous blessez, est mal calibré, qu’il ne se déclenche pas assez souvent. Dans les deux cas, la sélection naturelle pourrait aboutir à la mise en place de mécanismes pouvant baisser le seuil au-delà duquel la douleur se déclenche. Et voilà comment beaucoup de douleur ressentie peut, paradoxalement, conduire à encore plus de douleur.

Une fois de plus, la prise de conscience de ces logiques de cercles vicieux et d’abaissement des seuils de douleur peut aider certains patients à se comprendre et s’accepter. Elle peut aider à comprendre à la fois pourquoi ces réactions sont normales, mais pourquoi elles peuvent devenir inappropriées. Ces explications pourront peut-être aussi rassurer les patients qui rechignent à prendre des médicaments sous prétexte que ceux-ci ne s’attaqueraient qu’aux symptômes et pas à la cause. Dans le cas des boucles de rétroaction par exemple, les symptômes sont aussi la cause. Quand l’anticipation de la panique déclenche la panique, la panique est à la fois cause et effet.

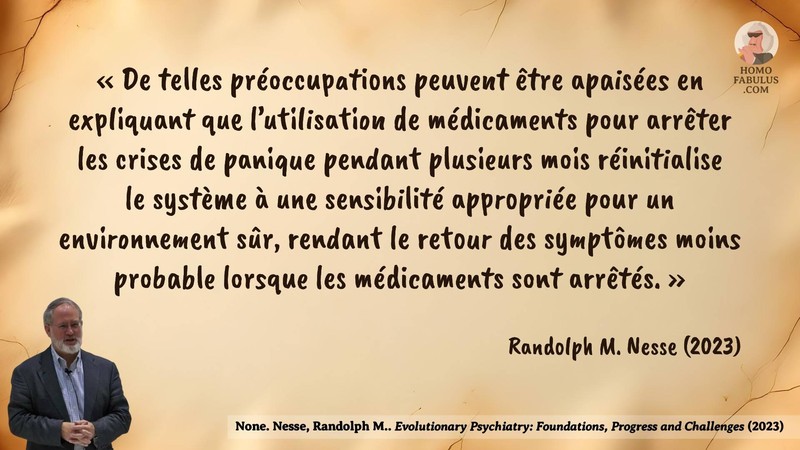

Comme le dit le psychiatre Randolph Nesse, un pionnier de la médecine évolutionnaire :

De telles préoccupations peuvent être apaisées en expliquant que l’utilisation de médicaments pour arrêter les crises de panique pendant plusieurs mois réinitialise le système à une sensibilité appropriée pour un environnement sûr, rendant le retour des symptômes moins probable lorsque les médicaments sont arrêtés66. Nesse, Randolph M.. Evolutionary Psychiatry: Foundations, Progress and Challenges. World Psychiatry (2023).

4. Les phobies

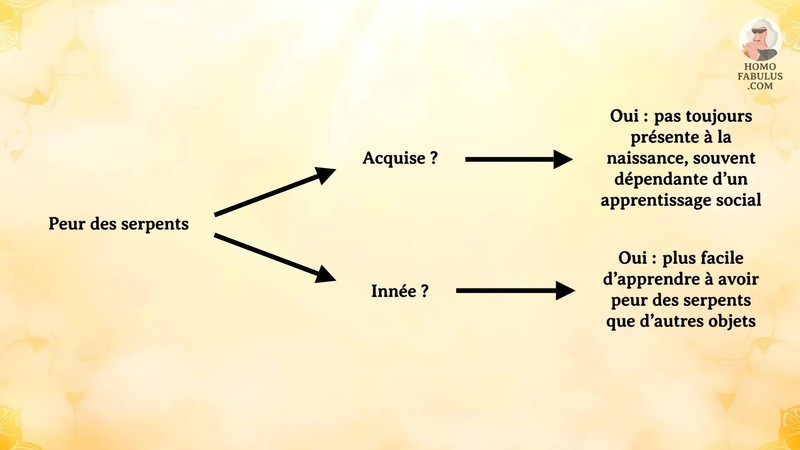

L’approche évolutionnaire est également utile pour comprendre les phobies. Elle explique par exemple pourquoi beaucoup plus de personnes ont des phobies des araignées, des serpents ou du vide que des voitures ou des prises électriques, alors que ces objets sont pourtant beaucoup plus dangereux dans nos environnements modernes.

À ce propos, je voudrais en profiter pour parler d’un malentendu courant sur les approches évolutionnaires. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo( ), les approches évolutionnaires ne postulent PAS l’existence d’une peur innée des serpents ou des araignées, dans le sens qu’on naîtrait tous avec une peur de ces petits animaux. Ça serait quelque chose d’un peu bizarre de postuler ça, puisque bien sûr nous n’avons pas tous peur de ces bestioles, et que les bébés semblent en avoir encore moins peur que les adultes1414. ABC Science. The Surprising Reason Babies Are NOT Afraid of Snakes | Secret Science. (2024). C’est pareil avec les primates non humains d’ailleurs. Chez les macaques rhésus par exemple, ceux qui ont grandi dans des enclos fermés n’ont pas peur d’un serpent la première fois qu’ils en voient un. Ils ont besoin d’observer un de leurs congénères avoir peur devant un serpent pour commencer à en avoir peur eux-mêmes1515. Mineka, Susan et al. Fear of Snakes in Wild- and Laboratory-Reared Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Animal Learning & Behavior (1980).

), les approches évolutionnaires ne postulent PAS l’existence d’une peur innée des serpents ou des araignées, dans le sens qu’on naîtrait tous avec une peur de ces petits animaux. Ça serait quelque chose d’un peu bizarre de postuler ça, puisque bien sûr nous n’avons pas tous peur de ces bestioles, et que les bébés semblent en avoir encore moins peur que les adultes1414. ABC Science. The Surprising Reason Babies Are NOT Afraid of Snakes | Secret Science. (2024). C’est pareil avec les primates non humains d’ailleurs. Chez les macaques rhésus par exemple, ceux qui ont grandi dans des enclos fermés n’ont pas peur d’un serpent la première fois qu’ils en voient un. Ils ont besoin d’observer un de leurs congénères avoir peur devant un serpent pour commencer à en avoir peur eux-mêmes1515. Mineka, Susan et al. Fear of Snakes in Wild- and Laboratory-Reared Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Animal Learning & Behavior (1980).

Alors vous allez sûrement dire, « voilà la preuve que même un truc comme la peur des serpents, c’est quelque chose d’appris, que la biologie n’a rien à voir là-dedans ». Sauf que, ce que les expériences montrent, c’est qu’en réalité les macaques ont quand même plus de facilité à *apprendre* à avoir peur des serpents que d’autres objets plus banals, comme des fleurs, par exemple1616. Öhman, Arne & Mineka, Susan. Fears, Phobias, and Preparedness: Toward an Evolved Module of Fear and Fear Learning.. Psychological Review (2001). Certains stimuli dans l’environnement des primates vont être plus facilement associés à de la peur que d’autres. Donc en fait, meme si c’est vrai qu’il faut un apprentissage, ça ne veut pas dire que la biologie n’est plus pertinente pour comprendre ce comportement. Comme c’est souvent le cas en biologie, on a là un mélange d’inné et acquis. Oui, les peurs des primates dépendent d’un apprentissage, et d’un apprentissage social en particulier. Mais être capable de pouvoir faire ces apprentissages, et apprendre certaines choses plus facilement que d’autres, c’est quelque chose de permis et préparé par l’évolution.

Et quand on y réfléchit, ça a du sens d’un point de vue évolutionnaire que les peurs ne soient pas toutes présentes à la naissance. La seule situation dans laquelle ça pourrait être utile, c’est quand l’environnement à la naissance est si dangereux qu’une réaction très rapide est nécessaire. C’est en fait une nouvelle application du principe du détecteur de fumée, ya certaines situations dans lesquelles vous avez besoin de mettre la sensibilité du détecteur au minimum pour qu’il se déclenche à la moindre alerte. Par exemple, vous êtes un poussin et vous voyez une ombre sur le sol, là oui vous vous barrez en courant sans chercher à réfléchir. Il y a toutes les chances que ce soit un aigle qui a un ptit creux, donc vous courez vous mettre à l’abri. Mais pour plein d’autres espèces, et notamment les primates qui ne sont pas autant vulnérables à la naissance, une peur apprise et notamment une peur apprise socialement sera plus adaptée.

Voilà, donc la conclusion c’est que ceux qui disent que la psycho évo postule l’existence d’une peur des serpents présente à la naissance ne savent pas de quoi ils parlent. Comme souvent, les hypothèses sur lesquelles travaillent les chercheurs sont bien plus subtiles.

L’approche évolutionnaire peut aussi être utile pour différencier différents types de peurs. Parce que si on a l’habitude de parler de « la » peur, on devrait parler « des » peurs, étant donné qu’on ressent de la peur dans des situations très variées, et le biologiste de l’évolution ajoutera, qui ne nécessitent pas la même réponse. Par exemple, on ressent de la peur quand on tombe nez à nez avec un lion ou un géologue. Mais on éprouve aussi de la peur quand on se retrouve coincé sur une falaise au bord du vide. Et si dans la première situation se mettre à courir peut être une réaction adaptée, le même comportement dans la deuxième situation sera un peu moins souvent couronné de succès.

5. Les troubles obsessionnels compulsifs

Terminons pour aujourd’hui avec les troubles obsessionnels compulsifs, sur lesquels je vais être très rapide, parce qu’ils sont assez peu étudiés et qu’ils sont aussi très variés. Mais, pour prendre un exemple en particulier, pensons aux personnes qui se lavent les mains 40 fois par jour ou à celles qui font 10 km en voiture pour retourner chez elles vérifier si elles n’ont pas oublié de débrancher le fer à repasser. Une fois de plus, c’est facile d’imaginer comment ces comportements peuvent être à la base de bonnes choses. Se laver les mains régulièrement n’est pas une mauvaise chose, et je pense qu’on a tous déjà fait demi-tour après une cinquantaine de mètres, pour vérifier qu’on avait bien fermé à clé sa maison ou sa voiture. Mais on le fait une fois, et si on est déjà trop loins, on se dit tant pis et on passe mentalement à autre chose.

Mais il y a des gens qui ne passent jamais à autre chose. Et bien que l’origine des TOCs soit encore pas bien comprise, une de leurs explications c’est précisément ça : c’est que chez certaines personnes, les mécanismes mentaux chargés de faire passer à autre chose sont dysfonctionnels. C’est-à-dire qu’on a à la base un système fonctionnel, produit de la sélection naturelle, qui nous fait nous préoccuper de certaines choses, et un deuxième système, chargé de brider ce premier. Mais dans le cas des TOCs, pour une raison ou une autre ce deuxième système ne joue plus son rôle.

6. La dépression

La dépression, c’est le trouble mental typique que l’on prend pour une maladie. De la même façon que pendant toute mon enfance, j’ai cru que la fièvre et la toux étaient des maladies à combattre, pendant une grosse partie de ma vie d’adulte, j’ai cru que la dépression était une chose à combattre, quelque chose de néfaste. Et c’est dans un sens tout à fait normal, puisque toutes les manifestations de la dépression, comme la perte d’énergie, la faible estime de soi, le pessimisme, la rumination, ce sont des choses qu’on pourrait qualifier de, au minimum peu agréables à vivre, voire carrément douloureuses. Mais on a déjà vu dans les vidéos précédentes( )(

)( ) que que ce n’est pas parce que quelque chose entraîne de la douleur que c’est forcément une maladie. La douleur est avant tout, dans une perspective évolutionnaire, le moyen qu’a notre corps de nous informer qu’on se trouve dans une situation potentiellement préjudiciable pour nos chances de survie ou de reproduction.

) que que ce n’est pas parce que quelque chose entraîne de la douleur que c’est forcément une maladie. La douleur est avant tout, dans une perspective évolutionnaire, le moyen qu’a notre corps de nous informer qu’on se trouve dans une situation potentiellement préjudiciable pour nos chances de survie ou de reproduction.

Et donc, même si la dépression est douloureuse, on est en droit de se demander si elle ne pourrait pas être un produit de la sélection naturelle. Et pour essayer d’appuyer cette hypothèse, qu’est-ce qu’on fait, on fait de la rétro-ingéniérie, on fait ce que les biologistes appellent une analyse de correspondance design-fonction, c’est-à-dire qu’on regarde à quel point les caractéristiques de la dépression semblent toutes être taillées pour la réalisation d’une certaine fonction. Et on peut faire ça par exemple en analysant les situations dans lesquelles la dépression apparaît, en étudiant les personnes chez qui elle a plus tendance à apparaître, et en analysant les comportements qu’elle nous pousse à adopter.

Déjà, évidemment, on ne tombe pas en dépression de façon aléatoire. Les dépressions surviennent la plupart du temps après un événement douloureux, que ce soit un divorce, la perte d’un proche, un échec professionnel, etc. Les dépressions surviennent généralement après des événements pas faciles à vivre. C’est peut-être trivial, mais c’est une trivialité importante pour le biologiste de l’évolution, parce que si la dépression était due à un virus par exemple, ou à des mutations aléatoires de l’ADN, on n’observerait pas ce motif. On tomberait en dépression comme on attrape un rhume, du jour au lendemain, et sans réels signes avant-coureurs.

Deuxièmement, pour le biologiste de l’évolution, tous ces événements douloureux, ces événements pas faciles à vivre peuvent être redécrits à un plus bas niveau comme des événements qui diminuent les chances de survie ou de reproduction. Par exemple, se faire abandonner par son ou sa partenaire a évidemment un impact direct sur les chances de reproduction – et même si vous ne voulez pas d’enfants, ça n’a rien à voir. C’est pas parce que vous ne voulez pas d’enfants que votre cerveau ne contient pas quand même des logiciels qui vont vous faire déprimer quand vous vous faites larguer comme une chaussette. Je vous renvoie à ma toute petite série de vidéos de 10h sur la psycho évo pour bien comprendre ça, et je vous renvoie en particulier à deux concepts importants, la distinction entre explications proximales et explications ultimes, et le concept d’exécution d’adaptations.

Autre cause courante de dépression, la perte d’un proche. La perte d’un enfant est évidemment une perte directe de chances de propager ses gènes, et c’est peut-être pour ça que c’est la disparition la plus douloureuse de toutes. Mais perdre un père ou une mère, un frère ou une soeur est également mauvais pour ce que les biologistes appellent la fitness, c’est-à-dire grosso modo les chances de reproduction de nos gènes, étant donné qu’on partage beaucoup de gènes avec la famille et qu’on s’apporte beaucoup de soutien en famille.

Autre cause de dépression, les échecs professionnels, les licenciements, tout ce qui a rapport au boulot, ce à quoi on dédie la majorité de notre temps. Ces échecs professionnels sont eux directement liés à une perte de statut social. Or le statut social est hyper important dans une espèce comme la nôtre. En fait il est très important dans de nombreuses espèces, on sait qu’il peut profondément transformer les êtres vivants, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Les lézards arc-en-ciel par exemple peuvent perdre leurs magnifiques couleurs quand ils perdent leur territoire, qui est équivalent à une perte de statut1717. MacLean, P. D.. Brain Evolution Relating to Family, Play, and the Separation Call. Archives of General Psychiatry (1985). Chez le singe talapoin, c’est le cycle menstruel des femelles qui change quand elles tombent dans la hiérarchie, leur cycle se décale par rapport à celui des dominantes1818. Bowman, Lesley A. et al. Suppression of Oestrogen-Induced LH Surges by Social Subordination in Talapoin Monkeys. Nature (1978). Bref, la perte de statut entraîne de profonds changements chez plein d’animaux, aucune raison qu’il n’en soit pas de même pour l’humain, et la dépression pourrait être une de ces manifestations.

Donc ça c’est le premier point à remarquer, le fait que la dépression ne survient pas de façon aléatoire mais semble quasiment toujours suivre des événements qui diminuent les chances de survie ou de reproduction, que ce soit de façon directe ou indirecte.

Ensuite, regardons de plus près ce que la dépression nous pousse à faire. Premier symptôme, le manque d’énergie, l’envie de rien faire, si ce n’est de rester prostré toute la journée au fond de son lit. Ce qui est, à première vue, quelque chose de pas vraiment utile. Sauf si… ce que vous faisiez jusqu’ici en-dehors du lit diminuait vos chances de reproduction. Imaginez que vous travaillez pendant des années pour obtenir une promotion dans votre boite, mais que quelqu’un d’autre vous passe devant au tout dernier moment. Ou imaginez bosser 70h par semaine pour monter votre boîte, ou votre chaîne Youtube, c’est dur, ça ne marche pas trop, mais vous insistez, on vous a appris à ne jamais abandonner, tomber deux fois, se relever trois, etc. Mais ça marche toujours pas et vous finissez par faire un burnout et une dépression. La dépression permettrait, dans ce cas, d’arrêter les frais en quelque sorte, d’arrêter d’engager toute votre énergie et vos ressources dans des activités qui n’en valent pas la peine1919. Nesse, R. M.. Is Depression an Adaptation?. Archives of General Psychiatry (2000). Vu sous cet angle, la dépression et la perte d’énergie qui en découle seraient un artifice pour vous forcer à vous détacher des quêtes futiles. Et donc quelque chose d’au final utile d’un point de vue évolutionnaire.

C’est un raisonnement qui peut même être généralisé aux changements d’humeur. Vous êtes-vous déjà demandé quelles situations vous mettent de mauvaise humeur ? Très souvent, il s’agit de situations dans lesquelles vous avez fourni un effort qui n’a pas été récompensé. Par exemple, vous avez reçu un email indiquant que vous n’êtes pas retenu pour un poste. Ou vous organisez un événement en plein air depuis des mois et vous apprenez deux jours avant qu’il va pleuvoir toute la journée. Ou votre fille vous annonce qu’elle va se marier avec un géologue. Que des mauvaises nouvelles. Hé bien la mauvaise humeur serait un premier coup de semonce si vous voulez de votre psychologie pour vous informer que vous avez été engagé dans une activité avec un très faible, trop faible, retour sur investissement. Et si cet engagement se prolonge pendant des mois, là on tombe sur la dépression, avec ses effets profonds sur l’humeur, l’énergie, la confiance en soi2020. Carver, Charles S. & Scheier, Michael F.. Origins and Functions of Positive and Negative Affect: A Control-Process View. Psychological Review (1990), 2121. Wrosch, Carsten et al. Adaptive Self-Regulation of Unattainable Goals: Goal Disengagement, Goal Reengagement, and Subjective Well-Being. Personality & Social Psychology Bulletin (2003).

Et de façon réciproque, la bonne humeur serait exprimée dans des situations où de gros gains de survie ou de reproduction sont à portée de main. Vous avez dû remarquer que quand on est de bonne humeur, souvent on pête l’énergie, on a envie de refaire le monde, on est prêts à sortir et rencontrer plein de gens nouveaux. Que des comportements bénéfiques dans un environnement où de gros retours sur investissement sont possibles. C’est ce qu’on appelle l’hypothèse de la « navigation sociale »2222. Watson, Paul J. & Andrews, Paul W.. Toward a Revised Evolutionary Adaptationist Analysis of Depression: The Social Navigation Hypothesis. Journal of Affective Disorders (2002). L’humeur serait un artifice créé par la sélection naturelle pour nous aider à choisir dans quelles activités investir du temps et de l’énergie.

Autre symptôme de la dépression : la rumination et les pensées obsessionnelles. Une fois de plus, c’est un symptôme souvent vu comme négatif, à éliminer. Mais en fait, pas forcément, parce que ruminer permet aussi d’analyser des problèmes complexes, et en particulier les problèmes qui nous ont conduit à tomber en dépression. Si vous vous obstinez à bosser 70h par semaine pour lancer votre activité sans vous rendre compte que ça ne marchera jamais, mais ça j’aurais pu vous le dire dès le début, parce que faire des vidéos sur le comportement humain c’est pas l’idée de business du siècle, hé bien peut-être que ruminer votre échec pendant des jours va finir par vous faire prendre conscience du problème.

Et ce n’est peut-être donc pas un hasard si les médecins ont souvent du mal à sortir leurs patients de ces boucles de pensée, de ces ruminations. Peut-être que la dépression est précisément faite pour promouvoir cette rumination et éviter d’être distrait sans arrêt par d’autres pensées peu pertinentes pour résoudre la situation difficile à laquelle on est confronté2323. Andrews, Paul W. & Thomson, J. Anderson. The Bright Side of Being Blue: Depression as an Adaptation for Analyzing Complex Problems. Psychological review (2009).

Juste avant on a vu qu’une dépression se déclenche souvent après une perte de statut social. Certains auteurs ont donc proposé qu’une autre fonction évolutionnaire de la dépression serait d’arriver à accepter ce nouveau statut, et d’adopter les comportements adaptés. Imaginez être un primate dominant, un peu comme moi, un mâle alpha hyper aggressif qui se bat avec tout le monde pour défendre son territoire, ses femelles, etc. Ces comportements sont adaptatifs en étant mâle dominant mais cessent de l’être le jour où un petit jeune vient vous mettre une rouste et vous faire dégringoler dans la hiérarchie. À partir de ce moment-là, si vous continuez à vous battre avec tout le monde, vous avez plus de chances de vous blesser qu’autre chose. Ça devient donc adaptatif de diminuer le niveau d’agressivité et de rester un peu plus dans son coin. Exactement le genre de comportements que la dépression nous fait adopter2424. Price, J. et al. The Social Competition Hypothesis of Depression. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science (1994), 2525. Gilbert, Paul. Depression: The Evolution of Powerlessness. (2016). Vous vous êtes battus avec un collègue pendant des mois pour obtenir une promotion, vous avez perdu, peut-être que la meilleure chose à faire dans ce cas est de se mettre en retrait pendant quelques temps.

Enfin, la dépression pourrait aussi avoir une fonction de signal, une fonction communicative. Ça pourrait être un espèce d’SOS qu’on envoie à notre entourage, pour lui indiquer qu’on traverse une période difficile et qu’on a besoin d’aide. Alors évidemment on pourrait aussi ouvrir la bouche pour communiquer verbalement. Mais le problème avec cette communication verbale, c’est qu’on peut très facilement la falsifier, c’est-à-dire la rendre non honnête, tout simplement parce que ça ne coûte rien d’ouvrir la bouche. [chanson paroles] En clair, certaines personnes pourraient demander de l’aide alors qu’elles n’en ont pas vraiment besoin, et les personnes qui accepteraient d’apporter cette aide se feraient pigeonner, en terme de biologiste, elles se feraient contre-sélectionner. Donc d’un point de vue évolutionnaire un signal honnête, difficilement falsifiable, serait très utile, et la dépression serait exactement ça. Un appel à l’aide suffisamment coûteux, à cause de ses symptômes, pour qu’on soit certain qu’il est sincère.

Alors attention, une fois de plus, ne confondez pas les explications proximales et les explications ultimes. Je ne suis pas en train de dire qu’on entre en dépression consciemment afin d’extorquer de l’aide à son entourage. Je suis en train de dire que comme la dépression a des symptômes coûteux, d’un point de vue évolutionnaire elle constitue un signal auquel il est beaucoup plus sûr de faire confiance quand on doit choisir à qui apporter de l’aide2626. Levi, Lennart et al. Emotions, Their Parameters and Measurement. (1975).

Comme vous le voyez, il existe pas mal d’explications évolutionnaires de la dépression. Ça traduit deux choses : d’abord le fait que ces idées sont relativement nouvelles, pas plus d’une trentaine d’années, et par conséquent l’élagage scientifique n’a pas encore eu le temps de se faire. Mais ça traduit aussi le fait que la dépression est un phénomène complexe et probablement pas homogène, qu’il existe probablement plusieurs types de dépressions, chacune déclenchée par des événements distincts nous faisant adopter des comportements différents. Exactement comme il existe différents types de peurs nous faisant chacune adopter des comportements différents.

Je reprécise que la potentielle utilité évolutionnaire de la dépression ne veut pas dire qu’il ne faut pas lutter contre ou chercher à la soigner. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles elle est trop intense inutilement, je vous renvoie notamment à la vidéo précédente et au principe du détecteur de fumée( ). Mais que ce soit en analysant les moments de la vie où elle se déclenche ou les comportements qu’elle nous fait adopter, la dépression montre des traces de ce que les anglosaxons appellent du design, un design qui doit nous faire suspecter l’action de la sélection naturelle.

). Mais que ce soit en analysant les moments de la vie où elle se déclenche ou les comportements qu’elle nous fait adopter, la dépression montre des traces de ce que les anglosaxons appellent du design, un design qui doit nous faire suspecter l’action de la sélection naturelle.

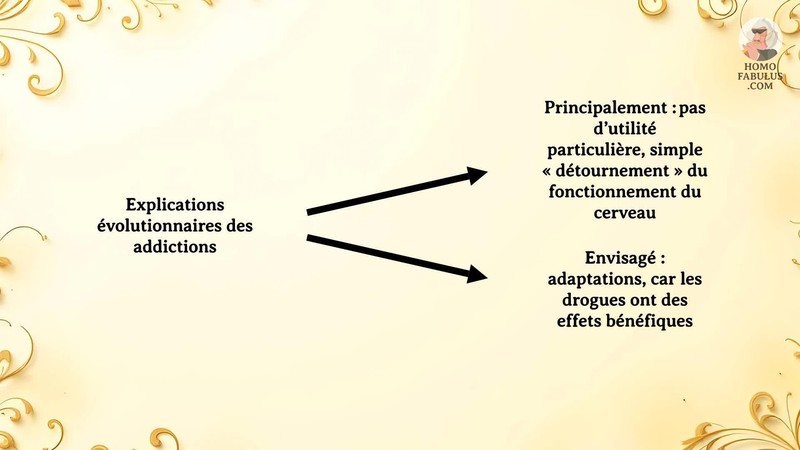

7. Les addictions

Passons aux addictions. En biologie de l’évolution, les addictions ne sont généralement pas vues comme des comportements utiles sélectionnés au cours de l’évolution. Elles sont plus généralement considérées comme le détournement d’un système cérébral ayant évolué pour d’autres raisons. Par exemple, beaucoup de drogues fonctionnent en s’attaquant à un système dans le cerveau qu’on appelle le circuit de la récompense. Or ce circuit n’a pas à la base été sélectionné pour sa capacité à nous faire aimer les drogues mais parce qu’il nous permet d’apprendre des choses, tout simplement. C’est un circuit impliqué dans beaucoup de mécanismes d’apprentissage. Et il se trouve qu’au niveau biologique, ce circuit repose sur des molécules qui se fixent sur des récepteurs, et il se trouve que dans la nature, d’autres molécules sont capables de se fixer sur ces mêmes récepteurs, sans même que l’on soit en train d’apprendre quelque chose, mais tout en nous faisant ressentir le même plaisir.

Vous ajoutez à ça la particularité que ces récepteurs deviennent moins sensibles dans le temps et qu’il faut toujours augmenter les doses, et paf, vous avez les addictions. Les addictions ne seraient pas un produit direct de la sélection naturelle, elles seraient juste dues au fait que certaines molécules dans la nature ont par hasard des propriétés qui leur permettent de pirater des systèmes cérébraux qui eux ont évolués par la sélection naturelle, mais pas pour répondre à ces molécules dans la nature. Les addictions n’ont donc pas d’utilité évolutionnaire, et il est possible qu’elles réduisent même la plupart du temps les chances de survie, mais elles n’ont pas été éliminées par la sélection naturelle parce qu’elles sont la conséquence de molécules rencontrées par l’humain dans son environnement depuis relativement peu longtemps à l’échelle des temps évolutifs.

On peut prendre une petite métaphore pour bien comprendre ça, imaginez que vous ayez créé un robot avec des panneaux solaires sur le dos pour qu’il se recharge tout seul au soleil. Si maintenant vous mettez votre robot dans un hangar et que vous braquez des projecteurs dix fois plus puissants que la lumière du soleil sur lui, il va se recharger encore plus vite, mais sans pour autant qu’il ait été construit à la base dans le but de fonctionner avec la lumière de projecteurs. C’est un peu la même chose avec les addictions. Les drogues activent les systèmes de récompense dans notre cerveau tout comme les projecteurs activent les panneaux solaires du robot, sans pour autant que les systèmes de récompense aient été créés pour réagir aux drogues ou que les panneaux solaires aient été créés pour réagir aux projecteurs.

Ça c’est l’explication évolutionnaire principale des addictions à l’heure actuelle, mais ce n’est pas non plus la seule. Certains chercheurs pensent, ou en tout cas étudient l’hypothèse, que les addictions pourraient être en partie adaptatives2727. Hagen, Edward H. & Tushingham, Shannon. The Prehistory of Psychoactive Drug Use. (2019). Qu’elles pourraient avoir une utilité, et que la sélection naturelle pourrait avoir façonné certains de nos systèmes cérébraux pour qu’ils soient particulièrement sensibles à ces molécules dans notre environnement. Pourquoi ils pensent ça ? Bah évidemment à cause des effets bénéfiques à court terme des drogues.

J’imagine que je n’ai pas besoin de vous rappeler les effets bénéfiques de la consommation de café par exemple, en terme de boost d’énergie ou de concentration. L’alcool est une autre drogue qui possède des effets bénéfiques, la raison principale pour laquelle on en consomme c’est qu’il désinhibe, qu’il sert de lubrifiant social2828. Dunbar, Robin I. M.. The Social Function of Alcohol from an Evolutionary Perspective. (2022). Ya même des chercheurs qui suggèrent que l’alcool a permis l’avènement des grandes civilisations humaines en renforçant le lien social2929. Slingerland, Edward. Drunk: How We Sipped, Danced, and Stumbled Our Way to Civilization. (2021). Et de façon générale, toutes les drogues, qu’elles soient légales ou pas, dures ou douces, possèdent certains effets bénéfiques à court terme, en termes d’énergie, ou au contraire de relaxation, et c’est bien pour ça que les humains en consomment. Et donc, en théorie, si les effets bénéfiques à court terme de ces drogues dépassent les effets négatifs à plus long terme, il devient possible, en théorie, que la sélection naturelle commence à s’en mêler, et que des mécanismes cérébraux faisant rechercher la consommation de ces molécules commencent à être sélectionnés.

Dans ce cadre là, une question importante c’est, depuis combien de temps les humains ont été exposés à des drogues ? Les drogues de synthèse sont évidemment relativement récentes, ce qui laisse penser qu’il n’y n’aurait pas eu assez de temps pour que des mécanismes cérébraux dédiés évoluent en réponse, mais pour certaines drogues come le tabac, l’alcool et la caféine, ça ferait bien au moins 5000 ans que les humains en consomment. Pour la coca et les opiacés, au moins 2000 ans… Des durées avec lesquelles la sélection naturelle peut commencer à travailler, si les effets bénéfiques des drogues sont suffisamment importants.

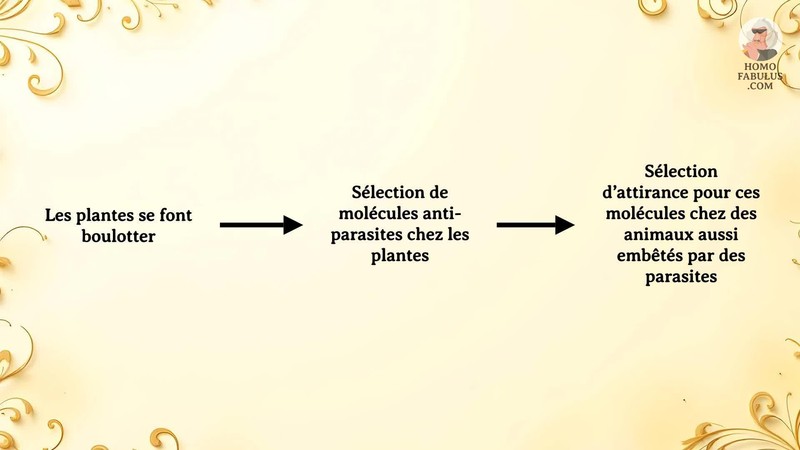

Dernier effet bénéfique des drogues que je trouve intéressant à partager avec vous, l’effet vermifuge. A priori, les fumeurs ne font pas leur pause clope pour se désinfecter les boyaux, mais c’est pourtant un des effets de la nicotine3030. Roulette, Casey J. et al. Tobacco Use vs. Helminths in Congo Basin Hunter-Gatherers: Self-Medication in Humans?. Evolution and Human Behavior (2014). En fait, l’effet vermifuge est même la raison d’être de nombreuses molécules qu’on consomme en tant que drogues. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il existe dans la nature des molécules, comme la nicotine ou la caféine, qui sont hautement toxiques pour les animaux, ou capables de déglinguer leurs systèmes nerveux ? J’entends déjà les fans de Gould et Lewontin dire « c’est le hasard, arrête avec tes just-so stories ». Sauf que, les neurobiologistes savent bien que pour qu’une molécule puisse activer un récepteur dans notre cerveau, il lui faut une configuration 3D très particulière, et par conséquent très peu probable d’avoir été obtenue par hasard. On a besoin de la sélection naturelle pour expliquer l’existence d’improbabilité, pour expliquer pourquoi certaines plantes produisent des molécules qui bousillent les systèmes nerveux des animaux. Et l’explication la plus communément admise, c’est que beaucoup de drogues sont, à l’état naturel, des molécules qui servent aux plantes à repousser les parasites ou les herbivores. Si la consommation d’un verre de café vous excite, la consommation d’un seul grain de café est suffisante pour tuer une souris.

Tout ça pour dire qu’un des effets bénéfiques possible des drogues, outre les effets énergétiques ou relaxants déjà mentionnés, ça serait un effet vermifuge.

En schématisant :

– les plantes se font boulotter par des parasites

-> la sélection naturelle conduit à des plantes qui produisent des molécules qui tuent ces parasites

-> la sélection naturelle conduit à la production de systèmes cérébraux qui poussent les humains à consommer ces plantes pour tuer leurs propres parasites

Ya un peu de données sur cette hypothèse, on a par exemple trouvé une corrélation négative entre la consommation de tabac et le nombre de vers intestinaux chez les Aka, des chasseurs-cueuilleurs d’Afrique3030. Roulette, Casey J. et al. Tobacco Use vs. Helminths in Congo Basin Hunter-Gatherers: Self-Medication in Humans?. Evolution and Human Behavior (2014).

8. Schizophrénie, autisme et troubles bipolaires

Comme beaucoup d’autres troubles mentaux, la schizophrénie, l’autisme et les troubles bipolaires peuvent être intrigants à première vue pour un biologiste de l’évolution. Pourquoi ? Parce que malgré leurs origines génétiques et leurs effets souvent handicapants, leur prévalence reste relativement stable dans le temps. Par exemple, pour la schizophrénie, c’est un pourcent de la population qui est concernée, et ce taux ne semble pas varier beaucoup en fonction des lieux ou des époques3131. Jablensky, A. et al. Schizophrenia: Manifestations, Incidence and Course in Different Cultures. A World Health Organization Ten-Country Study. Psychological Medicine. Monograph Supplement (1992).

Du coup, la question, c’est toujours la même : pourquoi ces troubles perdurent ? Pourquoi la sélection naturelle ne les a pas déjà éliminés depuis longtemps ?

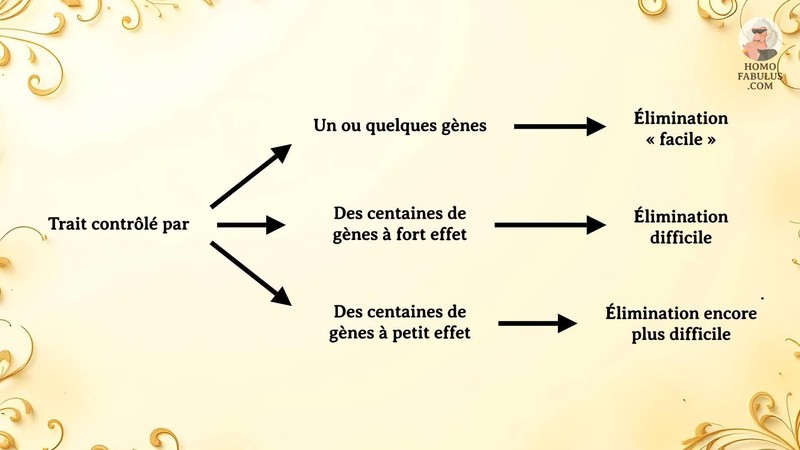

Cette question a tenu en haleine des biologistes pendant un petit moment, mais on pense finalement y avoir trouvé la réponse. Qui est beaucoup plus simple en fait qu’on ne le pensait. Parce qu’on s’est rendu compte que ces troubles ne sont pas contrôlés par un ou quelques gènes mais par des centaines voire des milliers3232. Smoller, Jordan W. et al. Psychiatric Genetics and the Structure of Psychopathology. Molecular Psychiatry (2019). Des centaines ou des milliers de gènes qui ont chacun un tout petit effet – certains allèles peuvent parfois avoir un effet important, mais la plupart du temps, la possession d’un allèle n’augmente que très légèrement la probabilité de développer un trouble3333. Gratten, Jacob et al. Large-Scale Genomics Unveils the Genetic Architecture of Psychiatric Disorders. Nature Neuroscience (2014), 3434. Singh, Tarjinder et al. Rare Coding Variants in Ten Genes Confer Substantial Risk for Schizophrenia. Nature (2022).

Et ça c’est une découverte importante de la science de ces dernières années, parce que si le nombre d’allèles impliqués dans un trouble est grand, ça veut forcément dire que la sélection naturelle aura du mal à les éliminer tous en même temps. Le temps d’éliminer un allèle délétère, de nouvelles mutations seront apparues ailleurs. Et c’est encore plus vrai pour les allèles qui n’ont que de petits effets, la sélection naturelle élimine moins vite les allèles qui ont de petits effets.

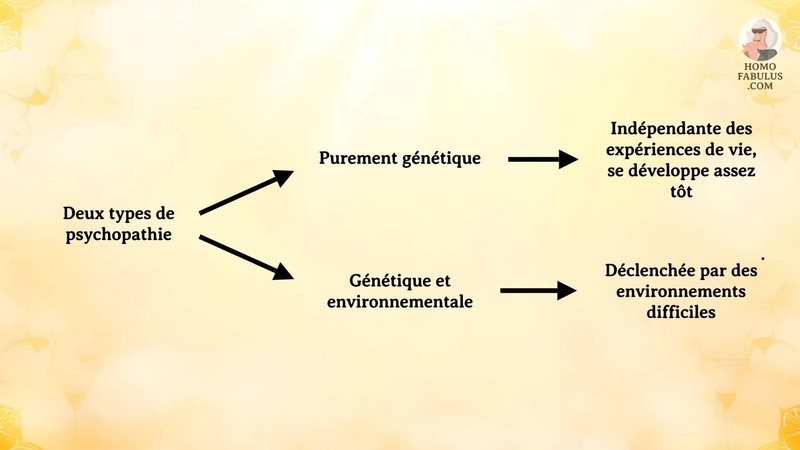

Donc, en gros, l’explication évolutionnaire privilégiée à l’heure actuelle pour la schizophrénie, l’autisme, les troubles bipolaires et un certain nombre d’autres troubles, c’est qu’ils sont la conséquence d’une accumulation malheureuse de mutations. Ces troubles apparaîtraient chez des personnes qui ont en quelque sorte perdu des centaines voire des milliers de fois d’affilée au loto génétique, qui ont tiré les mauvais nucléotides aux mauvais endroits de leur ADN des centaines de fois – ya aussi de l’environnement qui rentre parfois en jeu, mais je laisse cette question de côté. D’un point de vue purement génétique, la plupart des humains n’accusent généralement que quelques tirages malchanceux, et dans ce cas aucun trouble ne se développe. Mais statistiquement il y aura toujours quelques humains qui cumuleront les mauvais tirages et finiront par se retrouver à un extrême de la courbe en cloche, à un extrême du spectre, et qui développeront des symptômes suffisamment importants.

C’est d’ailleurs bien pour ça qu’on parle souvent de spectre pour ces troubles, vous avez sûrement déjà entendu l’expression « spectre autistique » par exemple. On observe un spectre au niveau phénotypique, au niveau des comportements, mais également au niveau des allèles. Beaucoup de troubles mentaux ne sont pas du tout ou rien, on l’a ou on l’a pas, comme un interrupteur qui basculerait en position on ou off. On peut même dire que nous sommes tous dans une certaine mesure autistes ou schizophrènes, que nous avons tous un certain degré d’autisme, de schizophrénie, et même de psychopathie. Mais seuls ceux qui ont le plus perdu à la loterie génétique, et parfois aussi à la loterie environnementale, développeront un trouble suffisamment visible pour entrer dans les catégories des médecins.

Voilà, donc la schizophrénie, l’autisme ou les troubles bipolaires sont un excellent rappel de ce que je vous disais dans la première vidéo de cette série ( ), que c’est pas parce qu’on essaie d’analyser les troubles mentaux à la lumière de la théorie de l’évolution qu’il faut voir de la sélection naturelle partout. Pour les troubles qui ne présentent pas de design évident, l’explication la plus probable est celle qui ne fait pas appel à la sélection naturelle, mais à des mutations qui frappent sans cesse les génomes qui produisent des adaptations, et à des environnements qui empêchent les adaptations de bien fonctionner.

), que c’est pas parce qu’on essaie d’analyser les troubles mentaux à la lumière de la théorie de l’évolution qu’il faut voir de la sélection naturelle partout. Pour les troubles qui ne présentent pas de design évident, l’explication la plus probable est celle qui ne fait pas appel à la sélection naturelle, mais à des mutations qui frappent sans cesse les génomes qui produisent des adaptations, et à des environnements qui empêchent les adaptations de bien fonctionner.

Pour être tout à fait complet, je dois quand même vous dire que certains chercheurs étudient des hypothèses adaptatives. Par exemple, les capacités cognitives hors du commun de certains autistes de haut niveau pourraient constituer des bénéfices cachés, qui feraient rentrer la sélection naturelle par la fenêtre, mais je ne veux pas donner une importance démesurée à ces explications.

9. Troubles sexuels

Passons aux troubles sexuels, sur lesquels je ne vais pas m’éterniser, même si ça vous aurait bien plu j’en suis sûr. Les troubles sexuels sont souvent considérés comme des troubles anatomiques, mais ils sont en réalité plus psychologiques qu’anatomiques, et la plupart des gens qui en souffrent vont d’ailleurs consulter un psy et pas un spécialiste de l’appareil reproducteur. Petite parenthèse, c’est d’ailleurs un bon exemple de pourquoi les gens qui pensent que la sélection naturelle s’applique au corps mais pas à l’esprit se trompent. Un corps fonctionnel sans esprit fonctionnel n’est rien. Un corps fonctionnel sans le logiciel associé pour le faire fonctionner ne peut rien faire, exactement comme un robot sophistiqué mais dans lequel vous n’auriez chargé aucun code pour le contrôler ne saura rien faire. Au cours de l’évolution, la sélection naturelle, en même tant qu’elle a façonné les corps, a donc forcément façonné en même temps les esprits, et c’est tout le but de cette magnifique discipline qu’est la psychologie évolutionnaire que d’étudier ce façonnement.

Parenthèse refermée, revenons aux troubles sexuels, et à notre traditionnelle question : pourquoi n’ont-ils pas déjà été éliminés par la sélection naturelle ? C’est d’autant plus surprenant qu’ils ne l’aient pas déjà été, vu à quel point la capacité de copuler correctement influe directement sur nos chances de reproduction. On pourrait s’attendre à ce que la sélection naturelle ait minutieusement scruté et optimisé tout ce qui a trait au sexe, et qu’elle ait éliminé depuis longtemps tout ce qui ressemble de près ou de loin à un dysfonctionnement sexuel. Sauf si bien sûr… les troubles sexuels n’en sont pas vraiment. Peut-être que, dans une perspective évolutionnaire, ce ne sont pas des dysfonctionnements.

Prenez l’éjaculation précoce par exemple, un motif de consultation courant chez les hommes, mais dont les femmes se plaignent aussi évidemment. Les hommes s’en plaignent, les femmes s’en plaignent, tout le monde s’en plaint. Mais réfléchissons-y deux secondes. Quand on dit qu’une éjaculation est précoce, sur quels critères se base-t-on ? Comment établit-on la durée « normale » d’un rapport ? La plupart du temps, on se base sur des critères psychologiques, et des critères de plaisir en particulier. Un rapport sexuel satisfaisant est un rapport sexuel qui apporte suffisamment de plaisir à toutes les parties impliquées. Mais rappelez-vous que la sélection naturelle ne cherche pas à maximiser notre plaisir, en tout cas, pas directement. Elle cherche avant tout à maximiser nos chances de survie et de reproduction, et le plaisir et la douleur ne sont que des artifices visant à nous mener vers cet objectif. Donc, mettez votre casquette de biologiste de l’évolution, et demandez-vous : d’un point de vue évolutif, à partir de quel moment on peut réellement considérer qu’une éjaculation est précoce ? Dit encore autrement, en-dessous de combien de secondes de rapport sexuel on peut considérer que celui-ci va conduire à une diminution de la probabilité de propager ses gènes ?

Je vous donne pas la réponse bien sûr, je vous laisse discuter de tout ça entre amis, vous verrez que c’est un très bon sujet de discussion pour animer vos fins de soirées. Et surtout, quand vous aurez fini de discuter d’éjaculation précoce, n’oubliez pas de discuter des troubles sexuels féminins, toujours dans une perspective évolutionnaire.

10. Psychopathie

Et on va terminer avec la psychopathie, aussi parfois appelée sociopathie, enfin ya certains auteurs qui font une distinction entre les deux mais la distinction n’est pas toujours la même, donc moi je vais faire comme si c’était la même chose. La psychopathie touche à peu près 3 à 4% des hommes et 1% des femmes, la différence est intéressante, gardez ça dans un coin de votre tête on en reparlera. Quand on pense psychopathie, on pense souvent aux tueurs en série, mais les comportements psychopathes sont bien plus larges que ça. Certains chercheurs pensent même que la psychopathie pourrait être impliquée dans 50% de tous les crimes et délits commis aux États-Unis3535. Hare, Robert D.. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. (1999). Autrement dit, c’est possible qu’un très faible pourcentage de la population, à tendance psychopathe, commette un très grand pourcentage de délits.

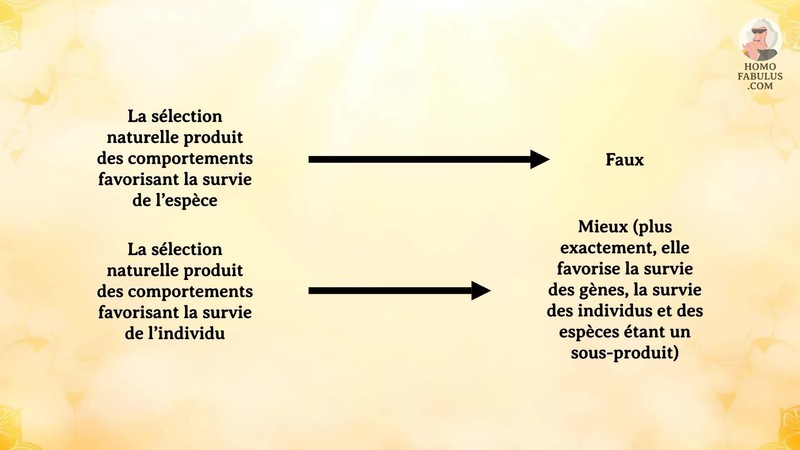

Et même si ces actes sont néfastes pour la société, ça n’empêche pas que la psychopathie pourrait être quand même un produit de la sélection naturelle. Ça n’est pas paradoxal. Si vous trouvez ça paradoxal, c’est probablement que vous adhérez encore à cette vision répandue mais néanmoins fausse que la sélection naturelle vise à la survie de l’espèce. La théorie de l’évolution ne dit pas que les comportements qui se répandent sont ceux qui maximisent la survie de l’espèce. Elle dit que les comportements qui se répandent sont ceux qui maximisent la survie de l’individu, et même en réalité plus que ça, la survie des gènes qui codent pour ces comportements3636. Dawkins, Richard. The Selfish Gene. (1976).

Et c’est pour ça que la sélection naturelle a pu sélectionner des comportements psychopathes, parce que même s’ils sont coûteux pour la société, ils sont souvent bénéfiques pour l’individu. Les vols, les viols et les meurtres sont évidemment souvent des sources de bénéfices, c’est bien pour ça qu’ils sont commis, mais même sans parler de comportement pénalement répréhensibles, les traits associés à la psychopathie, comme la manipulation ou l’impulsivité, sont des traits qui servent les intérêts personnels. Vous avez peut-être déjà croisé, au boulot par exemple, des personnes ultra manipulatrices et compétitives, qui sont des horreurs comme collègues, et qui seraient peut-être diagnostiquées psychopathes si elles allaient consulter. Bien que ces personnes ne feront probablement jamais de séjour en prison, tous leurs comportements auront quand même été des comportements servant leurs intérêts personnels, comme vous pouvez en témoigner.

Dans ce contexte, la psychopathie est vue par certains biologistes comme une stratégie visant à prospérer dans un environnement coopératif en abusant de la confiance des autres, en les manipulant et en les trompant3737. Mealey, Linda. The Sociobiology of Sociopathy: An Integrated Evolutionary Model. Behavioral and Brain Sciences (1995). Pour ceux qui ont fait un peu d’écologie, on peut reformuler ça en disant que dans un monde où la coopération est omniprésente, comme nos sociétés humaines, il existe une niche écologique à occuper, qui consiste à prendre les bénéfices de la coopération sans en payer les coûts, en manipulant les autres. Comme d’habitude, je ne suis pas en train de dire que les psychopathes font ça consciemment, qu’ils se lèvent le matin en se disant « tiens, comment je vais pouvoir entuber la société aujourd’hui », je dis simplement que la sélection naturelle, par son exploration aveugle et aléatoire de l’espace des comportements possibles depuis des centaines de milliers d’années, a pu conduire à l’évolution de comportements de tricheurs, de manipulateurs, d’exploiteurs. Comportements que les médecins d’aujourd’hui appellent des comportements de psychopathes. Si vous savez coder, vous pouvez coder une petite simulation de l’évolution, créer un environnement de coopération et vous verrez que dans cet environnement des stratégies d’exploitation peuvent prospérer.

Avec une petite subtilité tout de même, c’est que la psychopathie ne serait bénéfique que tant que les psychopathes restent minoritaires dans la population. Parce que si tout le monde était psychopathe, il n’y aurait plus aucune coopération, et donc plus de bénéfices de coopération à exploiter. Et donc, tout à l’heure je vous disais que le taux de psychopathie est à peu près stable à 3-4%, et bien peut-être que c’est la sélection naturelle elle-même qui stabilise ce taux à 3-4%, en contre-sélectionnant les psychopathes dès qu’ils deviennent trop nombreux.

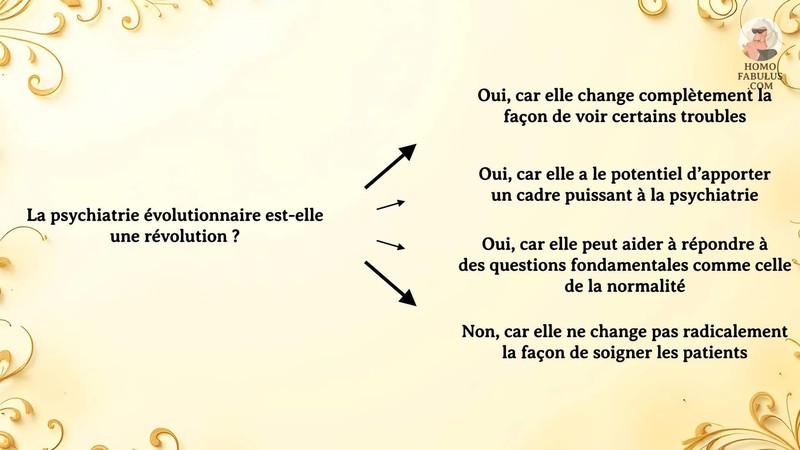

En parlant de psychopathes, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement… car cela prouve que vous n’en êtes pas ! ha ha vous avez eu peur. Je vous ai tous réunis là, sur cet écran, j’espère n’avoir oublié personne, et je vous dis à tous et toutes un gros merci. Mon nouveau slogan à l’avenir sera « pour prouver que vous n’êtes pas psychopathes, faites un don à Homo Fabulus », voyons voir combien de personnes vont tomber dans le panneau. rdv sur homofabulus.com/soutien pour tomber dans le panneau.