Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, conférence grand public de présentation de mon livre donnée à Cahors en février 2025.

À regarder sur YouTube :

ou lire tranquillement la version texte (simple transcription de la vidéo) :

Sommaire

- 1. La morale, ce truc bizarre (et fascinant !)

- 2. Hypothèses sur l’origine de la morale

- 3. Des régularités interculturelles ?

- 4. À quel âge apparaissent les jugements moraux ?

- 5. Et les animaux alors ?

- 6. Quand est apparu le sens moral ?

- 7. Conclusion

- Mes soutiens

- Références

Merci beaucoup.

Je suis d’autant plus content d’être ici que j’ai grandi pas loin d’ici. Vous le savez probablement pas, mais j’ai grandi à Saint-Céré. Un petit bled encore plus paumé que Cahors. C’est le Lot, c’est comme ça.

1. La morale, ce truc bizarre (et fascinant !)

Alors, on va attaquer le cœur du sujet. La première chose que je voudrais essayer de faire, c’est de vous convaincre que la morale, c’est un truc bizarre. Et parce que c’est bizarre, c’est fascinant. On va démarrer d’une situation que je pense que vous avez tous déjà connue.

Imaginez, vous êtes dans le train, et la personne qui se trouve à côté de vous se lève et vous dit « S’il vous plaît, monsieur, madame, est-ce que ça vous dérange de garder mon sac pendant que je vais aux toilettes ? ». Là, normalement, ce que la plupart des humains répondent, c’est « Oui, oui, bien sûr, aucun problème. ».

Et pour moi, c’est là que les choses bizarres commencent. Déjà, pourquoi cette dame, ou ce monsieur qui ne vous connaissait pas, a choisi de vous faire confiance ? Pourquoi elle a choisi de vous confier un des objets qui est le plus précieux pour elle ou pour lui, un sac dans lequel potentiellement se trouve de l’argent, un portefeuille, un téléphone, etc. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, pourquoi vous, vous avez accepté ? Pourquoi vous avez dit oui ? Pourquoi vous n’avez pas dit « Non, débrouille-toi, j’en ai rien à faire de ton sac, ce n’est pas mes oignons. » Troisième chose bizarre, pourquoi quand cette personne est partie aux toilettes, vous n’êtes pas partie en courant avec son sac ? Vous auriez pu, et très probablement qu’il y avait plein d’objets de valeur dans ce sac, vous auriez pu facilement arrondir vos fins de mois avec. Et un dernier truc qui peut être bizarre, c’est qu’imaginez que pendant que la personne est aux toilettes, quelqu’un vient fouiller dans ce sac ou vient essayer de partir avec. J’imagine que ce que vous feriez à ce moment-là, c’est essayer de l’empêcher. Essayer de défendre le sac, et peut-être même en arriver à le défendre physiquement, utiliser la violence pour le défendre.

Et alors pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça, tout simplement, parce que dans la tête, on a une chose qui nous dit que c’est la chose morale à faire. C’est la chose morale à faire que d’accepter de garder ce sac, que de ne pas partir avec en courant, et que d’essayer de le défendre si jamais des gens qui viennent le voler. Et alors, ce qu’il faut se rendre compte, c’est que cette chose qu’on a dans la tête, la morale, c’est ce que les biologistes appellent un comportement coûteux. Pourquoi c’est un comportement coûteux ? Parce que c’est un comportement qui va à l’encontre de votre intérêt. C’est-à-dire que quand vous décidez de garder le sac, vous acceptez en quelque sorte de donner de votre temps au profit d’une autre personne. Alors bien sûr, ce n’est pas grand-chose, mais quand même, ça compte. Quand vous êtes prêts à vous battre physiquement pour défendre ce sac, vous êtes prêts à prendre des risques au profit d’une autre personne que vous ne connaissez pas. Une nouvelle fois, c’est un coût.

C’est encore plus visible dans d’autres situations de la vie courante. Une que j’aime bien, c’est le commerce équitable. Il y en a peut-être certains d’entre vous qui achètent du café ou du chocolat commerce équitable. Donc évidemment, ce sont des produits qui coûtent un peu plus cher. Et quand on y réfléchit, c’est quoi le commerce équitable ? C’est accepter de payer plus cher pour un produit pour qu’une personne qui se trouve à l’autre bout du monde, qu’on n’a jamais vue et qu’on ne verra jamais, obtienne un peu plus de bénéfices. Donc le commerce équitable, c’est ça. C’est accepter volontairement de diminuer ses propres revenus pour qu’une autre personne en ait plus.

C’est la même chose pour quasiment tous les comportements moraux auxquels vous pourrez penser. Par exemple, si vous trouvez un portefeuille dans la rue et que vous le ramenez à son propriétaire, vous êtes en train de donner de votre temps pour cette personne que vous n’avez jamais vue. Quand vous vous jetez à l’eau pour essayer de sauver un enfant en train de se noyer, vous êtes une nouvelle fois en train de prendre des risques pour une personne que vous n’avez jamais vue. Et puis tout simplement, quand vous donnez une pièce à un SDF dans la rue, vous êtes en train de volontairement diminuer vos ressources pour une personne que généralement, vous ne connaissez pas.

Et alors tout ça, tous ces comportements coûteux, ils sont extrêmement bizarres déjà en soi, mais ils sont encore plus bizarres pour un biologiste et un biologiste de l’évolution. Pourquoi ? Parce qu’en biologie de l’évolution, on a toujours cette fameuse théorie, la théorie de l’évolution, qui nous dit que normalement, les seuls comportements qui sont censés évoluer, ce sont les comportements qui apportent des bénéfices. Parce que ces comportements, ils vont augmenter les chances de survie et de reproduction au final. Et là, on est face à des comportements qui font exactement l’inverse. Les comportements moraux, ce sont des comportements qui nous coûtent et qui donc diminuent en moyenne les chances de survie.

C’est quelque chose, par exemple, qui avait été déjà remarqué par M. Charles Darwin lui-même, puisqu’il écrit en 1871- il discutait des hommes qui se sacrifient sur le champ de bataille :

Les hommes les plus braves, les plus ardents à s’exposer aux premiers rangs de la mêlée, et qui risquent volontiers leur vie pour leurs semblables, doivent même, en moyenne, succomber en plus grande quantité que les autres11. Darwin, Charles. The Descent of Man. Darwin (1871).

Donc autrement dit, c’est génial si vous prenez des risques sur le champ de bataille, si vous êtes brave, si vous êtes moral, etc., prêt à vous sacrifier. Mais si ça conduit à ce que vous mourriez avec une plus grande probabilité que les autres, vous allez avoir du mal à laisser des descendants. Et du coup, ces comportements moraux, ces comportements de bravoure ne devraient plus se retrouver.

Je vais vous montrer pendant toute la conférence que ce sont des questions qui ont été étudiées depuis longtemps par les philosophes et qui aujourd’hui sont réétudiées par différents scientifiques et également les philosophes contemporains. Par exemple, je vous ai trouvé cette citation d’Emmanuel Kant qui lui écrit

Deux choses remplissent l’âme d’une admiration et d’un respect toujours renaissants […] : le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale au-dedans22. Kant, Emmanuel. Critique de La Raison Pratique. Folio essais (1788).

Et donc j’imagine ce qu’il veut dire par là, c’est que vous avez déjà tous dû ressentir ce sentiment d’émerveillement qu’on a quand on s’allonge dans l’herbe par un beau soir d’été et qu’on regarde les étoiles. On se sent vraiment tout petit face à l’immensité de l’univers. Et bien ce que nous dit Kant, c’est que normalement vous êtes censé ressentir le même sentiment d’émerveillement non pas en regardant au-dessus de vous mais en regardant à l’intérieur de vous, en regardant vers cette loi morale qui vous fait adopter des comportements qui sont bénéfiques aux autres. Et donc la grande question c’est d’où vient cette morale ? C’est la question qu’on va étudier aujourd’hui.

2. Hypothèses sur l’origine de la morale

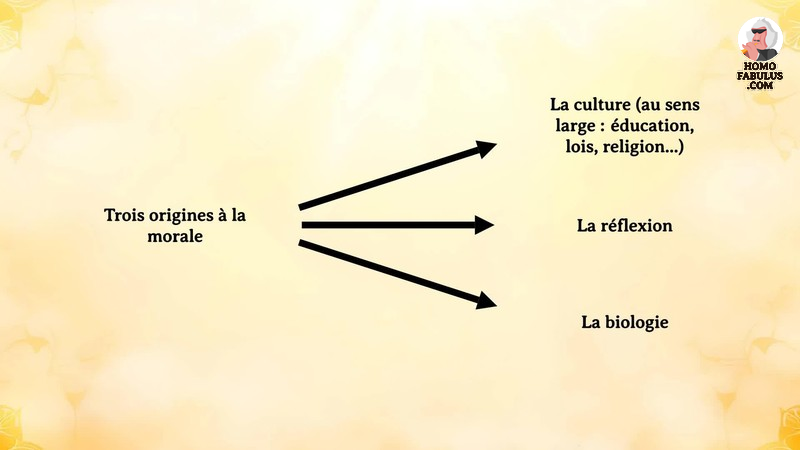

Alors généralement quand on regarde un peu la littérature scientifique et philosophique, on détecte trois grands types d’explications. Tout d’abord il y a les théories qu’on appelle culturalistes. Il y en a sûrement un grand nombre d’entre vous qui se sont dit quand j’ai dit que la biologie de l’évolution avait du mal à expliquer la morale, vous vous êtes peut-être dit « bah oui bien sûr c’est normal, t’es pas très malin, c’est parce que la morale c’est pas du tout une affaire de biologie, c’est quelque chose qui vient de la culture ». La culture au sens large, que ce soit l’éducation que nous ont donnée nos parents, l’éducation qu’on a reçue à l’école, les lois, la religion, tout ça, ça fait partie de la culture. Premier grand type d’explication.

Deuxième type d’explication, certains chercheurs pensent que la morale nous vient de la réflexion et en particulier d’une réflexion sur les torts qu’on cause à autrui. Donc par exemple si je vous demande est-ce que c’est bien de taper quelqu’un, pour répondre à cette question, ce que vous allez faire c’est que vous allez vous mettre à la place de cette autre personne et vous allez comprendre que quand vous vous faites taper vous éprouvez de la douleur et comme la douleur c’est pas bien, vous allez en conclure que c’est mal de taper quelqu’un.

Donc ça, ce sont les théories qu’on appelle plutôt rationalistes. Et puis on a un troisième grand type de théorie qu’on appelle les théories naturalistes. Les théories naturalistes elles font reposer la morale sur la biologie.

Et là je fais un peu comme si c’était trois explications alternatives mais bien sûr il n’en est rien. C’est très possible que l’explication de la morale soit un mélange de biologie, un mélange de réflexion et un mélange de culture. Ce ne sont pas des hypothèses mutuellement exclusives. Mais moi comme je pense qu’on parle assez peu de ces hypothèses biologiques je vais uniquement insister dessus aujourd’hui. Et on pourra revenir après dans les questions. Je suis sûr que vous vous aurez plein d’anecdotes à raconter sur comment votre morale a varié en fonction des époques, des cultures, etc.

C’est important je pense de démarrer un peu avec de la modestie et de reconnaître que la morale c’est un sujet qui est très compliqué. Moi aujourd’hui je fais le choix de vous parler juste d’une toute petite partie de l’explication mais il existe tout un édifice par-dessus.

Avant de continuer je vais préciser un peu mon hypothèse biologique. L’hypothèse que je vais défendre aujourd’hui c’est qu’on aurait tous dans la tête un sens moral qui aurait évolué par sélection naturelle. C’est ça l’hypothèse que je vais défendre aujourd’hui. Et je n’emploie pas le terme « sens moral » à la légère, je fais vraiment l’analogie avec d’autres sens qu’on peut avoir dans la tête et notamment les sens perceptifs comme le goût, l’odorat, l’audition, etc.

Et comment on fait pour reconnaître la présence de tel sens ? Il y a quelques critères, notamment les critères de rapidité, d’automaticité, d’inconscience et d’universalité. Alors on va prendre un petit exemple tout de suite pour comprendre ça. C’est très facile. On va prendre l’exemple du sens de la vue. Le sens de la vue c’est quelque chose de très rapide. Quand vous ouvrez les yeux le matin, paf immédiatement vous voyez. Vous n’avez pas besoin d’attendre pendant des heures pour avoir une image qui arrive dans votre cerveau. Le sens de la vue c’est également quelque chose d’automatique. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir. Vous ne pouvez pas décider de ne pas voir. C’est quelque chose que notre cerveau fait automatiquement. Le sens de la vue est également inconscient. C’est-à-dire que vous n’avez pas accès aux calculs que fait votre cerveau pour transformer des ondes électromagnétiques qui viennent frapper votre rétine en images. Parce que les images à la base c’est ça. Le phénomène c’est de la lumière qui vient frapper votre œil, votre rétine, et par conséquent des ondes électromagnétiques. Ce qui au passage est un petit miracle qu’on ne sait pas bien expliquer, comment de simples ondes électromagnétiques se transforment en images, en tout ce qu’on peut apercevoir quand on ouvre les yeux, c’est assez miraculeux.

Et dernièrement le sens de la vue est universel c’est-à-dire qu’à moins de problèmes de développement importants ou de pathologies tous les humains vont développer un sens de la vue.

Ce qu’ont remarqué les psychologues c’est que les jugements moraux, on a l’impression qu’ils possèdent exactement les mêmes caractéristiques. Les jugements moraux sont très souvent rapides. Par exemple si je vous demande si c’est bien de laisser un enfant se noyer, normalement vous n’avez pas besoin de réfléchir pendant des heures pour donner votre réponse. Les jugements moraux sont aussi souvent automatiques dans le sens où vous ne pouvez pas vous empêcher de considérer la situation où un enfant se noie comme une situation morale, une situation dans laquelle un problème moral se pose. Vous ne pouvez pas passer en marchant à côté d’un enfant qui se noie comme si de rien n’était. C’est une situation que nous humains on interprète automatiquement comme une situation morale.

Les jugements moraux sont aussi en grande partie inconscients et ça il y a une expérience rigolote qui a été faite pour montrer ça33. Haidt, Jonathan et al. Moral Dumbfounding: When Intuition Finds No Reason. Unpublished (2000). Je vais vous raconter une petite histoire, l’histoire de Jennifer qui est ici, qui travaille à la fac de médecine. La question que je vais vous poser à la fin de l’histoire c’est : « Jennifer a-t-elle agi de façon morale ou immorale ? » Écoutez bien.

Jennifer travaille à la fac de médecine comme assistante de recherche. Le laboratoire prépare des cadavres humains qui sont utilisés pour apprendre l’anatomie aux étudiants. Les cadavres viennent de personnes qui ont décidé de donner leur corps à la science à des fins de recherche. Un soir, Jennifer s’apprête à quitter le labo quand elle aperçoit un corps qui sera détruit le lendemain. Jennifer est végétarienne pour des raisons morales. Elle pense que c’est pas bien de tuer des animaux pour se nourrir. Mais là quand elle a vu un corps déjà mort sur le point d’être incinérée elle s’est dit qu’il était irrationnel de gâcher de la viande parfaitement mangeable. Elle décide donc de couper un morceau de chair, le ramène à la maison et le cuit. La personne venait de mourir d’une crise cardiaque et elle s’est assurée de bien faire cuire la viande, il n’y avait donc aucun risque de maladie.

Donc voilà une petite expérience réelle qui a été faite sur plein de sujets. Peut-être qu’on peut faire ici un petit vote à main levée : parmi vous qui pense que Jennifer a agi de façon immorale ? Ok à peu près je dirais 70%. Qui pense qu’elle a agi de façon morale ? J’ai oublié de dire qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, enfin en tout cas on pourra le discuter après. Ok donc quelques doigts quand même, et qui pense qu’elle a agi de façon ni morale ni immorale ? Héé pas mal quand même, je dirais bien 15%.

Je vous le disais, moi ce qui m’intéresse c’est pas trop la réponse que vous venez de donner, ce qui m’intéresse c’est la justification que vous avez de votre jugement. En particulier tous ceux qui ont répondu que c’était immoral, comment vous justifiez ça ? Pourquoi c’est immoral ?

On pourra en rediscuter à la fin, on va pas faire le tour de vos avis je peux vous laisser quelques secondes pour réfléchir mais en tout cas ce que les chercheurs ont vu, ce que les psychologues ont vu quand ils ont fait cette expérience c’est qu’il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui avaient du mal à justifier ce jugement. Beaucoup de personnes pensent que c’est immoral mais elles ont du mal à justifier pourquoi. Par exemple il y en a qui disaient « c’est du cannibalisme ». Alors ok ça ressemble à une explication mais en fait c’est pas une vraie explication, c’est juste une re-description de la situation. Ce qu’on voudrait vraiment savoir c’est pourquoi le cannibalisme c’est mal, pourquoi manger d’autres humains on trouve ça mal – en général en tout cas. Et donc là les gens disaient « oui c’est vrai mais attendez c’est parce que en fait ça peut apporter des maladies ». Mais là les chercheurs disaient « oui mais dans mon histoire déjà c’est une personne morte d’une crise cardiaque donc ça réduit le risque de maladie, et puis en plus Jennifer regardez, elle a été prévoyante et s’est assurée de bien faire cuire la viande, donc il n’y avait absolument aucun risque ». Et en poussant les gens comme ça dans leurs retranchements les chercheurs se sont rendus compte qu’au bout d’un moment, les personnes interrogées disaient : « hé bien en fait je sais pas. Je sais que c’est immoral, je sais que ça ne se fait pas mais j’arrive pas à expliquer pourquoi ».

Et donc c’est ce genre de résultat qui ont fait penser les psychologues que les jugements moraux sont en fait surtout – ou souvent – le résultat d’intuitions – c’est le mot qu’ils utilisent – d’intuitions inconscientes et non pas le résultat de réflexion consciente. Une nouvelle fois, c’est une caractéristique qui fait que les jugements moraux ressemblent aux autres sens perceptifs.

3. Des régularités interculturelles ?

Je vous ai dit aussi qu’une autre caractéristique des sens c’était leur universalité. Là sûrement que la plupart d’entre vous se disent « c’est là que ta théorie se casse la gueule mon coco parce que quand on observe la morale des gens tout autour du monde on se rend bien compte qu’il existe une variabilité énorme. ». Et en fait il n’y a même pas besoin de regarder tout autour du monde, il suffit d’allumer la télé et on va trouver plein de personnes avec qui on n’est pas d’accord, des personnes qui nous révoltent, des personnes qui ont des jugements moraux qu’on désapprouve.

Si vous pensez ça – alors déjà vous avez tout à fait raison de penser ça – vous êtes très proche de l’avis de grands philosophes français notamment Montaigne, qui écrit :

Ici on vit de chair humaine ; là c’est office de piété de tuer son père en certain âge ; ailleurs les pères ordonnent des enfants encore au ventre des mères, ceux qu’ils veulent être nourris et conservés, et ceux qu’ils veulent être abandonnés et tués44. Montaigne, Michel. Les Essais. (1580).

Ca c’était en 1580, dans un ouvrage que vous avez peut-être lu (Les Essais). Et donc ici en gros Montaigne insiste sur la variabilité, il nous dit que quand on regarde les comportements moraux des gens, on observe énormément de variabilité.

Mais regardez un peu ce que lui a répondu un autre philosophe deux siècles plus tard, monsieur Rousseau qui nous dit :

Ô Montaigne ! toi qui te piques de franchise et de vérité, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l’être, et dis-moi s’il est quelque pays sur la Terre où ce soit un crime de garder sa foi, d’être clément, bienfaisant, généreux ; où l’Homme de bien soit méprisable, et le perfide honoré55. Rousseau, Jean-Jacques. Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique. (1762).

1762, c’est dans Le contrat social.

Donc je vous disais que ce sont des vieux débats philosophiques qui sont aujourd’hui réactualisés par les nouvelles recherches en sciences et ça ça le montre bien. Moi ce qui m’intéresse c’est de comprendre le raisonnement de Rousseau. En fait Rousseau ce qu’il dit à Montaigne en quelque sorte c’est, ok peut-être qu’on observe beaucoup de variabilité morale mais peut-être qu’en creusant un peu derrière cette variabilité on peut observer des régularités, par exemple le fait que ce soit bien vu partout autour du monde d’être gentil, de partager, d’être bienfaisant etc.

Et alors aujourd’hui les anthropologues essaient toujours de trancher cette même question mais tout simplement en étudiant plus de sociétés que celles auxquelles avaient accès Montaigne et Rousseau à leur époque. Et notamment on essaie d’étudier des sociétés de chasseurs-cueilleurs, on essaie de ne pas se limiter à nos sociétés occidentales qui sont assez bizarres d’un point de vue anthropologique.

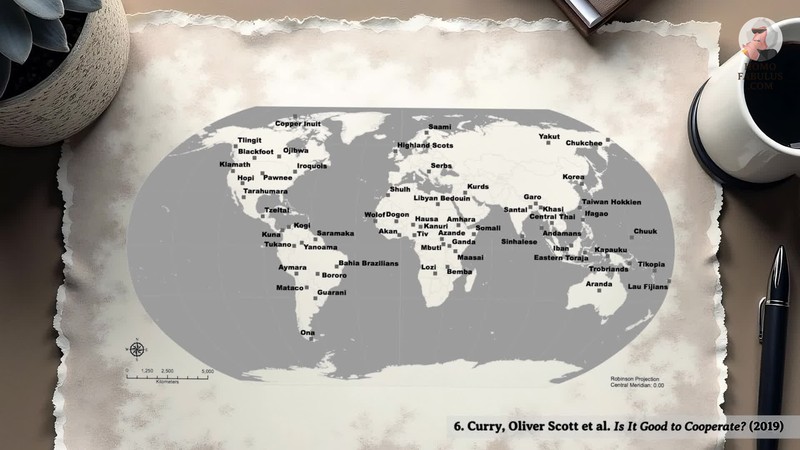

Il y a notamment un anthropologue qui est allé étudier toutes ces sociétés – enfin plus exactement il n’est pas allé étudier lui-même toutes ces sociétés mais il a lu ce qu’on appelle des ethnographies, donc des gros bouquins que les anthropologues ont écrits pour décrire toutes ces sociétés depuis le 19e siècle66. Curry, Oliver Scott et al. Is It Good to Cooperate?: Testing the Theory of Morality-as-Cooperation in 60 Societies. Current Anthropology (2019). Et il s’est rendu compte que dans toutes ces sociétés [à l’écran] autour du monde, très variées, des comportements comme par exemple aider sa famille, aider ses amis, retourner un service qu’on nous a rendu, respecter la propriété, ce sont des comportements qui sont jugés comme moraux. Donc effectivement il semblerait qu’on puisse observer des régularités derrière la variabilité.

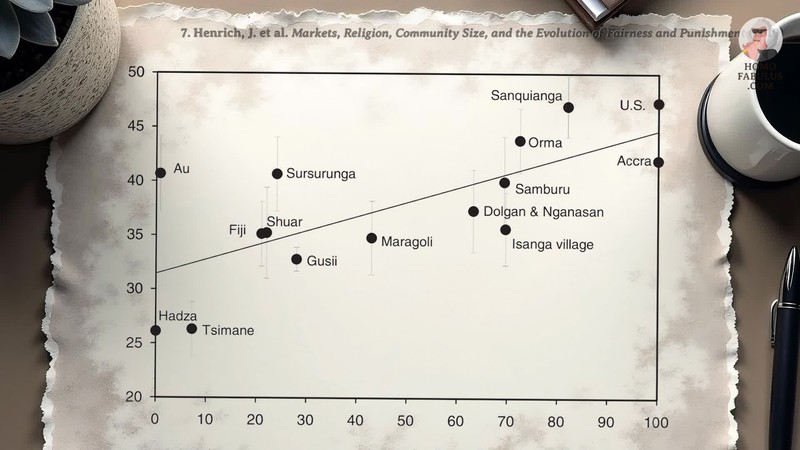

D’autres anthropologues ont adopté une approche un peu différente. Plutôt que de simplement observer les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils sont allés faire des expériences pour tester les intuitions morales dans toutes ces sociétés77. Henrich, J. et al. Markets, Religion, Community Size, and the Evolution of Fairness and Punishment. Science (2010). L’expérience la plus simple qu’on puisse faire c’est une expérience de partage d’argent. Imaginez que je vous donne 10 euros et je vous dis : « ces 10 euros vous pouvez tout garder pour vous, c’est cadeau, mais vous pouvez aussi si vous le voulez en donner une partie à une personne qui se trouve là derrière le rideau. Cette personne vous ne l’avez jamais vue, elle ne vous a jamais vue et si jamais vous décidez de tout garder pour vous hé bien elle n’en saura rien. ».

Donc c’est une expérience qui est complètement anonyme et dans cette situation d’anonymat, je regarde combien vous décidez de donner. Ce qu’ont fait les anthropologues, c’est qu’ils ont reproduit cette expérience de nombreuses fois dans des sociétés très différentes.

[Graphe] Alors l’axe horizontal, l’axe des abscisses, on va l’oublier, il nous sert à rien. Ce qui m’intéresse c’est l’axe vertical sur lequel vous avez représenté le don moyen fait dans une société, entre 20 et 50. Ce qu’on observe, déjà ce qui saute aux yeux c’est une certaine variabilité, c’est à dire qu’on n’a pas toutes les sociétés qui sont sur une même ligne, elles sont réparties entre 25% et 50%. Mais ce qu’on observe aussi tout de suite c’est que justement il n’y a aucunes sociétés dans lesquelles on a donné moins de 25% dans cette petite expérience de partage que je vous ai racontée, il n’y a aucunes sociétés dans lesquelles on a donné plus de 50%.

Donc en fait une fois de plus on observe de la variabilité, oui, mais on observe aussi des régularités. Et un autre truc que je trouve intéressant à analyser avec ce graphe c’est qu’on retrouve des sociétés très différentes qui font des dons très similaires. Par exemple ici tout en haut à droite vous avez les USA, des habitants de Los Angeles si je me rappelle bien, qui ont été testés. Et ici juste à côté, qui font le même don, près de 50%, vous avez les Sankyangas, qui sont une tribu de Colombie qui vit principalement de chasse et d’horticulture. Là vous avez les Ormas qui sont une tribu du Kenya qui eux sont surtout des pasteurs, qui vivent de pastoralisme. Et donc on a vraiment des sociétés qui ont des conditions de vie très différentes mais qui vont quand même faire des dons similaires.

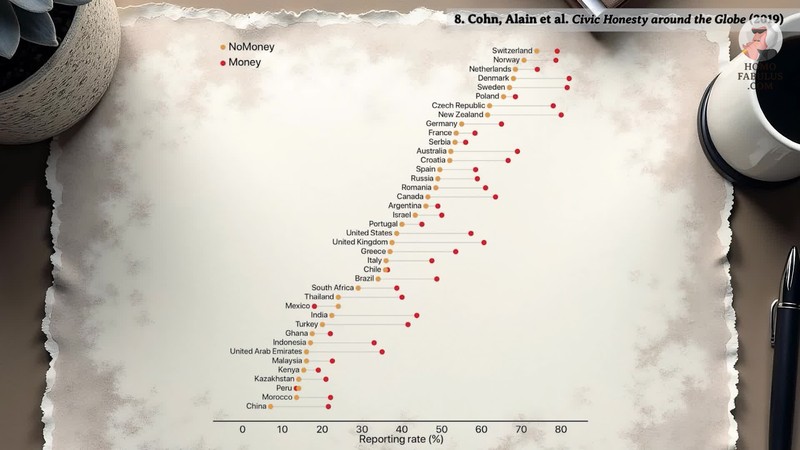

Et je vous présente une troisième expérience interculturelle que j’aime bien88. Cohn, Alain et al. Civic Honesty around the Globe. Science (2019) – enfin que je trouve rigolote – l’expérience que je vous ai montrée avant vous pourriez penser qu’elle n’est pas très naturelle, parce qu’on donne de l’argent aux gens : c’est de l’argent qui tombe du ciel, ils doivent le partager avec un inconnu, c’est quelque chose qui n’arrive quasiment jamais dans la vie de tous les jours. Une expérience un peu plus naturelle c’est de trouver un portefeuille dans la rue. Et là les chercheurs ont fait preuve d’imagination. Ce qu’ils ont fait c’est qu’ils sont allés dans des bureaux de poste, comme vous vous pouvez aller tous les jours au bureau de la poste et vous dites au guichetier : « monsieur, madame je viens de trouver un portefeuille devant votre établissement, est-ce que vous pouvez vous en occuper ? ».

Et les chercheurs ont fait exactement ça, et pour faire plus crédible, dans le portefeuille ils ont mis une liste de courses, quelques clés et surtout des cartes de visite sur lesquelles se trouvait une adresse e-mail. Et donc leur espoir, c’était que les personnes qui travaillent à la Poste allaient écrire un message à l’adresse e-mail pour essayer de retrouver le propriétaire du portefeuille. Ils ont fait ça dans deux conditions pour pimenter le tout : une condition dans laquelle il n’y avait pas d’argent dans le portefeuille et une condition dans laquelle ils ont mis un peu d’argent pour essayer de voir si la présence d’argent allait changer le comportement des guichetiers.

Ça c’est les résultats. Sur l’axe horizontal ici, l’axe des abscisses, vous avez le pourcentage de guichetiers qui ont pris le temps d’écrire un e-mail pour essayer de retrouver le propriétaire du portefeuille et à la verticale vous avez tous les pays du monde qui ont été testés. alors c’est peut-être un peu petit, vous ne voyez pas très bien mais en gros là on a la France – donc à peu près à 50-60% des guichetiers qui ont écrit un e-mail. Et ce qui saute aux yeux une nouvelle fois, c’est qu’on a une grosse variabilité entre des pays dans lesquels les guichetiers de la poste ne vont chercher à retrouver le propriétaire que dans 10 à 20% des cas et d’autres pays notamment les Suisses et puis les pays scandinaves comme d’habitude, qui sont au sommet de pas mal de classements, qui vont chercher à retrouver le propriétaire du portefeuille dans 70 à 80% des cas.

Alors ça fait une grosse variabilité vous allez me dire, oui c’est vrai, c’est une grosse variabilité mais il y a quand même une régularité intéressante qu’on peut observer sur ce graphe je ne sais pas si vous l’avez remarquée. En jaune vous avez les points qui correspondent à l’expérience quand il n’y avait pas d’argent dans le portefeuille et en rouge vous avez les points qui correspondent à l’expérience quand il y avait de l’argent dans le portefeuille. Et donc ce qu’on observe dans quasiment tous les pays du monde c’est que quand de l’argent est présent dans le portefeuille ça pousse les guichetiers non pas à se le mettre dans la poche mais à essayer de contacter encore plus la personne qui a perdu le portefeuille. Donc probablement que les guichetiers se disent que c’est beaucoup plus grave de perdre un portefeuille quand il y a de l’argent dedans que quand il n’y a pas d’argent.

Donc voilà tout ça pour vous montrer que, j’imagine que dans vos questions il y aura pas mal de questions sur la façon dont la morale varie, et c’est vrai qu’il y a différentes conditions culturelles économiques etc qui peuvent faire varier la morale mais on arrive en général toujours quand même à trouver certaines régularités.

4. À quel âge apparaissent les jugements moraux ?

Alors changement complètement de décor, on va passer cette fois-ci à une discipline qu’on appelle la psychologie développementale, qui étudie le développement de notre psychologie. L’idée c’est d’essayer de chercher à partir de quel âge les jugements moraux se développent. Pourquoi les psychologues aiment bien faire ça, parce que si jamais on se rend compte que les jugements moraux commencent à se développer très tôt, avant même que les enfants ou les bébés aient pu être socialisés, alors ça pourra être un argument en faveur du fait qu’effectivement il existe des bases biologiques à la morale.

Ca se présente comme ça : cette petite fille, je sais pas je suis pas très bon pour deviner les âges sur les bébés vous êtes sûrement meilleurs que moi, en tout cas je sais que c’est une expérience qui a été faite dès l’âge de 6 à 7 mois. On a commencé à chercher des jugements moraux dès l’âge de 6 à 7 mois, ce qui est vraiment très tôt. Et ça se passe comme ça : on a là le papa qui est avec son bébé dans un laboratoire de psychologie et ce qu’on fait c’est qu’on va présenter à l’enfant un petit spectacle de marionnettes99. Hamlin, J. Kiley et al. Social Evaluation by Preverbal Infants. Nature (2007). Dans ce spectacle on a un personnage qui essaie de gravir une pente, qui a du mal à y arriver, et un deuxième personnage va arriver – un triangle jaune – pour l’aider à gravir la pente. Première histoire donc, on a un gentil triangle jaune qui aide un rond rouge à gravir la pente. On baisse le rideau et on présente tout de suite une deuxième histoire. Dans cette deuxième histoire cette fois-ci on a un méchant carré bleu qui empêche le premier personnage de gravir la pente. Donc deux histoires très simples bien sûr, il faut qu’elles soient compréhensibles par des enfants de cet âge. Et ce qu’on fait à la fin évidemment c’est qu’on va demander à l’enfant : « avec lequel de ces personnages le gentil triangle jaune ou le méchant carré bleu tu préfères jouer ». Et voilà sa réaction. il y a un peu d’hésitation mais quand même ça se dirige vers le jaune.

Alors vous pourriez dire que le petit bébé il a l’air un peu perdu, il a choisi au hasard etc. Peut-être, peut-être mais si c’était le cas quand on répète l’expérience des dizaines de fois alors on s’attendrait à ce que dans 50% des cas les enfants choisissent le méchant personnage et dans 50% des cas ils choisissent le gentil. C’est pas ce qu’on observe, on observe que très souvent les enfants préfèrent choisir le gentil personnage. Et donc ce que les chercheurs de cette expérience concluent, je ne l’ai pas intégré à la présentation mais ils disent que c’est vrai que en tant que parents on a l’impression qu’on a besoin d’enseigner la morale à nos enfants – ce qui est vrai dans une certaine mesure – mais c’est pas pour autant que les enfants n’ont pas quand même déjà des préconceptions sur ce qu’il est bien ou mal de faire. C’est possible que les enfants arrivent déjà pré-câblés d’une certaine façon pour comprendre ce qui est le bien et ce qui est le mal.

Je vous montre une autre expérience – ces expériences chez les enfants il y en a des dizaines et des dizaines, on les a testés dans toutes les situations avec tout type d’expérience – là vous avez une expérience de partage1010. Hamann, Katharina et al. Collaboration Encourages Equal Sharing in Children but Not in Chimpanzees.. Nature (2011). Les enfants sont un peu plus âgés et ce qu’ont fait les chercheurs c’est qu’ils ont construit un appareil qui est une sorte de gros plateau, et dans ce gros plateau vous avez un plus petit plateau qui contient des billes, et les enfants devant eux ont des cordes et en gros s’ils arrivent à tirer sur la corde ensemble et bien le plateau ici coulisse, glisse, et ils ont accès aux billes. C’est très facile, c’est juste une petite expérience où les enfants doivent collaborer pour obtenir des billes, sauf… que les chercheurs maléfiques sont passés par là et ce qu’ils ont fait c’est que bien sûr ils ont truqué l’appareil. Ils ont truqué l’appareil pour qu’il y ait trois billes qui glissent vers cet enfant et une seule qui glisse vers celui-là. Et donc ensuite bien sûr on observe la réaction des enfants… [expérience]

Ils sont mignons hein ? Je ne sais pas si vous allez ressortir de cette conférence avec une vision améliorée de la nature humaine mais il y a quand même quelques données qui donnent espoir. Alors bien sûr vous imaginez que ce sont des expériences très discutées parce que à cet âge-là, leurs parents leur ont déjà répété des dizaines de fois que c’était important de partager. C’est pas une expérience qui permet de trancher mais tout de même, une fois de plus on pourrait très bien se dire que même si nos parents nous ont répété ça des centaines de fois, c’est pas pour ça que les enfants n’ont pas déjà des préconceptions, des idées de ce qui est bien ou mal de faire, ou en l’occurrence ici du partage qui est équitable.

Une autre donnée que je trouve rigolote, je vous la donne vous en ferez ce que vous voulez, c’est que les psychologues se sont rendus compte que les enfants savaient faire la différence entre des normes qu’on pourrait appeler des normes morales et d’autres normes qu’on pourrait appeler des normes plus conventionnelles1111. Turiel, Elliot. The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict. Vasa (2002). Alors qu’est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que si vous dites à un enfant est-ce que c’est ok d’aller à l’école en pyjama si jamais la maîtresse a dit que c’était ok d’aller à l’école en pyjama, en général il va dire oui. Il va dire, si la maîtresse l’a dit alors c’est bon. Par contre si vous demandez à un enfant si c’est ok de frapper un camarade de classe si jamais la maîtresse a dit que c’était ok de frapper un camarade de classe, très souvent il va dire non, même si la maîtresse l’a dit. Et en fait on a même fait l’expérience avec Dieu, on a demandé à des enfants religieux si c’était ok de frapper si Dieu a dit que c’était ok de frapper, et dans cette situation là beaucoup vont s’y opposer. Donc c’est rigolo parce que on a l’impression qu’ils font la distinction entre deux types de normes : des normes qu’on pourrait appeler des normes conventionnelles, qui sont un peu arbitraires, qui pourraient tout aussi bien être différentes et des normes qui ont l’air d’être plus profondes, de toucher vraiment à quelque chose de plus profond.

5. Et les animaux alors ?

Et les animaux alors ? On change encore de discipline, on passe cette fois-ci dans le monde de l’éthologie, donc l’étude du comportement animal. L’idée derrière ces expériences c’est quoi… c’est que si jamais un sens moral avait évolué de façon biologique il n’y a pas vraiment de raison qu’il ait évolué uniquement dans l’espèce humaine… en tout cas il n’y a pas de raison a priori et donc il y a plein de chercheurs qui sont allés chercher ce sens de la morale ou ce sens de l’équité dans d’autres espèces. L’expérience la plus célèbre c’est celle-ci, vous l’avez peut-être déjà vue parce qu’elle a pas mal tourné sur internet à une certaine époque1212. Brosnan, Sarah F & De Waal, Frans B M. Monkeys Reject Unequal Pay.. Nature (2003). Dans cette expérience on a quoi, on a une expérimentatrice ici qui a entraîné ses singes à lui donner des galets, des petits cailloux et quand les singes font ça ils reçoivent de la nourriture en échange. Donc le singe donne un caillou et il reçoit de la nourriture. Jusque là tout va bien, sauf qu’elle va soumettre – comme d’habitude les chercheurs dans ce domaine sont très maléfiques – elle va soumettre un des deux singes uniquement à un traitement injuste. C’est-à-dire que ce singe ici – qui est un capucin, ce sont des capucins que vous voyez – quand il tend un caillou, elle va lui donner en échange un morceau de concombre, qui est un aliment que les singes n’aiment pas trop, exactement comme les humains. Et par contre ce singe ici à droite quand il tend un caillou elle va lui donner un grain de raisin, qui est une nourriture dont ils raffolent. ça serait l’équivalent pour nous d’un confit de canard ou n’importe quelle nourriture que les Lotois affectionnent.

Et donc c’est tout simplement ça l’expérience, et la suite se passe quasiment de commentaires, donc je vais vous la lancer et vous laisser observer la réaction des singes… [expé]

Vous voyez qu’il est prêt à casser sa cage. On recommence, raisin à droite, concombre à gauche… et regardez là on dirait qu’il teste son caillou contre le mur de la cage. ouais c’est à la fois rigolo et un peu triste.

Je vais vous la relancer pendant que je parle. Sûrement que là vous vous dites « la voilà la meilleure preuve de l’existence d’un sens de la justice ou de la morale chez les singes, c’est ces réactions de colère qu’on observe chez ce capucin lésé ». Je vais vous dire quelque chose, pour moi, c’est pas du tout pas du tout une bonne preuve.

Alors pourquoi je dis ça ? Il y a plusieurs raisons. Déjà quand on lit les petits caractères de la publication scientifique – vous savez les articles scientifiques c’est comme les contrats d’assurance il faut toujours lire les petits caractères – on se rend compte que l’expérience ne marche qu’avec des capucins femelles. Là c’est des capucins femelles que vous avez à l’écran, vous remplacez les femelles par des mâles on n’observe plus aucune réaction de colère . Les mâles vont s’empiffrer peu importe ce que vous leur donnez – toute ressemblance avec une situation déjà connue etc. Et ça c’est quand même assez bizarre, si un sens moral a évolué de façon biologique pourquoi il aurait évolué que chez les femelles ? Premier truc bizarre.

Deuxième truc bizarre, le singe qui lui est avantagé n’a quasiment pas de réaction. Il a l’air de s’en foutre un peu de ce qui se passe dans la cage d’à côté, et ça c’est vraiment un gros contraste avec ce que je vous ai montré juste avant, avec les enfants, où quand un enfant avait été avantagé, celui qui avait été avantagé allait de lui-même partager ses billes avec son camarade. En fait c’est même pire que ça parce que toujours en lisant les petits caractères on apprend que lui là, celui qui est avantagé, des fois quand il voit que son camarade a jeté son morceau de concombre hé bien il passe le bras à travers le grillage pour aller récupérer le morceau de concombre et le manger. Donc c’est quand même un drôle de sens de l’équité.

Mais surtout la meilleure raison qui me permet de conclure que c’est probablement pas de la morale qu’on voit ici, c’est qu’il y a une autre explication qui est plus parcimonieuse et qui pourrait expliquer exactement le même comportement. En science on aime bien toujours privilégier les explications les plus parcimonieuses, c’est-à-dire les plus simples, et ici ça pourrait tout simplement que ce singe-là ne ressent pas de l’injustice mais de la frustration. Alors qu’est-ce que je veux dire par là ? Imaginez que vous je vous mets devant le nez un morceau de chocolat et qu’au moment de vous le donner je le jette à côté et je vous donne à la place un morceau de concombre. J’imagine que vous seriez pas très content et que vous ressentirez de la frustration, parce que vous aviez vu qu’il y avait une bonne nourriture juste devant vous et que vous ne l’avez pas obtenu au final. Mais c’est pas une histoire d’injustice parce que vous avez pas été lésé par rapport à quelqu’un d’autre. C’est vraiment juste que vous aviez vu qu’il y avait quelque chose de potentiellement très bon et que vous l’avez pas obtenu. Hé bien il pourrait se passer exactement la même chose ici. Ce singe-là peut-être qu’en fait il en a rien à faire de ce que son camarade reçoit ici, c’est juste qu’il a vu que dans la pièce il y avait une bonne nourriture et au final on ne lui donne que du concombre.

Et en fait on peut tester cette hypothèse, c’est assez facile de la tester. Tout ce qu’on a à faire c’est de retirer ce primate ici, ce capucin, et de déposer les grains de raisin dans une cage vide. On fait exactement la même expérience mais au lieu de donner des grains de raisin à un capucin on les dépose dans une cage vide. Et quand on fait ça, on se rend compte que lui il a exactement les mêmes réactions, ce qui laisse penser qu’effectivement la seule chose qui l’embête c’est de ne pas avoir eu la meilleure nourriture possible qui était dans la pièce, mais qu’il n’est pas tellement embêté par ce que son copain a reçu.

Donc en fait ce que ça montre, c’est un principe très important en éthologie, si jamais il y en a certains d’entre vous qui ont étudié le comportement animal je pense que vous serez d’accord avec ça, c’est que c’est très difficile de deviner ce qui se passe dans la tête d’un animal rien qu’en étudiant son comportement. Il y a toujours un saut assez important entre le comportement et la psychologie. C’est un truc que Darwin lui-même avait remarqué puisqu’il écrit en 1871 :

Qui peut dire ce que les vaches ressentent, quand elles entourent et regardent fixement un de leur compagnon mort ou mourant11. Darwin, Charles. The Descent of Man. Darwin (1871)?

Alors personnellement je n’ai jamais été témoin de cette situation, même s’il y a beaucoup de vaches dans le Lot, mais en gros je pense qu’il a en tête ce genre de situation [image]. Ça doit se passer aussi chez les éléphants je pense où, quand un animal meurt, parfois on observe tous les autres qui viennent autour. Et là une fois de plus qu’est-ce qu’on en conclut ? Est-ce que toutes les vaches autour ressentent de la tristesse, un sentiment de deuil etc ? Ou est-ce qu’elles se disent juste « bah tiens il y avait ce truc là qui bougeait encore jusqu’à il y a 10 minutes et maintenant ça bouge plus, c’est bizarre du coup je l’observe. » La science n’est pas encore assez avancée pour pouvoir trancher entre ces explications, mais c’est important de se rappeler qu’il existe toujours en général des explications plus simples que celles que nous humains on a automatiquement à l’esprit.

Ça aussi c’est une petite vidéo qui est sympa, qui met bien ça en évidence. Des fois dans la nature on observe des singes qui se blessent, et quand ils se blessent au niveau du dos par exemple dans une position pas très accessible on peut observer des congénères qui vont venir lécher la plaie.

Et donc une nouvelle fois on pourrait se dire, c’est formidable, ça montre que ces singes s’entraident, qu’ils se soignent les uns les autres. C’est une des explications qui pour nous est la plus sensée, sauf qu’il y a une autre explication plus simple qui pourrait expliquer le même comportement. Est-ce que vous avez une idée ? [discussions avec le public] ouais c’est encore plus compliqué que ce que j’ai en tête, ça pourrait mais c’est pas… ouais exactement ça fait partie de l’explication mais je pense qu’on peut aller encore plus loin en disant qu’une autre possibilité, c’est tout simplement qu’ils sont en train de se faire un casse-croûte, parce que pour eux le sang c’est de la nourriture. Le sang ça a bon goût, donc une explication possible à ce comportement c’est que ce singe il n’est pas du tout en train de soigner son camarade, il est juste en train de casser la croûte sur son dos. Et d’ailleurs je trouve que ça se voit un peu sur cet angle parce que là vous voyez il est juste en train de lécher les poils, il n’est plus en train de lécher la plaie. Il lèche les poils probablement parce que ça a bon goût, qu’il y a du sang dessus.

Alors je ne veux surtout pas laisser penser qu’il n’y aurait absolument aucun comportement d’entraide ou aucun comportement altruiste ou aucun comportement coopératif dans le monde vivant en fait on en observe beaucoup ce que je dis juste c’est que c’est très dur de savoir par quoi sont causés ces comportements au niveau psychologique. Et par exemple dans l’espèce qui est la plus proche de nous (avant je vous ai montré des capucins mais on pourrait dire que les capucins c’est un peu éloigné de l’humain), est-ce qu’on n’irait pas voir ce qui se passe chez les chimpanzés ou chez les bonobos par exemple ?

Hé bien des chercheurs ont fait ça, ils ont fait des expériences de partage de nourriture. C’est une expérience qui est quasiment la même que celle que je vous ai montrée avec les enfants, où vous avez deux cordes. Là vous avez un chimpanzé, un autre chimpanzé, ils ont chacun une corde devant eux et quand ils arrivent à tirer sur la corde ensemble le plateau glisse et ça leur donne accès à de la nourriture1313. Melis, Alicia P. et al. Engineering Cooperation in Chimpanzees: Tolerance Constraints on Cooperation. Animal Behaviour (2006). Alors dans cette condition là il n’y a aucun problème de coopération et de partage parce que la nourriture a été placée aux deux extrémités du plateau. Les deux chimpanzés sont parfaitement capables de faire la tâche et ils vont chacun manger ce qui se trouve devant eux. Et maintenant entrent les chercheurs maléfiques qui vont faire une chose intéressante, c’est qu’ils ne vont plus placer la nourriture aux deux extrémités, ils vont la placer au centre ici, dans un plateau central. Et alors regardez ce qui va se passer. Regardez bien ça va assez vite. [expé]

Cette fois-ci il y a un seul chimpanzé qui tire – je ne sais pas si vous avez remarqué mais le chimpanzé de droite très vite comprend qu’il n’aura pas d’accès à la nourriture donc il arrête de tirer. Je vous le remets… Voilà l’autre il arrive quand même à atteindre le plateau parce qu’ils sont malins, mais quand il atteint le plateau il garde tout pour lui, il ne va rien partager. Et en fait on apprend que ce chimpanzé c’est le dominant. Chez les chimpanzés le partage des ressources est encore très régi par des rapports de dominance, par la loi du plus fort. Les chimpanzés, on peut les observer en train de collaborer, en train de faire de la coopération mais très souvent dès qu’un chimpanzé, le dominant, va pouvoir monopoliser la ressource, la coopération va s’effondrer. C’est très souvent comme ça que ça se passe.

Voilà, quelques données d’éthologie pour vous montrer que des expériences sur le sens moral ou le sens de la justice ou le sens de l’équité (vous appelez ça comme vous voulez) chez les primates on en a plein mais ce qu’on peut en conclure c’est vraiment encore très débattu. Mon analyse personnelle, c’est qu’on ne peut pas conclure des données qu’on a aujourd’hui à l’existence d’un sens de la morale ou de l’équité dans d’autres espèces que l’espèce humaine. Mais peut-être que la science va produire d’autres données dans le futur.

6. Quand est apparu le sens moral ?

Dernière chose dont je voulais vous parler, est-ce qu’on a des indices sur la date à laquelle aurait pu apparaître un sens moral si jamais il avait évolué biologiquement ? Grande question. A priori la réponse c’est non. Pourquoi ? parce que les jugements moraux c’est de la psychologie, et que la psychologie ne se fossilise pas. Mais ce serait oublier que la psychologie produit des comportements et que ces comportements laissent des traces dans le monde. Donc si on étudie les traces de ces comportements, on peut être capable de deviner des choses sur la date d’apparition de notre psychologie. Pour nous qui vivons dans le sud-ouest bien sûr l’exemple le plus marquant de ça ce sont les peintures rupestres. En étudiant les grottes, à une certaine période on n’observe quasiment aucune peinture rupestre, et puis tout d’un coup elles se mettent à exploser, et du coup les paléoanthropologues se disent « qu’est-ce qui s’est passé à cette époque ? ». On ne sait pas trop mais probablement que nos ancêtres se sont mis à s’intéresser à l’art, à la pensée symbolique etc. donc l’idée ce serait de faire un petit peu la même chose avec le sens moral.

Une des choses qu’on pourrait étudier – c’est vraiment spéculatif je vous donne ça en bonus – c’est à partir de quelle époque on commence à retrouver des os qui présentent des fractures très importantes, des fractures qui normalement vous empêchent de survivre ? Pourquoi ? parce que si un os a subi une fracture très importante et qu’il a cicatrisé, ça veut probablement dire qu’il y a d’autres personnes qui se sont occupées de la personne qui avait une fracture pour la faire survivre. Donc ça c’est un premier marqueur de morale qu’on pourrait essayer de rechercher.

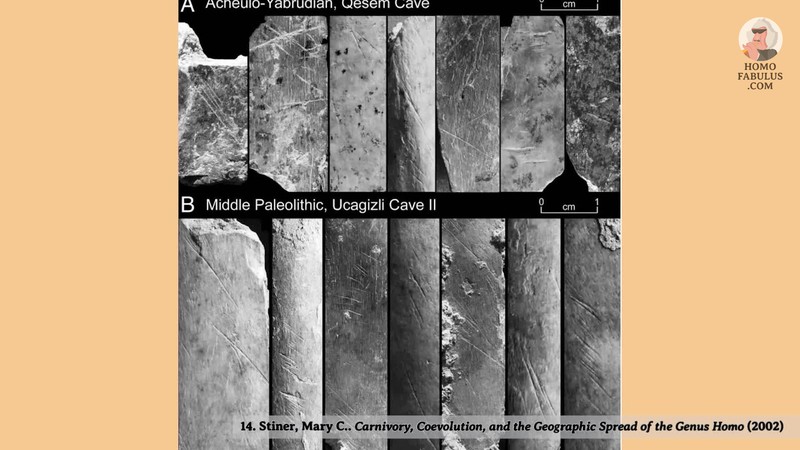

Un autre qui est intéressant aussi à mon avis c’est d’étudier non pas les os des humains mais les os des animaux que les humains mangeaient. C’est ce que vous avez représenté ici à l’écran. Ce sont des os de cerf qui datent de 400 000 ans à peu près. Ce qui est intéressant d’essayer d’analyser, ce sont les marques qu’on voit dessus. Ces marques ce sont les traces des outils, des silex ou juste des pierres que nos ancêtres utilisaient pour dépecer la viande. Je vous laisse quelques secondes pour bien regarder ces traces et ensuite je vais vous montrer une photo cette fois-ci qui date de 200 000 ans. Donc on fait un bond de 200 000 ans dans le futur. Voilà les os de cerfs d’il y a 200 000 ans. Je vais vous mettre les deux images côte à côte… en haut 400 000 ans, en bas 200 000 ans.

Ce qu’il faut remarquer, c’est que les traces de dépeçage sont beaucoup plus ordonnées et toutes dans la même direction en bas qu’en haut où elles sont beaucoup plus chaotiques. C’est en tout cas quelque chose que les chercheurs ont quantifié1414. Stiner, Mary C.. Carnivory, Coevolution, and the Geographic Spread of the Genus Homo. Journal of Archaeological Research (2002) et ce qu’ils nous disent, qu’est-ce que ça veut dire ce changement d’orientation des traces, ça veut probablement dire qu’il y a 400 000 ans plein de personnes différentes venaient se tailler un morceau de viande sur la carcasse depuis des directions parfois opposées, tandis qu’ici probablement qu’il n’y avait qu’une ou deux personnes qui s’occupaient de dépecer la viande pour ensuite la partager dans tout le village. Ce qui est quelque chose qu’on observe dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd’hui, où souvent une ou deux personnes dont c’est le rôle s’occupent de découper la viande, et ensuite il n’y a aucun problème de partage puisque ces personnes sont évidemment dotées d’un sens moral. Et donc ça c’est encore un autre petit indicateur de la date à laquelle le sens moral aurait pu apparaître.

7. Conclusion

En résumé, pourquoi certains chercheurs pensent qu’il existe des bases biologiques à la morale ? Je vous fais un petit récapitulatif rapide :

– D’abord parce qu’on s’est rendu compte que les jugements moraux étaient souvent rapides, automatiques et inconscients et que donc ils ressemblaient aux autres sens qu’on a dans le cerveau.

– On retrouve aussi de nombreuses régularités interculturelles malgré la variabilité culturelle.

– On s’est aperçu qu’il existait un développement assez précoce des jugements moraux chez les enfants

– Les enfants sont capables de faire la distinction entre certaines normes morales et d’autres normes qui sont plutôt des conventions sociales

– Et puis je vous en ai pas beaucoup parlé mais en gros on a des modèles mathématiques et informatiques qui nous montrent que ça marche vraiment en théorie : on arrive à faire évoluer de la morale dans nos ordinateurs.

Alors tout ça ça permet d’être un peu plus convaincu que la morale a des bases biologiques – ou en tout cas d’être un peu moins réticent à l’idée – mais ça répond pas à la question qui était le titre de ma conférence, qui est : pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ? Autrement dit, pourquoi on aurait évolué un sens moral ? Hé bien la réponse se trouve dans ce livre1515. Debove, Stephane. Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal. (2021). Je suis un vrai pro du marketing… mais en gros je peux vous en dire deux mots. Bon bien sûr on n’a pas la réponse définitive. Rappelez-vous que le paradoxe, ce qui pose problème, c’est que les comportements moraux sont coûteux. Et donc ce qu’on fait pour essayer de résoudre ce paradoxe, c’est de dire que c’est vrai que les comportements moraux sont coûteux là tout de suite maintenant mais ça ne veut pas dire qu’ils n’apportent pas aussi des bénéfices par ailleurs et donc si jamais les bénéfices arrivent à dépasser les coûts et bien au final le paradoxe disparaît. Alors quels pourraient être ces bénéfices ? il y a plein d’hypothèses en compétition. Moi j’ai notamment travaillé sur l’hypothèse que, vous l’avez sûrement déjà tous remarqué, quand vous êtes gentil avec les autres, quand vous vous comportez de façon morale avec d’autres personnes il y a de grandes chances que ces autres personnes soient gentilles avec vous en retour et se comportent de façon morale. Et donc c’est comme ça que la morale pourrait apporter des bénéfices.

Il me reste juste à vous remercier pour votre attention et puis ravi maintenant de discuter avec vous de morale.

Mes soutiens

Références

- 1. Darwin, Charles. The Descent of Man. Darwin (1871). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)31142-X ↩

- 2. Kant, Emmanuel. Critique de La Raison Pratique. Folio essais (1788). ↩

- 3. Haidt, Jonathan et al. Moral Dumbfounding: When Intuition Finds No Reason. Unpublished (2000). ↩

- 4. Montaigne, Michel. Les Essais. (1580). ↩

- 5. Rousseau, Jean-Jacques. Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique. (1762). ↩

- 6. Curry, Oliver Scott et al. Is It Good to Cooperate?: Testing the Theory of Morality-as-Cooperation in 60 Societies. Current Anthropology (2019). https://doi.org/10.1086/701478 ↩

- 7. Henrich, J. et al. Markets, Religion, Community Size, and the Evolution of Fairness and Punishment. Science (2010). https://doi.org/10.1126/science.1182238 ↩

- 8. Cohn, Alain et al. Civic Honesty around the Globe. Science (2019). https://doi.org/10.1126/science.aau8712 ↩

- 9. Hamlin, J. Kiley et al. Social Evaluation by Preverbal Infants. Nature (2007). https://doi.org/10.1038/nature06288 ↩

- 10. Hamann, Katharina et al. Collaboration Encourages Equal Sharing in Children but Not in Chimpanzees.. Nature (2011). https://doi.org/10.1038/nature10278 ↩

- 11. Turiel, Elliot. The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict. Vasa (2002). https://doi.org/10.1017/CBO9780511613500 ↩

- 12. Brosnan, Sarah F & De Waal, Frans B M. Monkeys Reject Unequal Pay.. Nature (2003). https://doi.org/10.1038/nature01963 ↩

- 13. Melis, Alicia P. et al. Engineering Cooperation in Chimpanzees: Tolerance Constraints on Cooperation. Animal Behaviour (2006). https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2005.09.018 ↩

- 14. Stiner, Mary C.. Carnivory, Coevolution, and the Geographic Spread of the Genus Homo. Journal of Archaeological Research (2002). https://doi.org/10.1023/A:1014588307174 ↩

- 15. Debove, Stephane. Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal. (2021). ↩

![Image d’illustration de la citation : Deux choses remplissent l’âme d’une admiration et d’un respect toujours renaissants [...] : le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale au-dedans.. Citation de 2. Kant, Emmanuel. Critique de La Raison Pratique. Folio essais (1788).](https://homofabulus.com/online_media/fr/2025-10-30_Pourquoi_notre_cerveau_a_inventé_le_bien_et_le_mal_la_conférence/quote_Deux_choses_remplissent_l_âme_d_une_admiration.jpg)

Laisser un commentaire